8月9日(火)

昨日避難小屋で早朝出発するためにセットしていた腕時計のアラームが同じ時刻に鳴り、それで目が覚めました。(4:00)

ツェルトの外を覗くと木々の間から星も見えていますし空は晴れているようです。

上半身を起こしてツェルト内で動くと、どうしても濡れたツェルトの内側にダウンの腕の部分が触れてしまってダウンが濡れるので(保温性が無くなってしまう)、さらにその上からカッパを着込みます。

スパゲティを作るほどの水は無いので、コモパン1つとシリアルバー1本を少量の水で腹に流し込んで朝食完了。

カレーライスとスパゲティを食べないとザックがまったく軽くならないのですが、こればかりは仕方ありません。

出発準備を始められる体制ですが、バリエーションルートを暗いうちから歩くわけにはいかないので、そのまま明るくなるのを少し待ちます。

程なくして空が明るくなってきたので、まずはツェルトを撤収しつつ、周囲を歩いて体調の確認をしてみたところ、多少ふらつきはあるものの倦怠感は無くなっていて、これなら先に進むことは問題なさそうです。

縦走続行決定!

まずは水をガブガブ飲める光小屋(光岳山頂ではない)を目指すことにします。

撤収作業自体も初めてということもあって思いの外手間取り、かなり明るくなってからの出発です。(5:10)

持ってきた旺文社の登山地図には加加森山から掲載されているのですが、「踏み分け跡薄い」、「上級者向け」と注意書きが記載されています。

実際、きちんと足元を確認しながら進まないと獣道に迷い込みそうです。

踏み分け後も怪しい箇所にはこんな感じでビニール紐が縛り付けられているので、それだけは見失わないように進んで行きます。

これもルートを示すサインです。

いや、しっかし、南アルプス深南部独特の景観ですね〜。

朝日の差し込み具合含めて素晴らしいです。

(なんて景色を楽しむ余裕も出てきました)

あ! 光岳だ!

う〜ん、遠い、高い。。。

ルートは尾根筋をトレースしながら進んで行くのですが、「本当にこれであってるのか?」と感じる場所が2カ所ほどありました。

(加加森山から進んだ場合2つ目のピークからの下りの取り付き箇所(光岳方向の不明瞭な尾根の急斜面を最後の紐の地点からトラバースぎみに下ります)と先人の記録でもよく語られている倒木地帯。倒木に遮られた方々がおのおの自分が信じるルートで歩いたらしく、踏み分け跡が消えてしまっているので、倒木地帯を抜けるまでは尾根筋に沿って山勘で歩くことになります。方向を決めて進んで行けば、そのうち紐と踏み分け跡を発見できます)

地図に掲載されている窪地に出ました。

湿気や草木に付いた夜露がすごいのでレンズがすっかり曇ってしまいました。(曇ったのが内側のレンズなので手出しが出来ません)

さらにレンズどころかゴアテックス装備の登山靴の中まで水が浸透してしまう始末。

(もう古い靴なので水が染みるのは仕方が無いのですが、ゴアテックスは水は防ぎますが、一度中に入るといくら透湿とは言っても乾きにくくてやっかいです)

窪地から光岳尾根への取り付きから数百mは急坂で踏み分け跡が極端に薄い上に、草と灌木が生い茂っていて特にわかりにくく、山勘でそれっぽい踏み分け跡を進むとほぼ100%ルートを外します。

私は3回ほどミスコースしてから、それぞれ最後に確認した紐まで戻って登り直しました。

ただし、この箇所だけはものすごい頻度で紐が縛られているので、常に次の紐を見つけてから進めば問題なく正しいコースに乗り続けることができるようになってました。

ミスコースなんかでは特に灌木をかき分けながら登っていたら、灌木の葉っぱに付いた夜露でズボンもカメラもずぶ濡れになってしまいました。。。

いったん明瞭な尾根上の踏み分け跡に乗ってからは一気に光岳山頂に向かって登って行きます。

コモパンは1日1個ずつという食糧計画ですが、つい我慢しきれずに本日2個目に手を出してしまいました。

コモパン最高! 私にとっては命をつなぐ食事です。

光岳(テカリ石分岐地点)までまだまだ登ると思って中間地点でコモパンを食べたつもりが、食べた直後に分岐に到達してしまい、拍子抜けすると同時にそれならテカリ石まで食べるのを我慢すれば良かったとちょっとだけ後悔。(道の状態が良くなると判断して、ここでレンズ交換してます) (7:55)

ザックは分岐地点に置いて、空荷でテカリ石に向かいます。

まるで体が浮いているぐらいの感覚で歩けることから、いかに重い荷物を背負っていたかを実感しました。

分岐からすぐにテカリ石に着くのかと思っていたのですが、思いの外下ったところでようやく到着しました。

テカリ石、なかなか迫力があります。(灌木の大きさと比較してみてください)

この石灰質の岩が夕日の時に白く輝き目立つことから光岳(てかりだけ)と呼ばれているわけですね。(もちろんウケウリの知識)

テカリ石の上に登り、昨日居た場所を眺めながらここまでの道のりを思い返し、今こうして気分よく眺められる幸せを改めて噛みしめます。

中央やや左よりの双耳峰が宿題として残った池口岳、右のなだらかなピークがビバーク地点の加加森山です。

(高くて尖った山が「〜岳」、それ以外は「〜山」という命名ルールだとどこかで読んだのですが、まさにそんな感じですね、って、富士はなんで富士山なんでしょうね?)

一人きりのテカリ石を存分に楽しんでから、再びザックを置いた分岐地点まで戻ります。

分岐から少し進んだ場所に光岳の山頂がありました。

百名山の中でもひときわアクセスが悪い山なのに、山頂からの展望が全く無いことが大不評で有名な山頂です。(私も何度も「がっかり話し」を聞かされていました)

百名山コンプリートを目指す人が最後に残ってしまうのが光岳だというのもよく聞く話です。

なので、まーったく期待していなかったのですが、予想通りの山頂でちょっと笑ってしまいました。

(百名山に選ばれた理由をちゃんと知らないのですが、テカリ石の存在やそこからの眺望、ハイマツやライチョウの世界レベルでの南限(たしか)、あとは南アルプス主稜線の端っこに位置しているのが選ばれた理由でしょうか。重要なポイントを付け加えるなら、富士山よりもほんの少し南に位置していることから、日本最南端の2500m以上の山という特徴もありますね)

そこから案外歩かされたところに光小屋がありました。

小屋番のおじさんが軒先で作業をしていて、なんかしばらくぶりに人類に出会えたことに喜び勇んで挨拶したら、

「君、道間違えてるよ。小屋の入り口も登山道もあっち」

と、まったく予想してなかった返事が笑顔とともに返って来ました。

ちょっと顔を赤くしつつ来た道を戻ります。

すると、小屋番のおじさんに

「今日はどこから上がってきたの?」

と、訪ねられたので、昨晩は加加森山でビバークしたことを伝えると

「へぇ〜、なかなか速いじゃん」

と、褒められました。

窪地からの取り付きのところで紐サインが高密度で縛られていたことに感謝の意を伝えたところ、

「あぁ、そうなんだ。じゃぁ、誰かが付けたんだね。迷いやすい場所だし」

とのこと。(小屋番のおじさんがつけたのかと思ってました)

昔は紐すらない「ガチのバリエーションルート」だったのでしょうね。

先人の配慮に感謝です。(私は未踏の地に分入る趣味は今のところありません)

ここで何よりも気になっていたことを訪ねます。

「水は下の水場(ちょっと遠い)まで汲みに行かないと駄目ですか?」

「いや、ここ数日雨が続いたから、登山道脇(地図には枯れていることが多いと表記)の水場が今日はジャンジャン出てるよ」

「そこの水、冷たいんですか?」

「あぁ、最高に冷たいよ。湧き水だし」

「本当ですか! やったぁ〜〜!!」

と、心の底から喜んだら、

「まぁ、茶臼小屋までそんなに距離もないし、水なんてそんなに必要無いでしょ」

と、怪訝な表情をされてしまったのですが、昨晩は水無しビバークだったなんて恥ずかしくて言えないので、

「いやぁ〜、冷たい水が楽しみだったんですよ!」

と、答えておきました。

すると突然小屋の中から、

「水、本当に冷たくて美味しいよ〜」

と、声がかかったので小屋の中を覗き込むと、そこに中年のご夫婦が笑顔でこちらを見ていました。

「お〜、そうですか!、ありがとうございます!」

と、二人に笑顔で答えてから、早速水場に向けて、ではなくて、茶臼小屋に向けて歩き始めます。

やっほ〜、南アルプスの稜線です!

さすが百名山!

って、元気に歩き始めたところで、我ながら現金だなぁと声を出して笑いました。

行きますよ〜、南アルプス全山縦走!

ほっほう、これはなかなかの湿地帯の景観。

これで花でも咲いていたら、さらに素晴らしい景色になるでしょうね。

光岳を振り返ったところです。

光岳からちょっと行ったところにあるイザルガ岳、せっかくなので分岐にザックを置いてピストンで立ち寄っておきます。

時間に余裕があるんだったら、こんなところでのんびり食事したかったなぁ〜。

この写真がすでにそうですが、標準ズームに続いて交換した超広角もレンズ内部が曇ってきてしまったので、ここからサブで持ち歩いていたコンデジを使用します。

水場〜〜、水場はまだかいのう?

おおおおお! 水場!水場だぁぁぁぁ!

生き返る〜〜〜!!!

冷たくて美味しくて涙が出そうなぐらい最高の水場でした。

水を飲んで生き返ったところで、再び茶臼岳に向かって歩きはじめます。

この区間、ちょっとしたアップダウンはあるのですが、南アルプスとしてはまだ平らな方です。

が、体力がまだ本調子じゃないかもしれないので、ペースは意識して抑え気味にします。

ひとまず去年下山ポイントにした易老岳に到着したところで一旦休憩を撮ることにします。水も十分にあるので、ここで本来朝飯として食べる予定だったスパゲティを作ることにします。(10:45)

写真はレンズの曇りが取れたのでデジイチに戻しています。

体力が絶好調まで回復しているのならば、元の計画での宿泊予定地だった聖平まで足を延ばしたいところですが、ここまでのペースじゃとても無理です。

少し悩みましたが、いきなりペースを上げて行くのはやめておき、本日は茶臼小屋に泊まる事に決めました。

いよいよガスり始めたのですが、この区間は去年晴天の下で歩いているのでそれほどショックではありません。

しっかし、あれですね〜、南アルプス南部は本当に人が少ないです。

(実は南部への公共交通機関が先の大雨でほぼ全滅になっていたことは、この数日後に知りました。はならかタクシーで入山を計画していたのはラッキーだったとしか言いようがありません)

まぁ、茶臼岳は去年堪能したから今回はガスっててもいいやって思っていたのですが、急に晴れてきたので期待して歩くペースをほんの少しだけ上げます。

あああ、残念、、、

茶臼岳はガスの中〜〜〜 (13:40)

そのうち一瞬でも晴れるんじゃないかと思って30分ほど誰も居ない山頂で待っていたら、なんと雨が降ってきたので、あわてて下山開始です。

少し雨脚が強くなったので、いよいよカッパを着てザックにレインカバーをかけたところで雨が止みました。

う〜ん、通り雨か。とりあえず雷雲じゃなくて良かったです。

その後、稜線からちょっと外れたところにある茶臼小屋へと降りて行きます。(14:30)

去年も立ち寄ったので知っていましたが、新しく改装した綺麗な小屋です。

幕営料を支払ってからテン場に移動し、今回はツェルトを脳内に記憶しておいた手順通りに慎重に立ててみました。

写真はまだインナーポールを入れる前の状態ですがストックだけできちんと自立させることが出来て一安心。

(インナーポールは真ん中の凹みがちなところを内側からかまぼこ型に膨らませて快適性を上げるために使うオプションの装備です)

ストックを上下逆さまにしているのは、昨日上手く縛れなくて学習したからです。

あと意外だったのは、実はこのストック固定方式、見た目以上にかなり強固にツェルトを地面に固定できます。ちょっとやそっとの風なら問題なさそうです。逆に出入りのきにストックに触れて倒してしまうと、あっけなく崩壊することもよくわかりました。そこだけ気をつければ問題なさそうです。

落ち着いたところで隣のテントのおじさんとお話ししたのですが、おじさんはここに到着する前に登山道に居た熊と鉢合わせになり、しばらくにらみ合いをしていたのだとか。

しかも、先月は北海道でヒグマにも会ってるらしく、なかなかクマ運の良い方のようです。

ここら辺は熊の多いエリアなので(去年もニアミスしてます)私も探しながら歩いていたんですが、見かけなかったですね〜。

さて、今日は聖平まで行くことを諦めてこの茶臼小屋泊に切り替えてしまいました。仙丈小屋の予約の件もあり、どこかで当初の予定に戻りたいと思っており、明日はなんとか百間洞(ひゃっけんぼら)まで進みたかったのですが、小屋番の方に相談すると、「逆(百間洞から茶臼)をやる人はたま〜に居ますけど、逆は聞いたことが無いですね〜」

とのこと。

(ちなみに、ここで質問するまで私は百間洞は「ひゃっけんどう」と読むのかと勘違いしておりました)

う〜む、だとすると、明日は兎岳避難小屋泊になっちゃう可能性があります。

旺文社の地図には廃屋と記載されていますが、事前に読んだ誰かの縦走記録情報によると、数年前に改装になって無人ながらも綺麗になっているという話でした。しかし、ここでも水の確保が問題になります。(ちょっと歩けば水場があるらしいですが、これも怪しい)

恐怖の聖岳の登り(稜線縦走なのに標高差約700m)を宿泊用の水を担いで上がるのはしんどい話ですが、初日の顛末を考えると、持って上がらないという選択肢はあり得ません。

地図とにらめっこしながらそんな事を考えたりしているうちに、あっという間に時間は過ぎていきます。

もうちょっと晴れ間が多かったら稜線まで夕日を見に登るのですが(って、疲れているのでそんな気さらさら無いのですが)、本日はこのまま日が暮れていきそうです。

内部まで濡れ切った登山靴を全部ばらして乾かしていたのですが、太陽光も弱々しく全然乾きませんでした・・・

タイミング悪くちょっとした雷雨が来てしまったので、ツェルトの中で食事を準備します。

フリーズドライのカレー、最高!!(これ、山じゃなくて家で食べても私にとっては普通に美味しいレベルだと思いました)

ちなみにバーナーは南アフリカ用に購入したアルコールストーブをそのまま使用しています。これなら燃料管理がしやすい(ガスと違って見た目で残りがわかる)と考えたからですが、実は燃料が重たい(1kg弱)のは前に書いたとおりです。

一泊、二泊ぐらいならアルコールランプの方がトータルでも軽いんですけどね〜)

あと、元々宿泊予定だった聖平小屋は弁当が注文できることが去年の縦走でわかっていたので、今回の食料計画ではそこで弁当を購入することになっていたわけですが、茶臼小屋も大丈夫とのことなので、弁当を注文しました。

ツェルトの内部です。(雨降り時仕様)

濡れたら困るものはツェルトの中で展開している傘の下に置いておきます。

ツェルトの床は緊急時に登山靴を脱がずに中に入れるように紐で何箇所か左右のシートを縛り付けているだけで真ん中は開いている(つまり真ん中は地面がむき出し)ので、その上に米国製のエマージェンシーブランケットを敷いてます。

このブランケット、というかギンギラギンのビニールシート、安いわりにはツェルトの開放部分を底面も側面も効果的に塞げて、いざとなったら毛布の代わりに出来て(しませんでしたが)、加えて軽いので今回非常に重宝しました。

あえて難を言うと、シートの表面に印刷されていた文字が全て蒸着しておらず(シートにしっかりと印刷が乗ってなかったらしい)、濡れた後に手を乗せると印刷内容がすべて手に移ることぐらいでした。(最初黒く印刷された手を見たとき、何が起こったのかと驚きました。でも、直接触らなければ大丈夫。帰宅後、印刷面を綺麗に洗って落としました)

エマージェンシーブランケットの上にはサーマレストのZライトをお尻までのサイズで切ったものを敷いてます。折りたたむとちょうどザックの背面パッドに流用できるので、これも軽量化にかなり役立ってます。加えてこれもかなり軽いです。去年、ちょうど聖平に泊まったときに、当時使っていたエアマットタイプに穴が開いていて酷い目にあったので、そのタイミングでこのタイプに切り替えたのですが、私は固い地面の上でも平気で寝られる性分なのでまったく問題ありませんでした。

マットはお尻までしか無いので、地面に触れるふくらはぎから下は、エマージェンシーブランケットのみか、地面が冷たいときには空のザックを敷いてその上に足を乗せてました。

雨さえ降らなければ、ツェルトでも案外快適に過ごせるもんです。(雨でも傘指してカッパ着て、荷物はゴミ袋に放り込めば無問題!)

まだ結論を出すには早すぎですが、外の環境と中の快適性を考えると、これなら北ア南アクラスでも夏山ならツェルトで十分だと思いました。

夕立自体はすぐに止み、それ以降は降る気配もなかったのですが、夜中に大雨が突然来ても大丈夫な準備を整えてからシュラフカバーに潜り込みました。(19:00)

おやすみなさい。

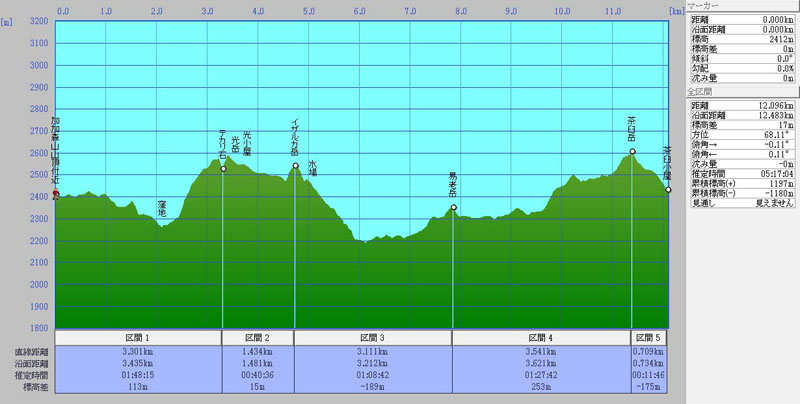

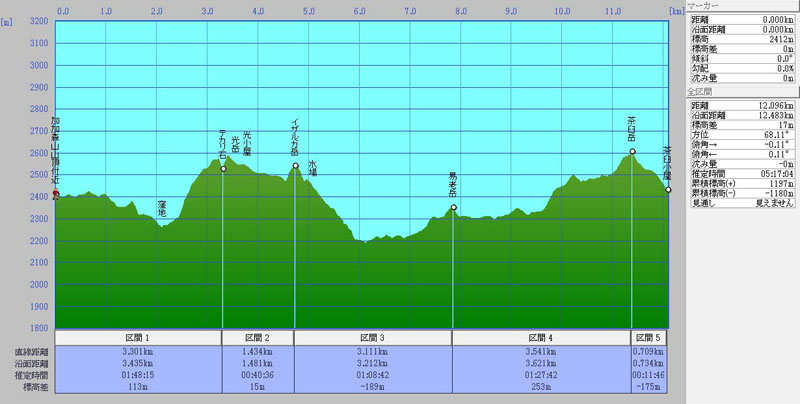

登り累計 1200m

下り累計 1200m

移動距離 12km

つづく