8月16日(火)

夜中に一度目がさめたので小屋の外に出てみたところ、月明かりのせいでさっぱり星は見えなかったのですが、空は晴れているようでした。

こりゃぁ、山頂からの日の出が楽しみです。

3時に起床。

周囲の人を起こさないように、そっと準備を進めます。

食事も外の寒い小屋で頂きました。

気の早い方々はすでに山頂に向かって登って行っています。(皆さん往復ピストン装備の軽装。白い点がライトの灯りです)

私は小屋の前は通過せずに別ルートで北沢峠に下るつもりだったので、フル装備を背負って日の出15分前に山頂に到着するように山小屋を出発。(4:15)

さて、本日はどんな日の出を見せてくれるんでしょうか?

というわけで、山頂に到着。(4:40)

もう、この時点で感動してます。

悪沢岳の一人っきりの山頂も贅沢で良かったですが、こういうたくさんの人数で朝日を迎えるのもライブ会場での感動共有みたいな感覚で良いものです。

おおおお!

悪沢岳に引き続き、本日も後光が現れました。(悪沢岳の時ほど「ド派手」ではなかったですが)

本日も一日中晴れるんじゃないかと期待させられます。

北岳と間ノ岳です。

反対側、鋸岳、甲斐駒方面。

朝、麺の分量を間違えて小屋で食べきれなかったスパゲティをここで頂きます。(袋はカレーで使ったチャックが便利なアルファ米のものの流用ですが、中身はスパゲティの食べ残しです)

この朝食の2度分け、腹持ちと食べながら景色を楽しめる点がかなり気に入って、このあと下山まで続けました。

日の出待ちをしている間にカメラレンズの汚れを拭き取ろうと財布からレンズクリーナーを取り出し、レンズの汚れを拭きとってから財布をズボンのお尻のポケットにつっこんだところ、なぜかそのまま財布が地面に落ちました。

ポケットの蓋に邪魔されて仕舞い損ねたかと思いながら財布を拾い、再びズボンのポケットに突っ込んだら、もう一度地面に落ちました。

さすがにおかしいと気が付き、ズボンのおしりのポケットをチェックすると、、、

なんと豪快に底が抜けてました。(これは大分後に撮影した写真)

実は財布をお尻のポケットに突っ込んだ瞬間に落ちたのはこれが初めてではなく(今回が3回目ぐらい)、中岳あたりですでに1回落ちていた気がするので、底が抜けかかったポケットに「全行程山小屋に泊まれるだけの金を入れた財布」を入れてここまで歩いてきたことになり、背筋が寒くなります。

ふと気がつくと、山頂にお地蔵さんが微笑んでいらっしゃって、財布を落としたのはまさにその目の前でした。

お地蔵さんの前にはお賽銭がいくらか置いてあったので、私も持っていた小銭をすべてお地蔵さんの前に置いて来ました。

(きっと、甲斐駒など付近の山の神仏を管理されている方が秋にでも回収するのでしょうと信じて)

こんなところで幸運を一人噛み締めつつ、日の出を待ちます。

さ〜て、いよいよ日の出というタイミングでまさかの山頂にガス発生。

雲ひとつなかった悪沢岳の日の出というよりは、昨日の中白根山での日の出に近い感じです。

ということは、日の出が終わってからもしばらく粘ったほうが良さそうです。

(それをちゃんと、昨日ご飯を分けてくれた彼にも教えてあげようと思ったのですが、彼は日の出に満足したのか、気がついたときにはすでに両俣小屋方向に向かって歩き去った後でした)

というわけで、本日はこんな日の出でした。

(太陽がちょっと登った後です)

皆さんこの光景を目にした後、満足してどんどん降りていかれますが、私は粘ります。

ほ〜ら、来た! (朝日を浴びる小仙丈ケ岳)

この景色を山頂で見たのは3分の1ぐらいの人でしょうか?

(写真ですら7人しかすでに写っていません)

もう一度北岳と間ノ岳。

昨日はガスの中だった大仙丈ケ岳へと続く稜線。

今思えば、この後花満開のこの区間をピストンしておけばよかったです。

きれいな三角形の影仙丈。

お楽しみタイムは以上で終了。

さ〜て、ぼちぼち甲斐駒に向かいますか!(5:30)

下りながら山頂方向を振り返ったところです。

ちょうど月が山頂の真上にありました。(山頂に粘っている人はあと4人)

うわ、またもや太陽が正面方向・・・

(順光なら順光で首が滲みるわけですが)

よって、振り返ればご覧の景色。

さすが南アルプスの女王。

美しいカール地形です。

大仙丈ケ岳と対になる小仙丈ケ岳。

縦走中に下りで到着すると、「ん? ここが山頂?」という感じになります。

(北沢峠側からの登りで到着すると、たぶん最初にドカンとパノラマが開ける場所だと思います)

私は間違えて山頂を迂回するコースをチョイスしてしまい、山頂を探しながら登り返すことになりました。

さて、あとは北沢峠まで駆け下るのみ。

下れば下るほど、どんどんたくさんの人とすれ違うようになります。

山慣れしてなさそうな山ボーイ、山ガールもたくさん来ているみたいです。

幸い、登山道の道幅がそこそこ広いので、こちらもすれ違いで止まること無くどんどん下って行けます。

というわけで、山頂から2時間で北沢峠です。(7:35)

バスに自動車、それに建物まで視界に飛び込んできて、まるで下山完了気分です。

看板を見つめて3秒悩みましたが、水だけもらって立ち去ることにします。

(スイカを冷やす用の水を分けてもらいました)

ここまで来たら、あとは食料無補給で縦走完遂するのです。

(かなり痩せ我慢ですが、こんなことなら茶臼小屋と北岳山荘の弁当にも頼らなければよかったです)

では、いざ甲斐駒ケ岳へ。(7:45)

ここでシャリバテ気味になってきたのですが、どうせなら展望の開けているところまで我慢しようと、行動食で粘ります。

(そんなことしてるから、毎回バテるわけですが)

双子山の片割れ。

最初、ここから登山道が先に続くのかと1分ぐらい探しまわってしまいましたが、「双子山」という名前から、地図に載っていない方のピークに自分が居るのだと気が付き、少し登山道を戻って探したら、もう片方のピークへ続く道がちゃんと伸びてました。

ちなみに、私の後から来た団体さんも(たぶんニセピークから降りてきた私につられて)こちらのピークに向かってました。

そして、こちらが正解のピーク。(9:15)

ヤッホー!

って、甲斐駒は早くもガスってますね。。。

今日は早朝から山頂がガスったので嫌な予感はしつつも、後光効果もあったので、もしかしたら晴れが続くのかもと半分期待していたのですが。。。

これなら大仙丈ケ岳を往復しておけばよかったです。

とりあえずコモパンブレイクです。

さらにソイジョイ!

一度下ってから登り返して駒津峰のピークに到着。(10:05)

なんか、山ボーイ、山ガールだらけです。

ファッション誌で「甲斐駒登山特集」でも組まれたのでしょうか?

先ほど食べたばかりですが、のんびり登るのも兼ねて「夕飯の予備のカレー」を昼食替わりに食べます。

というわけで、双子山と駒津峰にかなり長居してしまいました。

(このときぐらいにYさんとすれ違ったんですかね?)

ザックはここに置いて、防寒着に雨具、水と行動食を小型リュックに入れて甲斐駒頂上に向かいます。(11:00)

出発直後、腰からぶら下げていたシグボトル(水筒)を大きな岩を越えるときに崖下に落としてしまいました・・・・

(普段はザックのショルダーベルトに付けているのでこんなことにはならないのですが、つい工夫のつもりでウエストポーチにぶら下げたら、膝を上げたときにケースの中から水筒を持ち上げてしまい落としてしまいました・・・。環境破壊でスミマセン)

山頂から戻るときに、落とした崖のところで木につかまりながら少しだけ下ってみたのですが、視界にすら入らなかったので、さすがに命には代えられないので諦めました。

落とした瞬間を後ろから付いてきていた山ガール軍団に目撃されてしまい、少し気まずかったです。(彼女たちが落としたことに気がついたかどうかはわかりませんが)

登り始めてすぐに直登コース(旺文社の地図ではバリエーションルート扱い)と巻き道コースに分かれるのですが、特に深く考えずに直登コースに向かいます。

(なんと、後ろの山ガール軍団もついてきたのですが、次第に視界から消えて行きました。でも、山頂まで後からやってきたので最後まで登り切ったみたいです)

ガスっている時にはペンキサインが少なめに感じましたが、岩超えの難易度的にはそれほどでもないです。

というわけで、ガスガス状態のまま山頂に到着。(11:40)

よくよく考えたら、本日は麓の仙水小屋に宿泊予定なので、夕方近くまでここで粘れます。

水が無いのが痛すぎですが、晴れるまで粘ることにしました。

風がかなり強かったのですが、甲斐駒の山頂は花崗岩の巨石がゴロゴロあって、隠れる場所はいくらでもあるので、岩陰でのんびりします。

(せめて本ぐらい持ってこればよかったです)

というわけで、誰と話すこともなく、じーっと待つこと90分。

おおおお! 晴れた!

一瞬だけ!

・・・・

山頂の人々がどんどん入れ替わってゆく中、ひたすら晴れるのをじっと待ち続けます。

せめて流れる雲でも見られれば良いのですが、さすがにガスばっかりじゃ時間を持て余してきたので、山頂にいる人(この時間だと鋸の避難小屋方面に向かう人がたまに来るぐらい)に話しかけまくります。

話しかけ3人目ぐらいで単独の若い子(30歳前後)と話したのですが、彼は鋸岳方面に向かうとのこと。しかし、どうも彼の口ぶりからして初心者っぽいので、経験を聞いてみたら驚いたことに今年登山を始めたばかりだと言うではないですか。

鋸方面って、途中からロッククライミングの世界で、私も訪れるのはまだまだ先というイメージだったのですが、、、、

しかも、その子は靴も普通のバスケットシューズですし、「三点確保ってなんですか?」と、恐ろしいことを言っているので、試しに近くのでかい岩に登ってもらいました。

案の定、手足両方を離して2点確保状態で登っていったので、三点確保(両手両足のうち岩から離して良いのは一つだけというルール)だけは教えて差し上げました。(う〜ん、私もおせっかい焼きですな〜)

ちなみに、教育的な意味合いを兼ねて、わざと高さ1mぐらいのところで足場を確保できなくてズリ落ちそうな岩を選んだのに、彼はガタイが良いからか(身長180以上ありそうでした)握力がすごいからか、はたまた運動神経が良いからか、三点確保もしないままヒョイヒョイと登り切ってしまいました。

(そして、彼が去った後に私がこっそりチャレンジしたら予想通りずり落ちました(笑) いやぁ、かっこつけて手本見せなくてよかったです!)

その後しばらくしてから山頂にやって来た「マニアックルート(藪漕ぎ)が大好き(今回は鋸岳方面狙いで黒戸尾根(標高差なんと2200m)を朝出発で一気に駆け上がってきたという)おじさんと話し込み、おじさんも去ってしまった後はいよいよ一人っきりになってしまいました。

山頂で粘り始めてから2時間、小さな晴れ間が訪れる間隔がだんだん短くなって行き、ようやく待ちに待った瞬間が来ました。

大きく晴れた〜!

(上空のみ)

下界はまだこんな感じです。

山頂はその後も晴れたりガスったりを繰り返しています。

う〜ん、もう一声!

そうこうしているうちに、高校の山岳部らしき軍団(ジャージの刺繍でそう判断)が登ってきて、多少山頂も賑やかになりました。

今時の子らしく、山頂でも携帯チェックは欠かせないようです。

逆に私の携帯は入山してから電波が入りそうな場所で数回電源を入れたことはあるのですが、一度もアンテナが立った試しがないです。

(この理由は別のところにありまして、香港製のwifiルーターが主に山間部で使用されているFOMAプラスの周波数帯に対応していなかったというオチでした。この件があって、下山直後に別機種を買い直しました)

ついでに、スマホの方はポケットの中で数回勝手に電源がオンになってしまい、現在地確認用GPSとして2回使用しか使用していないにも関わらず、バッテリーがほぼエンプティ状態になっておりました。さらに今回新導入のソーラーバッテリーはまったく使えず、地上との通信に関しては踏んだり蹴ったりでした。

なので、縦走中に聞き知った下界のニュースと言えば、中岳避難小屋で出発日の朝にYさんが聞いていたラジオから偶然聞こえてきた「管総理辞任発表」のニュースが唯一でした。

しばらくして高校生たちも下山を開始し、再び静かな山頂に戻りました。

ようやく下界も少しずつ見えてきました。

しかし、小屋までの距離を考えて下山しようと心に決めていた時間からすでに30分ほどオーバーしております。登山道の状態をよく知っているのなら薄暗くなるまで粘っても良いのですが、さすがにここまでが限界でした。(15:00)

仕方なしにザックを置いた場所まで戻ることにします。

もう一声なんだけどなぁ〜。

下りはせっかくなので、巻き道コースを使ってみることにします。

ん? このタイミングで(このタイミングだからか)晴れてきましたね。

そして、目の前には摩利支天が見えています。

摩利支天との分岐で考える事3秒、ザックを置いて摩利支天にダッシュで向かいます。

到着!(15:30)

さすが信仰の山、いろいろなオブジェが置いてあります。

山形の月山や北アルプスの剱岳を思い出しました。

いや〜、それはともかく、摩利支天に来てよかったです!

正面の甲斐駒がかっちょいいのなんの。

こちらは明日向かう鳳凰三山。

三山シリーズの締めくくりでもあり、今回の縦走の最終地点でもあります。

そして、下界を覆っていたガスが綺麗に取れたところで、思わず声が出ました。

おおおお、すっげ〜〜!

(ここは高度感満点ですよ〜)

こちらは北岳。左手前はアサヨ峰(同じく明日通過する予定の場所)。

富士見とか諏訪方面の街並みでしょうか?

摩利支天では、けっこう下まで足あとが続いていたのですが、きりがないぐらい下れそうだったので程々で引き返しました。

(ある程度から先は断崖絶壁になってます)

いやぁ、下山しないでぎりぎりまで粘ってよかったです!

やはり山は晴れてなんぼですよね!

さて、、、さすがに長居がすぎました。(15:45)

花崗岩の絶景をチラ見しつつ、足早に下ります。

登るときに晴れていたらこんな景色だったんですね〜。

分岐の合流地点から直登コースを見上げたところです。

甲斐駒近景。

見る角度によって形がえらい変わる山ですね。

ザックを置いた駒津峰から甲斐駒を振り返ったところです。

先ほどの写真の場所とそれほど離れていませんが、こちらからは綺麗な駒の形に見えます。

ザックを回収してすぐに仙水小屋方面に下山開始です

南アルプスのお約束というかなんというか、今回もド派手に下ります。

写真では左から鳳凰三山、アサヨ峰、北岳、間ノ岳です。

この標高差なら多少急いでも膝が笑うことも無いと踏んで、駆け下ります。

最下部の鞍部(仙水峠)で北沢峠方向に直角に曲がり、仙水小屋に向けてさらに下ります。

先に下山した高校生山岳部軍団が見えてきました。

その10分後、樹林帯まで下ったところで、なぜか立ち止まっていた高校生軍団に追いつきました。

引率者の方(教師?)が話しかけてきて、どうやら、この先の登山道にクマが居たんだとか。

クマはすぐに脇へ逃げたとのことだったので、

「それなら、私が先に行きましょうか?」

と、先に進もうとしたところ、引率者の方が、

「いや、私が先に行きます」

と、私の前に出て歩き始めたので、それに続いて私が出発し、さらにその後ろから高校生の子達がついてくる格好になりました。

しばらく進んだところで、背後から一人の子が

「あ!、あそこ!」

と、声を出したので全員で一度止まって、指差す方向を注意深く確認します。

ん? あれ?

デジイチの望遠レンズで確認しましたが、どうやらクマではなくて、木の根のようです。

もう、すでに遠くに逃げてしまったのでしょう。(個人的には残念)

その後もしばらく、全員でクマ探しをしていたのですが、いろいろな子が見つける「クマっぽい物体」は全てクマではありませんでした。

彼らは幕営済みの北沢峠まで下るとのことでしたが、私のほうが若干ペースが速そうだったので、先に下らさせてもらいます。

ほどなくして仙水小屋に到着。(17:30)

写真にも写ってますが、入り口に立入禁止のロープがしてあって(南アルプススの一部個人経営の山小屋では予約済みの宿泊者以外のトイレ利用を断るために、こんなことをしているのでしょう)びっくりしたのですが、たまたま外に出ていたご主人に幕営を申し込んだら、普通に受け付けてもらえて一安心。

仙水小屋のテン場は5〜6張りぐらいしか張れな小さなスペースだったのですが、私以外にすでに張っているテントは2つしか無い状態でした。

(やはり甲斐駒と仙丈の中間にある北沢峠のほうが登山基地として人気なのでしょう)

すでに暗くなり始めていたので、速攻でツェルトを張り、急いでご飯を作り始めます。

ここも冷たくておいしい水が飲み放題で助かりました。

食べ終わると同時にすっかり暗くなってしまったので、とっとと寝る準備をして、横になりました。

おやすみなさい。

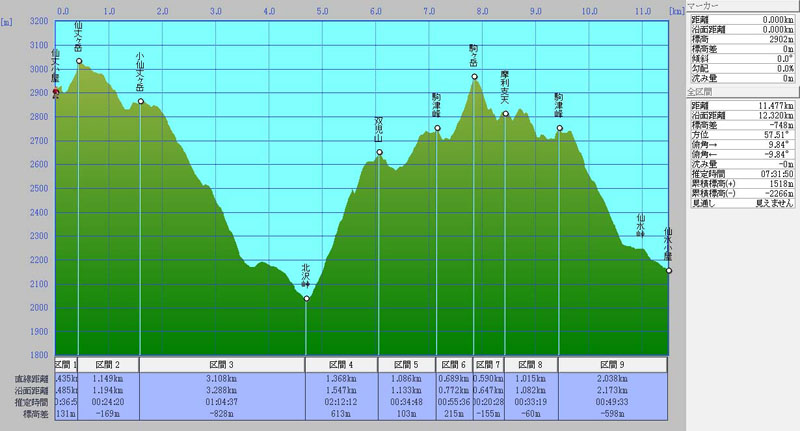

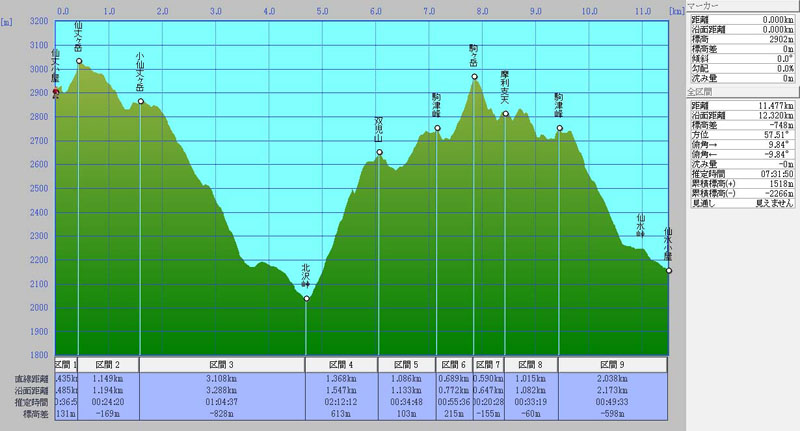

登り累計 1520m

下り累計 2270m

移動距離 12km

つづく