「ガッツリ登ってガッツリ歩く」、「絶景を前に料理に凝る」と来て、第三弾は「紅葉の時期にツェルトでどこまで寒さに耐えられるのか実験」がテーマ。

というわけで、標高2996mに山荘がある穂高をチョイス。(テン場は山荘より高いところにあるので、たぶん3000m超)

例によって祝日(体育の日)は無いので、1泊2日の予定です。

10月07日(金)

近所のスーパーに立ち寄って宿泊用の食材を購入し、溶接屋でボディ補強が終わったばかりの銀紙号を受け取ってから出発。

(溶接屋に預ける前に登山道具はトランクに入れてありました)

談合坂で「ほうとう」を頂きます。

登山前の食事として最高ですね!

松本ICにて。

なんと、夜中の12時を過ぎているのに信号の上高地方面の列は車が並んでます。

まぁ、紅葉時期の三連休だから仕方が無いですね。

途中コンビニで行動食や初日の食料(サンドイッチ等)を調達。

銀紙号のボディの強化をしたばかりだったのでいろいろ試してみたかったのですが、ものすごい交通量でままならず。

沢渡駐車場に夜中の1時に到着。7割がた埋まってました。

気温が0度近いのでシュラフに肩まで入って就寝。

おやすみなさい。

10月08日(土)

朝4時に起床。

周囲の人はかなり起きて準備しているようでしたが、まだバスも動いてないだろうと判断してのんびり行動を開始します。

いつもの朝食。

ぼちぼち準備をして、タクシーの相乗り相手を探しに向かいます。

巨大な駐車場も朝には満車になっていたようで、停められない車が何台もやってきてはUターンしていました。

あれ? バス停に人が並んでる・・・

並んでいる人に聞いたら、とっくの昔にシャトルバスが動き始めているとのこと。

(4時50分から)

あわててチケットを片道分だけ購入し(往復で買った方が断然安いのですが、帰りはバスに乗るのに2時間待ちとか悲惨な状態になる可能性があったので)、す

ぐにバスの列に並びました。

タクシーの方にもかなり並んでいましたが、並んでいる人数からしてバスのほうが速いだろうというヤマカンであってました。

並んでいた位置の関係で補助席に。(5:30)

補助席とは言っても、ザックは足元に置けるし、足は伸ばせるしで、案外こちらのほうが快適だったんじゃないかと思います。

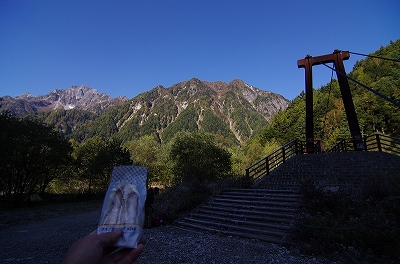

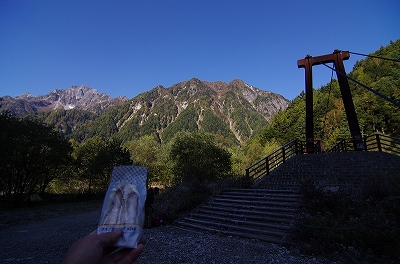

上高地ではほとんど足を止めずにすぐに準備を整えて出発です。(6:15)

左の白髪の男性(65歳ぐらいでしょうか)、横尾まで2時間で歩いた私を軽くぶっちぎるスピードで駆け抜けて行かれました。骨董品級のザックといい、歩く

フォームといい、かっちょ良すぎです。

明日登る予定の前穂高岳前を通過。

横尾で軽く燃料補給。(8:15)

なんと、男性用トイレすら列ができていました。

後で聞いたところによると、ピーク時は女性トイレは30分待ちだったとか。

この標高ですら木陰はご覧のとおりで、ツェルトの寒さ実験にもってこいの状況です。

横尾を過ぎてから登山道が細くなり、ついに渋滞スタート。

(これを少しでも抜かしておきたくて横尾まで急いだわけです)

ある程度抜かしたところで、たぶん4時50分バス組の前に出たらしく、渋滞もなくなりました。

ようやく紅葉っぽい感じになってきましたが、今年は急に寒くなりすぎたせいで、紅葉の前に枯れてしまった木が多いそうです。(いわゆるハズレ年)

というか、なんとなく山が白っぽいのが気になるのですが・・・・

(後で聞いたら昨日は吹雪だったそうな)

横尾から2時間で涸沢ヒュッテに到着。(10:15)

私が愛して止まない景色です。

(これで黒部五郎ぐらい空いていれ

ば、さらに最高なんですけどね〜)

テン場はすごいことになってます。

テントマニアな男性2名が、いろいろなテントを発見して喜んだり、「今年はエスパースが多いなぁ、素人が買うテントじゃないんだけどなぁ」と、テント談義

に花を咲かせていて面白かったです。

ここで燃料補給。あと、今晩と明日の分の水も水筒に入れました。(穂高山荘は水が有料なので)

写真に写っている関西弁のご夫婦、バスの時間がぎりぎりらしく、「登ってくる人に負けないように下るのよ!」と、奥さんが旦那さんにハッパをかけていて

笑ってしまいました。

ちなみに旦那さんはとても「お優しい方」らしく、こういう時はいつまでも待ってしまうのだとか。

(いや、待つのが「常識」ではあるのですが、あの渋滞の中でそんなことを言っていたら、いつまでたっても下れないのは確かです)

「では、奥様が先に行かれては?」

と、提案してみたところ、

「ダメなのよ、この人、私の後ろでも降りてけぇへんから。先に歩かせてもふんづまるし、、、」

なるほど。(笑)

そんな会話をしている向こうでは、えらいべっぴんなモデルさんが撮影をしてました。

さて、来年(の雑誌の素材でしょうが)も登山ブームは続いているのでしょうかね?

今回はサブ超望遠を持ってきたので、

これから登る穂高山荘を覗いてみました。

お〜、よく見える!

(このレンズはさすがに奇妙に映るらしく、いろいろな人に声をかけられます)

穂高のザイテングラード(ドイツ語)。英語ではサイドリッジ、日本語では「側稜」とか「岩尾根」、

じゃぁ、岩尾根って言えばいいじゃんって感じですが、ここに関しては地図にも「ザイテングラード」と地名として書かれているんですよね。

「マツダ・ロードスター」(一般名称が車名に)みたいなもんでしょう。

では、行きますか!(11:15)

たま〜に、綺麗に赤く染まったナナカマドがあったりします。

新聞に掲載されるような写真はこういう場所を利用して撮影されているみたいですね。

(同じ10月8日に撮影された信濃毎日新聞の写真)

人間と一緒に写すと、岩の大きさがわかりますよね。

穂高は何もかもスケールがでかくて大好きです。

さーて、ガンガン登りますよ〜。

って、もう腹減った(笑)

いや〜、しっかし、前穂が真っ白なんですが、大丈夫なんですかね?

ザイテングラードに取り付きました。

振り返れば涸沢のテン場もあんなに小さくなってました。

穂高から降りてくる人もけっこう多く、あちらこちらですれ違い待ちや登りの順番待ちになりました。

というわけで、穂高山荘にようやく到着。(13:15)

テン場の一番高いところ(しか空いてなかった)にツェルトを張ります。

正面に奥部が見えて、かなりごきげんです。

ここだと標高3000m超えているかもしれません。

今回、インナーポールを持ってくるのを忘れたので風上側にロープを一本足しておきました。

ほぼ同時に到着したおじさん(朝、横尾を出られたそうで、山荘直下で追い抜くときに少しお話ししました)が、テントを張ろうと私の横の空いてるスペースの

ところにやって来て、

「ここにし〜よせ!」

と、つぶやいたのを聞き逃さず、

「名古屋からいらっしゃったんですか?」 (この場合は愛知とか中部が正しいのでしょうが、確率論として)

と、尋ねてみたところ、

「あ、そうです。なんでわかったんですか?」

と、予想通りの答えが返ってきたので、

「し〜よせ、とおっしゃられたので。私も昔春日井に住んでいたんですよ」

ということで、話が弾みました。

名古屋のおじさんは明日は1分でも早く下山したいとのこと、今日中に奥穂を往復するそうです。

さて、私はどうしたもんか。

(ガスりはじめた前穂高岳)

ふと背後を振り返ると、涸沢岳から北穂高岳方面は晴れています。

防寒具とカメラだけ持って、とえいあえず高台に上がってみることにしました。

登っている途中ですれ違った人に、涸沢岳までどのぐらいかかるか尋ねたら、あと10分とのこと。

(地図をまったく見ていなかったので、1時間ぐらいかかるかと思い込んでいました)

それならということでやって来ました涸沢岳。

穂高山荘のすぐ上だったんですね〜。

(以前歩いているのですが、かなり忘れています)

お〜、槍ヶ岳。

涸沢岳山頂から見る槍ヶ岳が一番綺麗なんだとか。

(そういう会話がどこからともなく聞こえてきました)

まぁ、とにかく空気は冷たいです。

完全防備な服を持ってきて良かったです。

かっこ良すぎる前穂高岳。

そして奥穂高岳。(名古屋のおじさん、登りましたかね)

涸沢ヒュッテ。

先程よりも、さらにテントの数が増えています。

1時間ほど山頂で景色を眺めた後、腹が減ったのでぼちぼち下ります。

さて、秋の登山は何が良いって、食事に凝れることです。(鹿島槍編も読まれた方は「またか・・・」とお思いでしょうが、今回は一味違いますよ)

なんせ、終始気温は10度を上回らないので、天然の冷蔵庫の中を歩いているようなもんなのです。

というわけで、オードブルに1個200円もした高級トマトからスタート!

この値段だけあって、さすがに旨いです。

まるでフルーツです。

続いて粉から作るマッシュポテト。

これもなかなか。

そして、、、

ジャジャーン、4等級の和牛!

(買ったときはトレイいっぱいに肉が広がっていたはずですが)

アルコールストーブもコッヘルも1つしかないので、塩コショウした和牛と大阪産の水ナス(普通のナスが単品で入手出来なかったので)、それにレンジでご飯

を少量入れて加熱します。ご飯に必要な水分は水ナスから出るでしょうという判断です。

沈みゆく太陽をバックにいただきます!

これを繰り返すこと4回。

いくらシャリバテぎみで登ってきた後とは言え、十分に腹いっぱいになりました。

(さらにデザートとか豚汁もあったのですが、明日に回しました)

ココアで締めて夕飯終了!

(「食事に凝る!」と宣言した前回よりもゴージャスな気が・・・)

日没直前にはヘリポートも含めてテントでいっぱいになってました。

西穂から歩いてきて夕方に到着したおじさんが変わったツェルトを持っていて製品名も聞いたのですが、ネットには情報が出てませんでした。(どこかのショッ

プオリジナルっぽかったです)

そのおじさんの慣れたツェルト捌きはとても参考になりました。

なるほど、あ〜いうふうにやると手早く張れるんだ。

夕日を浴びる前穂高岳。

(そりゃぁ、もう、死ぬほど寒いです)

夕方はガスりぎみで、期待していたような夕日は拝めませんでした。

すぐに寝られる準備をしてからツェルトに潜り込みます。

今回の新兵器、羽毛入りソックス。

これ、ちょーっと重たいんですよね、暖かさの割に。

一応底は履いたまま歩き回れるぐらいの強度はあるのですが、そのぶん足の裏が温まりにくいです。

(部屋履き用ですが、このぐらい寒いと、そんなシビアな話になります)

でも、これがあったおかげで、鹿島槍の時ほど足元の寒さも感じなかったのは事実です。

鹿島槍に引き続き、男たちの熱き戦いに思いを馳せます。

(ここでようやく読破しました)

水が凍らないように、水筒やペットボトルなど水を含むものは何もかもシュラフカバーの中に入れて一緒に寝ることにしました。(誰かの雪山登山ブログでそう

しているという経験談を読んだことがあったので)

では、おやすみなさい!(20:00)

10月09日(日)

着ているダウンは十分に温かいのですが、外界と接することになるシュラフのほうが湿り気味で(結露するほどでもないですが)、保温力を保てていないのが問

題だと思いました。(これは前回の鹿島槍でもそうでした)

逆にツェルトは適度に外の空気が入り込むので、結露には強いみたいでした。(その分、中が寒いとも言えます)

夜中に何度か頭だけツェルトから外に出して星を眺めてみたのですが、流れ星を何回か見たぐらいで(一回はものすごく明るく長い尾を引く流れ星)、やはり今

回も月明かりが邪魔で天の川すら確認できない状態でした。

今年は星には恵まれないですね〜。

そして4時に起床。

外はあまりに寒いので、そのままシュラフに包まったまましばらく時間を過ごします。

(気温マイナス5度ぐらいでしょうか)

5時になったので、ぼちぼち朝食を準備します。(水が凍らないまま一晩越せました)

昨日の余りの豚汁(記録撮影時に箸をきちんと並べればよかった・・・)と練乳フランスパンという不思議な組み合わせ。

ツェルトの外がうっすらと明るくなってきたので外を見てみると、、、

地平線がオレンジに染まってました。

(寒いので横着して腕だけ外に出して適当に撮影、決してカメラの水準器が狂ってるわけではありません)

日の出まではまだ時間がたっぷりあるだろうと思いながらツェルトの中でのんびりと出発の準備をしていたら、外から、「あ! 出てきた!」という声が聞こえ

て、慌てて外を見ます。

うわ、もう日の出か!(5:48) ← 6時過ぎだと思い込んでいた。

ちょうど水平線から太陽が顔を出し始めたところだったので、急いでカメラにサブ超望遠を取り付けてレンズを太陽に向けます。

で、最初のショットがこれ。

(出てくる瞬間、全然間に合いませんでした!)

こんな綺麗な日の出は1年に一回見られるか見られないかなんですよね〜。

出始めは見逃しましたが、大満足です。

というわけで、本日も雲ひとつ無い晴天で幕を開けました。

朝日を浴びる前穂に奥穂。

奥穂は朝日を浴びるだけでも絵になる山ですね〜。

すでに周囲のテントはかなり片付いていて、名古屋おじさん含めて皆さんそれぞれ出発されたようでしたが、私は太陽光線が強くなって、多少暖かさを感じるよ

うになってから出発しました。(7:00)

この最初の雪の所、圧雪だと思ったらアイスバーンで、豪快に足が滑ってむちゃくちゃびっくりすると同時に、ビブラムソール(登山靴の底に付いてるゴムの商

品名)がアイスバーンにここまで弱いのかと再認識しました。

こんなところ(人でごった返す山荘の目の前)で転ばなくてよかったです。

さ〜て、行きますよ〜!

(最初の岩登り)

うわ〜、足場が凍ってますね。

さっき滑ったばかりですし、これは慎重に行かないとマズイです。

山荘眼の前の岩場を登って振り返ったところです。

高所恐怖症の方には辛い箇所です。

どうやら出発までのんびりしすぎたようです。

山頂から登山道から人で溢れてました。

自由に行動できるテン泊のほうが「朝食時間に縛られる小屋泊」よりも早く出発できるのがメリットなのですが、今回それを享受しなかったので、小屋泊組のす

ぐ後ろに付いてしまったようです。

(鹿島槍の2日目もそうでしたが、たいして問題にならなかったので、紅葉時期の穂高を舐めてました)

さらに早朝に山頂ピストンで下ってくる人もいるので、すれ違い含めてかなりの混雑でした。

まぁ、富士山のこれとかこれに比べれば全然マシですけど。

来年か再来年には行きたい奥穂から西穂のコース。

(長年の夢ですが、今年は南アルプスをやったので、来年に回しました)

人でごった返す山頂に到着!(7:40)

写真撮影の順番待ち状態の山頂に立つのはひとまず後回しにして、まずはサブ超望遠で周囲を見渡して見ることにします。

(写真は全てノートリミング)

まずは槍ヶ岳。

ジャンダルム。

okazakiさんが登った御嶽山。

TABさんがカップル最高だった乗鞍岳。

初夏に登った焼岳。

白山。

(そう言えば、まだ未踏でした)

後立山。(一番左が白馬、一番右が鹿島槍ですかね?)

立山

黒部五郎

手前、北穂高岳

昨日登った涸沢岳

見下ろしていますが、日本第八位の標高を誇る山です。

こちらも先日登った笠ヶ岳

とまぁ、何からな何まで全部見えておりました。

白のヤッケの彼、仲間に誘われるも「僕はここでやめておきます」と一歩も進まないようでしたが、それで正解だと思います。

無理しちゃダメです。(たぶん本当に足が前に出なかったんだと思いますが)

最後にちょろっと山頂に立って、パノラマ撮影だけさせてもらいます。

これで、今年は日本第二位の北岳と第三位の奥穂高岳に登ったことになります。

(他には四位の間ノ岳、六位の悪沢岳、七位の赤石岳、八位の涸沢岳にも登ってますね。今年は意識はしていませんでしたが高い山が多いです)

さ〜て、吊尾根渡って前穂に行きますか!(8:20)

この緩い角度の岩の壁が案外嫌らしいんですよね〜。

舐めてかかると、けっこう滑ります。

(私の靴の底が寿命間近というのもありますが)

あと、登山用の防寒手袋を持ってきた

のですが、岩場ではまったく使えないタイプでした。

手袋自身は岩を捉えるのですが、手袋の中で手が動くのでうまく岩をつかめないのです。

登りでは我慢できたのですが、下りでは厳しかったので、たまらず途中で滑り止めのついた軍手に切り替えました。

急がず慌てず、慎重に進みます。

(ちなみに、途中からかなり体が暖まってきたので、Tシャツに腕カバーのみで歩いています)

前穂への分岐に到着しました。(9:30)

普通はここにザックを置いて軽装でピストンするのですが、私は山頂でのんびりしたかったので、フル装備のまま登って行きます。

(忘れものするのも嫌だったので)

まぁ、とにかく登りも下りも人が多い!

(初心者でテンパっているのか、道を譲ってくれないまま岩場で休憩に入る人もいたりします)

あと、腹減った!(山頂眼の前なので我慢、我慢)

あと、日陰は凍っているので、下りは要注意ですね。

ようやく前穂高岳の山頂に到着!(10:00)

山頂はけっこう広いので、まずはひと気の少ない場所へ移動します。

そして、汗で冷えないよう防寒具を着込んでからひと通り装備を取り出し・・・・

レッツ、ウインナー!

(えぇ、またです!)

南アルプスで大いに気に入ったカレー(ご飯はレンジでご飯)と、昨日の余りのセブンイレブン極上ロール!!(今回はあまりの寒さに型崩れ、分解無し、パー

フェクト!)

正面に槍ヶ岳、足元は涸沢、これぞ究極の贅沢!

涸沢から見上げている人も、まさか前

穂の頂上でおじさんが極上ロール食ってるとは思いますまい。

最後はココアで締めて大満足。(余った熱湯はテルモスならぬ象印魔法瓶へ)

ちょうど食べていた場所がクライマー達のゴールにあたる場所で、

「やった〜、着いた〜」

と、言いながら山頂台地に立って横を見ると、私がカレーを食べていたり、極上ロールのビニールに付いた生クリームを舐めたりしているという申し訳ない状況

ではありました。

ちなみに、涸沢を見下ろせるのは頂上の一番端っこ(つまり、私が飯を食べたり、クライマーが登ってくる場所)だけなので、それに気が付かずに下山されてい

る人が大半でした。

では、腹も満たされましたし、周囲の景色でも楽しみますか!

まずは前穂から見た奥穂高岳。

そして、ジャンダルム。

上高地の河童橋。

富士山と甲斐駒のツーショット。

(ガスる前だった奥穂からのほうが八ヶ岳から南アルプスまでもっと綺麗に見えていました)

その奥穂の山頂は相変わらずの人出。

う〜ん、素晴らしい!

後は下山して東京に帰るだけなので、なんだかんだと1時間半ほど山頂で時間を過ごしました。

では、ぼちぼち下りますか!(11:35)

気の抜けない箇所が多いので、とにかく慎重に行きます。

今回一番ゆっくり下ったのが、この岩。

まぁ、とにかく靴がグリップしないこと。

前穂を振り返ったところです。

さようなら〜!

上高地を見下ろす高台で休憩していた若い女の子二人組が、私の首からぶら下げていたカメラを見て、

「被写体お探しじゃないですか?」

と、ハイテンションで言いながらポーズを決めてくれたので、

「探してたんですよ!」

と、こちらもハイテンションで答えつつ撮影したのが、

このショット。

顔を紹介できないのが残念ですが、二人とも素晴らしい笑顔です。

(ちなみに右の女の子は高尾山級以外の本格登山は今回始めてで、それで奥穂、前穂を走破したのはすごいと思います)

そして、賑やかな二人が先に下山した後、、、

一人静かに奥穂から続く稜線を見上げつつ、小休憩。

さ〜て、ガンガン下りますよ〜!

いや、しっかし、こんなに急角度な下りが延々続くんでしたっけ?

すっかり忘れてました。

先ほどの二人組に追いついた所、「先ほどの写真を送って欲しい」と頼まれたので、送付先を教えてもらいました。

(ちゃんと送りましたよ)

程無く岳沢ヒュッテに到着。(13:40)

(写真は象印魔法瓶のお湯で作ったコ

コア)

前回通過時は岳沢ヒュッテが雪崩で流された直後で売店のみの営業でしたが、今回はフル営業になってました。

トイレも新品でした。

建物がプレハブになってたので、冬季は小屋を片付けてしまうんでしょうね。

足りなくもないのに気軽に水を汲んだら「募金箱」なるものが置いてあったので、100円を投入。

もう上高地は目の前ですが、この水は捨てずに最後まで飲みきろうと決意。

さ〜て、あとは上高地まで下るのみです!(14:10)

道の状態も良いので、文字通り駆け下ります。

岳沢ヒュッテから1時間ちょいで上高地まで下ってきました。(15:15)

カッ

プルの撮影を手伝ってあげたり(露出補正サービス付き)、首をかしげながら撮影していたカメラ女子に露出補正テクニックを伝授したりと、自分はもしかした

ら「露出補正が好きで好きで

仕方がないんじゃないか」と思いつつ(というか、最近のカメラが顔を美白に撮るようにチューニングしすぎなのです!)合羽橋へ移動。

この状態の河童橋を見たときに、連休

の中日ですし、これならたいして混雑

しないんじゃないかと思ったわけですが、、、、

遙か先の方に人の塊を発見して嫌な予感がし始めます。

あぁぁぁぁ、これはバス1時間待ちコース!

(以前、2時間待ちを食らったことがあるので、だいたいの想像です)

しかし、こんなこともあろうかとバスのチケットは買わないでおいたわけです。

そう、タクシー乗り場にチェーンジ!

オーノーゥ! (15:35)

恐るべし、紅葉時期の連休で快晴の上高地。

(条件揃いすぎ!)

幸い最後尾のグループが3人組だったので、私一人を混ぜてもらって4人で割り勘にしてもらいます。(一人1000円、バスの片道切符よりも安く、往復切符

と同じ値段)

その方々が話し相手になってくれたので、タクシーの待ち時間も退屈せずに済みました。

名古屋へ単身赴任中の旦那さんと松江から登山のために来た奥様、そして二人が師匠と呼ぶ名古屋の職場で出会った山の達人さんという構成。

師匠と呼ばれる方は、たしかにそんな経歴をお持ちでした。(登山歴は10年なのですが、行ってる山のラインナップがすごい!あと、タクシーからザックを下

ろすときに師匠のザックを持ったのですが、30kg近くあったんじゃないでしょうか?)

今回、涸沢ヒュッテの予約が取れなかったこともあり夫婦二人にとって初のテント泊だったらしいのですが、

「寒いから二度と御免!」

とのこと。

ちょっと、初体験するタイミングが良くなかったですね〜。

そして、並び始めてから45分後によ

うやくタクシーに乗ることが出来ました。

写真は道路を塞いでいた猿軍団。

ちなみに沢渡駐車場までもすごい混雑っぷりでした。

(途中、台風の被害で地滑った箇所の片側交互通行区間もありますし)

ようやく駐車場まで戻って来ました。(16:50)

すぐに近所の温泉に浸かってリフレッシュ!

(先ほどの3人組の方々もここに来てました)

松本へと続く国道158号線は車の剛性がどうのこうのと言える状態でもなく・・・

いつもの蕎麦屋に向かうべく、早めに国道を離れてカーナビの細い線を頼りに畑地帯に入って行きます。

その途中で偶然見つけたお蕎麦屋さん。

試しに中

に入ったら、酔っ払った男性2名がタバコを吸いながらビールとおつまみを前に大きな声で話しをしていたので、「こりゃ違う」と思ってすぐに引き返そうと

思っ

たのですが、すぐに厨房から若い男性が出てきて「いらっしゃい!」と声をかけられてしまったので、ひとまずそのまま座ります。

もちろん蕎麦目当てで入ったわけですが、壁に貼ってあったメニューにつられて「もつ煮」と「もりそば」を注文します。

先客の二人組は地元農家の人らしく、話の内容はすべて「畑」に関することでした。これはこれで聞いていて楽しかったです。

もつ煮、これは普通に美味しいです。

(不味く料理することもできないと思いますが)

意外だったのが盛蕎麦。

さすが長野で地元の人がリピートしなければ即潰れる立地だからかもしれませんが、そこらの国道沿いに「手打ちそば」とのぼりを出してる店よりは数倍好みで

美味しかったです。

今後、登山でこの方面に来た時の夕飯はここに決定です。

(鯖の塩焼きとかも頼めるので登山向き)

では、東京に向かいますか!

畑の真ん中で初めてフォグを点けてみました。

(東京の街中では点けたことありますが、ちゃんと暗い所で使用したのはこの時が初めてです)

そして、恒例の中央道渋滞。

(それ以外でも2km程度の小渋滞があちらこちらにありました)

いつもは「3時間以上」の表示を見るとすぐに小田原ぐらいまで逃げていくのですが、本当に3時間以上かかるのか実験してみることにしました。

渋滞につっこむ前に八ヶ岳PAのソフトクリームを。

(この近辺のPA、SAのソフトではこれが一番好み)

さて、どうなることやら・・・・

結果

渋滞距離18km、大月(渋滞の入り口)から八王子まで2時間半ぐらいでした。

3時間以上ってことは無いですが、2時間以下でも無いですね。(東名の渋滞なら平均時速20kmで流れるのですが)

というわけで、帰宅前に佐川の倉庫に顔を出して発注していた「ハンドルボス」を受取り、12時過ぎに帰宅しました。

以上です!