(1月2日 その2)

車の温度計で外気温17度。

夜中は15度ぐらいだったんですかね?

両サイドに砂丘が聳えていますが、真ん中は幅500mぐらいの平らな台地が続いていて、道路はそれに沿って伸びています。(かつての川底でしょうか?)

ゲートから約60km、そして「ソーサスフレイ」から6km手前の駐車場に到着しました。(7:00)

四駆以外の車はここでシャトルサービスに乗り換えねばなりません。

シャトルの運転手さんが集まっているところに行き、椅子に座ってるおじさんに100ドル(1250円)払って往復チケットを購入。

駐車場に到着したタイミングでシャトルバス(というか座席付きトラック)が一台出て行ったので嫌な予感がしていたのですが、お客さんの数が揃うまで待って

くれと言われていまいました。

自前の四駆で来てる方はここでタイヤの空気を少し抜いて、砂地走行にむけて準備をしていました。もちろん、四駆で来ていても砂地走行に自信のない方はシャ

トルを使うという選択をされている方もいらっしゃいました。

南アフリカに到着したときからずーっと撮影したかったムナジロガラス(Corvusalbus)

をようやく撮影できました。(これは超望遠ではなく、普通の望遠レンズです)

何度も見かけていたのですが、かなり臆病な鳥でなかなか近寄れなかったんですよ。

猛禽類そっくりに翼を固定したまま空高く滑空するので、毎回鷹の仲間かとカメラを向けて、「あ、ムナジロガラスか」というのを繰り返してきた鳥でもありま

す。(そういうわけで広角レンズで小さく写した写真は山ほどあります)

この鳥、南半球ではよく見かけます。

(と思ってちゃんと調べたら、オーストラリアで見たのは全然別種のカ

ササギフエガラスというフエガラスの仲間でした。

なかなか紛らわしいです。

そして、待つこと10分、ようやく家族連れが乗った四駆が到着。

彼らもシャトルサービスを利用するらしく、ようやく出発する雰囲気になったので、私もシャトルに乗り込みます。

ドアに書かれているNWRはナミビ

アワイルドライフリゾート(Namibia Wildlife Resorts)の略で、環境省管轄の国営観光会社の名前です。今回

泊まったセスリウムのキャンプ場や、このシャトルサービス、アイアイスの施設など、名だたるナミビアの国立公園内施設を運営しているみたいです。(ネット

化も進んでいて、予約もホームページから出来ます)

家族連れが率先して後部座席に座ってくれたので、遠慮無く助手席に座らせてもらいます。

久しぶりのオープンドライブ!

まだ、気温も上がってないので、気持ち良いことこの上無しです。

なるほど、こりゃぁ、i20で突破は無理です。

運転手のお兄さん、右に左にハンドルを切ったりしてますが、やはり埋まりポイントとかあるんですかね?

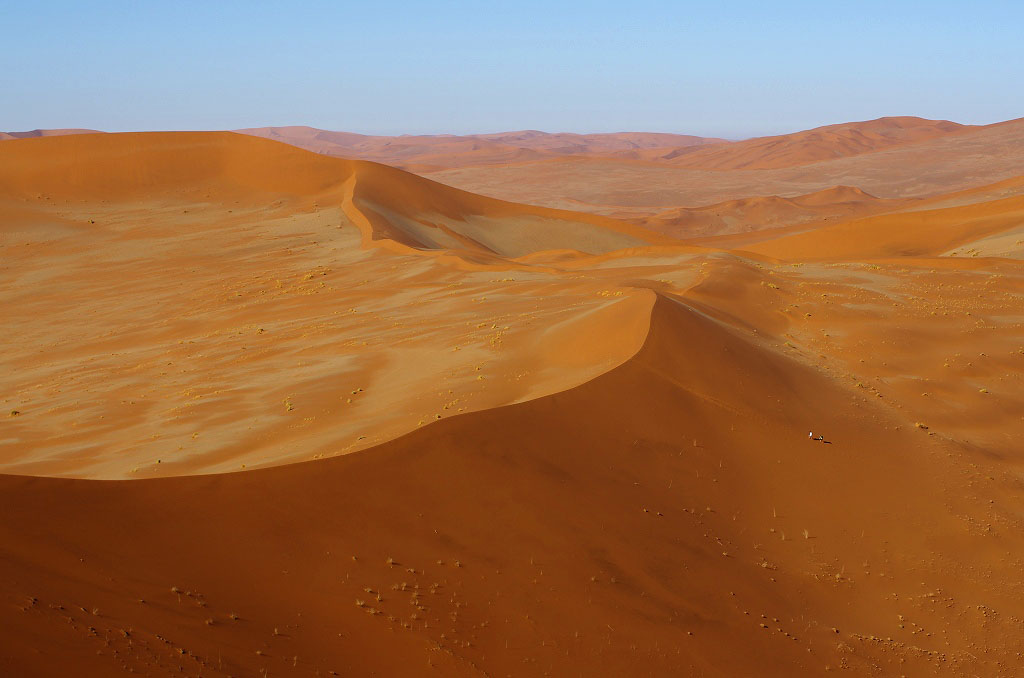

運転手さん曰く、「ソーサスフレイ」で一番高い砂丘で、その名もビッグダディ。(正式名称はTsauchab川から7番目の砂丘でDune7)

高さ390mもあって、砂丘の高さとしては世界最高クラスなんだとか。(先ほどのDune45の5倍の高さ)

ちなみに、その向かい(奥?)に「ビッグママ」という、同じくでかい砂丘があるそうです。

ちょうど、その砂丘に取り付くのに一番良さそうな場所でトラックを停め、

「ここで降りる人、居ますか?」

と、質問され、一瞬間が空いた後、、、

後部座席のファミリーが降りて行きました。

へぇ、子ども抱えて高さ400m近い砂丘に登るんだ。

お父さん、頑張りますね〜!

私ははなっから「ソーサスフレイ」に連れて行ってもらうつもりだったので、一人だけ車に残りました。

ソーサスフレイの看板が出た後、程なくして駐車場に到着したので、着いたんだと判断してシャトルを降ります。

少し歩くと、さっそくレイヨウか何かの糞が落ちていました。

足跡がVの字になっていて、偶蹄目(馬と違って蹄が別れている)なんだなぁと改めて思います。

ひとまず目に付いた近くの砂丘に登ってみることにします。

砂丘の上に誰もいないみたいですが、いろいろな人が登った痕跡は残ってました。

砂漠で一人っきり気分を味わいたかったのですが、どこからか登場した家族連れが私の後ろをついてきてしまい、しかも、そのおっかちゃんがでかい声でしゃべ

りまくるので、一人きり気分を味わせてもらえません。

お! トカゲが居ますね。

(小さい上に距離が遠く、そして動きが速いので全然撮影できませんでした)

なんて、ことをしていると後ろから駆けてきた家族連れの子ども達に追いつかれてしまうのと、その後ろから来ているおっかちゃんのでかい叫び声が徐々に近づ

いてくるので、ちょっと無理してハイペースで歩き、引き離しにかかります。

黙々と前に進みます。

お〜、だいぶん引き離しましたかね〜。

声も届かなくなってきました。

またもやムナジロカラス。

昨日までの苦労は何だったのでしょう?

私が歩いて行くと、チョンチョンチョンと数歩飛び退いて距離を保とうとした後、いよいよ私が近づいてくることを理解したあとは、必用最低限の距離だけ飛ん

で、私の後方の尾根の上に着地しました。日本のカラスと同じで頭がいいなぁと感心しました。

完璧に一人きりになりたくて、足跡すら無いエリアまで行こうと頑張ります。

ようやく、「私が尾根の開拓者状態」のエリアに到着しました。

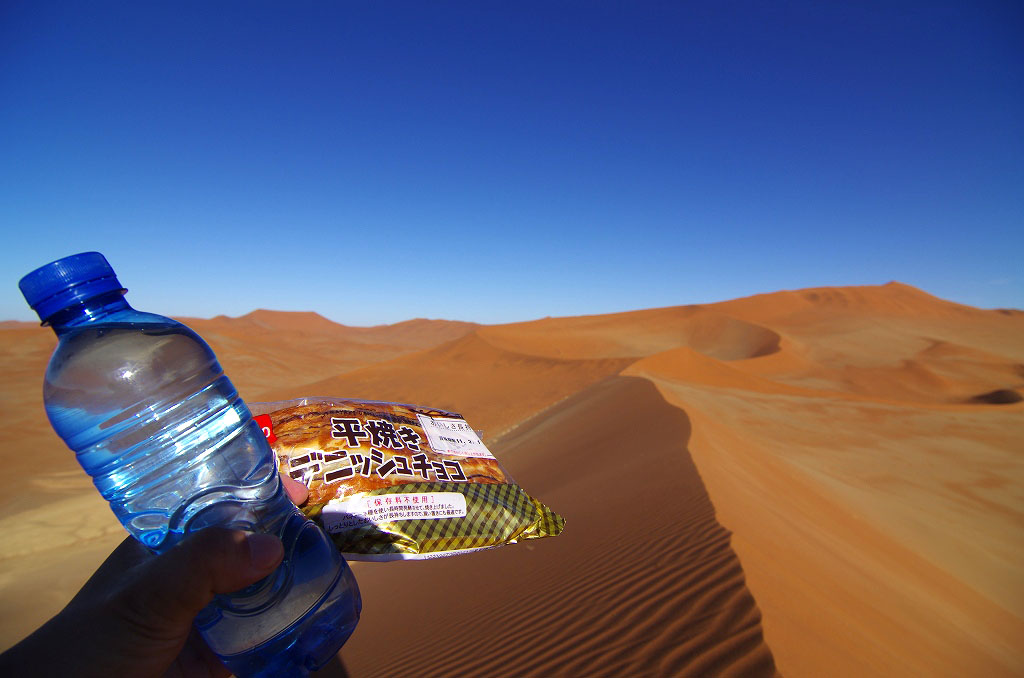

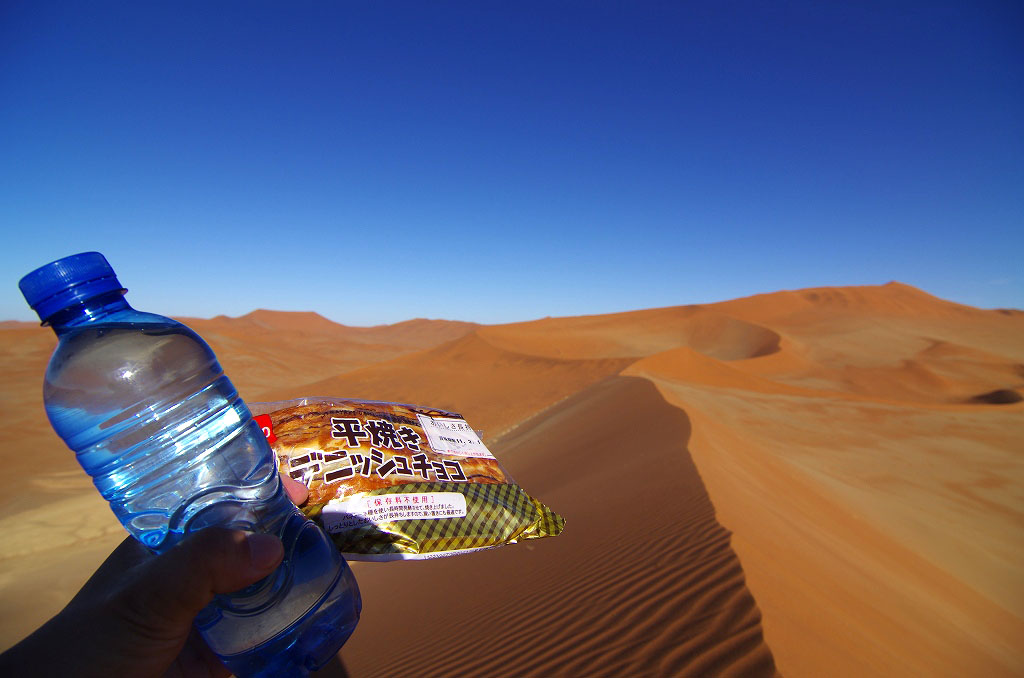

開拓できたことにすっかり満足して、温くなった水と日本から持ち込んだパンを朝食代わりに頂きます。

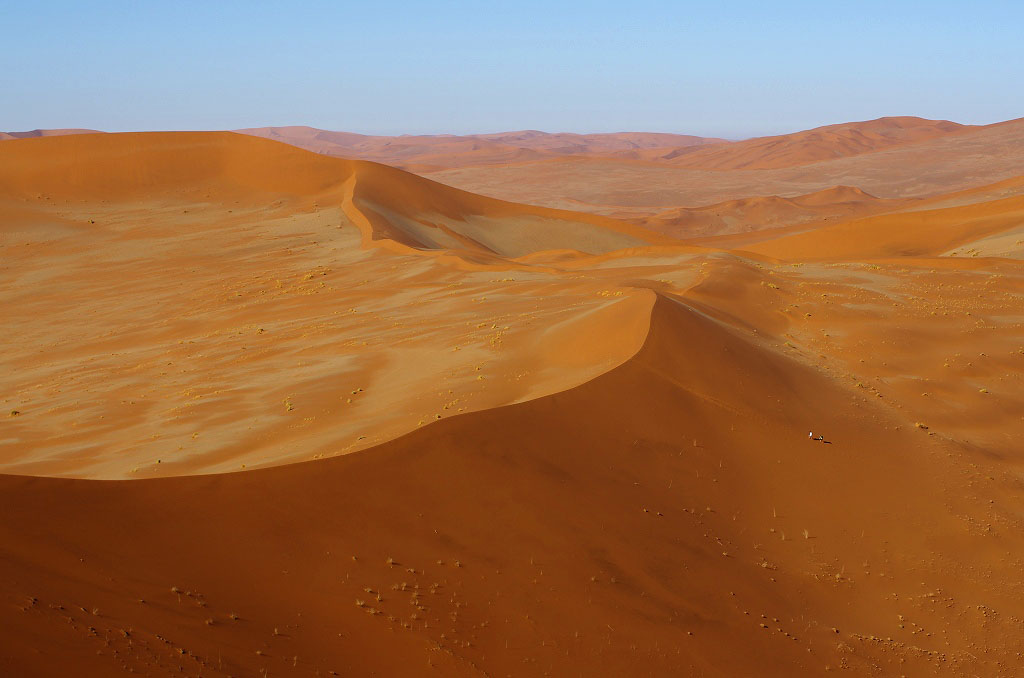

これが本来のナミブ砂漠の色なんですね〜。

たしかに「赤くは無い」ですが、UAEのルブアルハリ砂漠とは色が全然違います。

あと、まだ午前中だからか、砂が冷たくて、裸で(可能ならパンツも脱いで)転げ回りたいぐらい滑らかで気持ちが良いです。

家族連れはだいぶん後方で満足して休憩モードに入ったみたいですね。

すっかり堪能しました!

では、次の目的地まで移動しなきゃならないので、そろそろ戻るとしますか。

そうそう、オレンジ色になった理由はカラハリ砂漠の土が海を経由して堆積したからだそうです。

お、先ほどのトカゲくんじゃないですか。(シャベルカナヘビ、Aporosauraanchietae)

息を潜めて待機して、ようやく近づいて撮影出来ました。(体長7cmぐらいです)

なるほど、足の裏を地面から上げるんですね〜。

砂漠の砂の温度が徐々に上がってきてるので、体温が上がりすぎないようにしてるんですね。

よ!

あらよ!

ほらよ!

全部上げ!

とまぁ、見ているだけで和むシャベルカナヘビ君なのでした。

さて、行きますか。

後方に居た家族連れ、白人の子と黒人の子が仲良く混ざってたんですね〜。

南アフリカの歴史を考えると、なんとも嬉しくなる光景です。

子ども達が斜面を駆け下って行ったので、ついつい釣られて私も駆け下ってしまいました。

う〜ん、気分爽快!

下っちゃった後は、砂丘の縁を歩いて行きます。

こちらは、砂丘の斜面を黙々と登っていくカップル。

「ソーサスフレイ」はアフリカーンス語で行き止まりを意味する「ソーサス」と沼地を意味する「フレイ」をあわせた言葉だそうです。(どん詰まりの沼地って

感じでしょうか)

数年に1度大雨が降ると、右奥に見えている粘土質の場所に水が溜まるんだそうです。

「ソーサスフレイパン(浅い皿)」と呼ばれているんだそうです。(先ほどの子どもが駆け下って行った写真がわかりやすいでしょうか)

お〜、スイカだ!

→カラタチウリ (Acanthosicyoshorridus)

しっかし、トゲトゲですね〜。というか棘しかありません。

不思議に思って調べてみたら、葉っぱが無いのは水分の余計な蒸発を防ぐためで、棘や茎、そして花弁でさえも光合成が行えるのだとか。

地下水にたどり着くために根は最大40mの長さになり(海浜植物も長いですよね)、実や種子は食用になり、根は万能薬と現地の人にとっては無くてはならな

い植物なんだそうです。

こちらは巨大な豆がぶら下がったアカシアの木です。(Acaciaerioloba)

やはりトゲトゲです。

落ちていた棘の付いた枝を見たときにひらめきました。

きっと、この足跡は風で棘の付いた枝が転がって出来たものに違いありません!

さっそく息を吹きかけて転がしてみました。

その結果、私が想像したようにクルクルと回転しながら転がらないことが判明。(無理に転がそうとすると吹き飛びます。そりゃそうだ)

謎は深まるばかりです。

足跡の主を捜し続けてやっと見つけたのが、この大きなアリ。

たしかに大きなアリですが、足跡はこのサイズじゃ無いんですよね〜。

シャベルカナヘビの足跡も全然違いましたし。

帰国してから調べてみたら、やはりナミブ砂漠を代表する虫がつけた足跡だったようです。

みつけられなくて残念。

アカシアとカラタチウリが乾いた沼地(ソーサスフレイパン)を囲むように生えてます。

あ! セグロジャッカルだ!

実はザックを電車の中に忘れるぐらい夢中になって読み、飛行機の中で涙を流すぐらい入り込んだ本の最初に登場するのがセグロジャッカルで、彼らには一方な

らぬ愛着があったりします。

木陰で昼飯を食べていた白人ファミリーの周りをうろついていたので、どうやら餌をねだるために来ていたようです。頭が良い動物なので、当然の環境適応です

ね。

さて、先ほどシャトルのトラックを降りた場所に到着したわけですが、私以外に待っている人が居ません。

ここで待っていれば、迎えが来るのでしょうか?

(降りるときに確認し忘れました)

そんな不安をかかえつつ、ぼーっと待っていたのですが、昼食を木陰のテーブルで食べていた白人ファミリーの周囲におこぼれを食べに集まっていた小鳥達を見

ていてふと思いつき、朝食に食べたパンのビニール袋を取り出し、袋を擦って音を出してみます。

すると、予想通りあっという間に小鳥たちに取り囲まれました。(ホオグロスズメ Passer melanurus)

セグロジャッカルもこちらを伺ってましたが、残念ながらビニール袋に入っているのはパンくずのみ。

まぁ、国立公園内ですし、どうせ餌はあげられないんですけどね〜。

そんな感じで鳥とセグロジャッカルを呼び寄せて眺めていたら、タイミング良くシャトルのトラックが走ってきたので、手を振って合図を送ると、黒人の運転手

さんが大声で「先に奥の停留所に行って戻ってくるから、5分ほど待ってて!」

と、叫びながら行ってしまいました。

なるほど、まだ奥があったのですね。

では、小鳥さんに遊んでもらいましょう。

指先にパンくずをこすりつけて臭いだけ十分につけてから、集まってきた鳥の前に指を差し出します。

勇気ある個体が一匹前にチョンチョンチョンと歩いて出てきました。

しばらく指を眺めた後、軽く指を突いたので喜んでいたら、次の瞬間、思いっきり指を咥えられました。

なんとか指を咥えて持ち去ろうともがくところがなんともかわいかったです。(遊んでごめんね〜)

トラックが戻って来たので助手席に乗り込むと、

「あの二人も乗せるからちょっと待ってね」

と、遠くを指さし、二人の到着をしばらく待ちます。(ミラーの上あたりに写ってます)

待っている間、運転手の兄さんが話しかけてきます。

「君はどこから来たの?」

から、はじまり、日程やらこれまで行ったところ、ナミビアの感想まで一通り質問された後、

「今日はこの後どこへ行くの?」

と、聞かれたので

「今日はウォルビスベイに行きます」

と、答えたら、

「そりゃぁ、大変だねぇ。ここから370kmもあるよ。特に君みたいに小さい車だと道の状態が悪いから大変だと思うよ」

と、言われ、なんで小さい車に乗ってるって知ってるんだろうと思いつつ、、

「ここまでも大変でしたよ。もう慣れました」

と、笑いながら答えました。

ちなみに後で調べたら本当に370kmでした。お兄さん正確な距離を良く知ってましたね〜。

二人が乗り込んだところで、駐車場に向けて出発です。

車に揺られながら、ぼーっとナミブ砂漠を眺めます。

あ、そっか!

駐車場でチケット買うときに、i20に乗ってやってきたところをお運転手の兄さんも(待機中に)見てたんだと納得。(確認しませんでしたけど)

ありゃりゃ、四駆でも一歩間違えると埋まっちゃうんですね〜。

まぁ、スコップもヘルパーも持ってるみたいなんで大丈夫でしょう。

けっこうゆっくり走るので、たった6kmですが、行きも帰りもなかなか楽しめるドライブでした。

さて、次の目的地、ウォルビスベイに向かうとしますか! (9:45)

Dune45です。

朝方とは全然違う色合いになってます。

そして、誰一人登ってませんね。

(私も次に行く機会があったら、ここは飛ばしてソーサスフレイに向かうと思います)

変わらぬ景色が続く道の途中でオーバーランドトラックが道路脇に停まっていたので何だろうと思いながら近づいてみると、乗客が全員何やら同じ方向を見つめ

ています。

私もバスの後ろに停めて同じ方向を見てみると、、、

お! あれは!!

ヘビクイワシですね! (Sagittariusserpentarius)

美しいなりをしてますが、背の高さだけでも1mあり、名前の通り毒ヘビすら仕留めるハンターです。

キャンプ場のけっこう近くを歩いていたってことは、キャンプ場にもヘビ(コブラとか)が居るんですかね?

こちらはダチョウ。

(オーバーランドトラックは余裕でスルーしてました)

横を向いて顔を上げたら撮影しようと待ちかまえていたのですが、、、

いつまでも経っても、お尻しか見られないのでした。

(ダチョウも臆病なので、基本的に人間から立ち去る方向に動くんですよね〜)

写真には写してませんがスプリングボックなんかが道路脇に居たりして、日差しが強いことを除けば楽しいドライブです。(気温28度)

国立公園の内側ゲートと外側ゲートを通過しました。

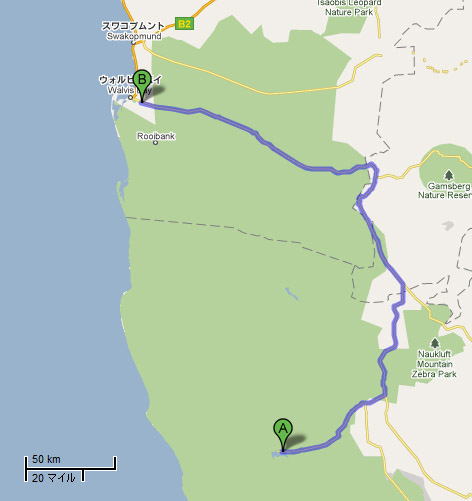

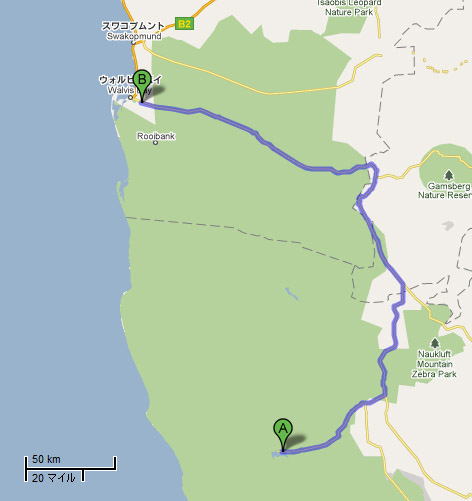

さて、本日のコースです。

B地点がウォルビスベイですが、ここかその北にあるスワコップムンド(ナミビア第二の規模を誇る都市)周辺のどこかで宿泊したいと思っております。

両都市とも夜も治安が良いとは言い切れないみたいなので、できればキャンプ場を確保したいところです。

(一応、Googlemapでキャンプ場リストは作ってあります)

では、まずはC19号線に入ります。

ナミブ砂漠の内陸に広がる山岳地帯、昨日も走りましたが、絶景なんですよね〜。

お、スプリングボックが走ってますね。

不思議なことにわざわざ道の真ん中に出てくるんですよね。

もしかしたら私の車から全力で逃げてるのかもと思い、スピードを緩めたら脇に逃げていったので、再び加速したら、また道路に戻ってきました。

不思議な習性です。

(群れる魚なんかは驚かすと逆に驚かした人の周囲に集まってくることがありますが)

しばらくしたら、道路脇に走って行きました。

ナミブナウクルフト公園の境界付近を走っているので、出たり入ったりします。

う〜ん、すばらしい景色!

道路の状態も最高!

こりゃぁ、ウォルビスベイまで楽勝で到着できそうです。

美しいシルエットの山を見つけては車を停めて撮影します。

ドリフトしながら曲がれ!

って意味ではなく、浮き石って意味なんでしょうね。

実際、浮き石の轍の酷い区間が始まりました。

びっくりマークが出ている場所は、写真で見ての通り、一見たいしたことないと思って時速80kmで突っ込んで行くと、酷い目に遭うんですよね。

(ダートの段差って近づかないとわからないんですよ)

その辺はオーストラリアで経験済みなので、ちゃんと減速して段差をやり過ごしました。

さらに洗濯板状態になって道の状態が悪くなってきました。

まぁ、この先もう少し行ったら交差点で、そこから先はウォルビスベイに続く幹線道路ですので道路の状態も良くなることでしょう。

なんで、こんなシルエットの美しい山がぽつんとあるんでしょう?

自然は不思議だらけです。

ソリテア(Solitaire)に到着。(11:45)

ここは街ではなく、ガソリンスタンド(キャラバンパーク)がある交差点です。

ガソリンスタンドの敷地にレストランもあったので、給油ついでに中に入ってみます。(

ガス代3100円強)

レジに立っていた黒人の若い女性従業員に

「ハンバーガーか何か食べるものをテイクアウトしたいんだけど出来ますか?」

と、お願いしてみたところ、キョトンとした顔をされます。

発音が悪かったかと思い、もう一度お願いしてみたところ、やはり通じないところで「テイクアウト」が和製英語だったことに気がつき、

「ハンバーガー、ドライビング、イート!」

と、運転しながら食べるジェスチャーをしてみたら、

「テイクアウェイですね、出来ますよ」

と、カウンターの奥から白い発泡スチロール製のハンバーガー入れを持ってきてくれました。

そこにはすでにどっさりとフライドポテトが入っていたので、後はお好みの具材を伝えて料理してもらうみたいです。

「サーティ」 (375円)

と、値段を言われたときに

「サーティーン?」(165円)

と、聞き返してしまい、彼女は英語の苦手な私のために、マジックで彼女の手の甲に「30」とでかでかと書いてくれたのでした。(申し訳ない)

最初、野菜コーナーにスライスしたトマトが並んでいて美味しそうに見えたので2つほどトングでつまんでケースに入れたのですが、飛んでいたハエを見た瞬

間、去年の食中毒をこのタイミングで思い出してしまい、1つは元に戻し、もう一つは肉を焼く係の人にお願いして、ハンバーグと一緒にトマトも焼いてもらい

ました。

他にもレタスなどの生野菜がいろいろあったのですが(もちろん透明なプラケースで覆われていて、ハエが集りたい放題にはなっていませんが)、それらはすべ

てスルーして、パンズを自分で切ってバターを塗ってピクルスを入れて待機し、注文したハンバーグとトマトが焼けたのをそれに挟んでケースに入れました。

あと、同じ料金のまま、肉やベーコン、そしてもちろん野菜を山盛り増やすことも出来ます。(後から来た白人のおじいさんがそうしてました。さすがに食べま

すね〜)

最後に食パンにバターを塗ってトースターで2枚ほど焼いてからトレイに乗せます。

野菜が足りない気がしたので、別途トマトジュースを注文。

このハンバーガー、なかなか美味しかったです。

(フライドポテトは量多すぎ!)

さて、ここからC14号線に入ります。

に入れば、道の状態が良くなると勝手に思いこんでいたのですが、まったく状態が変わりません。

ウォルビスベイまで200kmの文字が妙なプレッシャーになります。

写真だと伝わらないかもしれませんが、とにかく走り辛い道です。

道は常に洗濯板状態プラス深い轍でグリップが安定せず、しばしば登場する涸れ川跨ぎでは、何回かに1度ぐらいの確率で酷い段差が登場するので、気がつくの

が遅れると、どうしても顎を打つことになってしまいます。

景色を撮影しようと思って、車から降りてファインダーを覗いたら、i20のフロントリップラバーが中央部分が外れてぶら下がっているのを発見しました。

簡単に外れてしまう分、簡単に取り付けはできたのですが、その後も段差を越えるたびに車から降りて確認することになってしまいました。

2回目に外れたときに車の前にしゃがんで取り付けていたところ、後ろから走ってきたKIAのスポルテージ(昨日 渓谷で見かけた小型SUV)が私の横に止ま

り、運転席に乗っていた若い白人のお母さんが助手席の小さな娘さん越しに

「大丈夫?」

と、わざわざ心配して尋ねてくれたので

「大丈夫です」

と、笑顔で答えて頭を下げました。

故障を装った強盗が南アフリカとかではあると聞いていたので、見ず知らずのアジア人のために止まってくれるんだなぁと感心しつつ、外れたパーツを取り付け

なおします。

ちなみに、この奥さんが運転するスポルテージとはこの後、彼女が休憩するときに追い抜かし、私がフロントリップを確認したり写真を撮影するために停まる時

に追い抜かされたりしたので、ほぼ同じペースで走っていたんだと思います。

(そして、この記録を書いていて気が付いたのですが、先ほどのハンバーガーの写真に彼女の車が写ってますね。って、ことは、ハンバーガーを買うところから

見ていたのでしょうか)

その後すぐにGaubパスに入りました。

パスと言っても川跨ぎなので、最初に下って、後から登ります。

パスを越えたら道が良くなるんじゃないかと期待します。

えぇ、この後10kmほど川をたくさん跨ぐんですよね? わかってますとも。。。

ちなみに、写真の通りチャイパッドはとっくの昔に床に転げ落ち、再取り付けは諦めて助手席に転がってます。

2回もフロントリップが外れて懲りたので、涸れ川を跨ぐたびに思いっきり減速して、段差があろうが無かろうが慎重に進み、ガタガタ道を加速しながら登って

行きます。(タイヤがグリップしてないので、加速というほどスピードは上がらないのですが)

いやぁ、80kmペースで走ることを想定して計画を組んでましたが、とても無理です。

ここでウイントフック(ナミビアの首都)から伸びてきた道と合流します。

ウォルビスベイも大きな街ですし、今度こそ道の状態が良くなるのではないかと期待します。

そんな期待をあざ笑うかのように川を跨ぐ悪路が続きます。

気温は31度。窓を開ければ凌げる気温ですが、対向車が多いので開けっ放しに出来ません。

お〜、これは不思議な景色。(ちょっと、写真ではわかりにくいかもしれませんが、水が削り取った深い溝が走ってます)

お〜、これもすごい!!

(立体的に見ないと、ただの線ですね)

遠くの山から何から縞々です。

空も広いしスケールがでかいですね〜。

久しぶりの上下左右クネリ道路です。

お、スワコプムンド地区(エロンゴ州)に入りました。

そして、ついに待望の舗装路が!!

やった〜!! スワコプムンド地区、万歳!

万歳取り消し!

でも、景色は絶景です。

こんな感じで両サイドは縞々の渓谷になってます。

ちなみに、ここ、クイセブパスと言います。

セスリウムにあったクイセブキャニオンのクイセブです。

ここの景色があまりにもすばらしかったので、撮影しようとカメラを助手席から取り出そうとしたら、度重なるカーブであさっての方向にカメラが転がってお

り、減速しつつカメラを手繰り寄せ、撮影をした次の瞬間、思いがけず急なカーブに突っ込みます。

減速していたから余裕で曲がれましたが、いつもの調子で下りながら突入していたら危なかったです。

実際、もし曲がりきれなかったらあそこに落ちるだろうなぁって場所には花束が・・・・

背筋が寒くなりました。

(死亡事故を起こした場所には十字架と花束があります。道端にたまにあります)

クイセブ川です。

セスリウム付近では狭くて涸れた川でしたが、ここでは水を湛えていますし、規模も大きいですね。

ここも、巨大な地層を残した岩壁がすごかったです。(左に車が停まってます)

鉄分でも混ざっているのでしょうか? 土や石が真っ黒です。

クイセブパスを越えた後は、ひたすら地平線道路です。

道の状態は気持ちマシになりました。

さんざんっぱら抜かされて来ましたが、たまには一台追い抜きます。

向こうも最低地上高が低い車ですね。

時速80kmをキープするのが本当に大変です。

今更ながらAVISのスタッフがメールで「そんなに小さな車でナミビアに行くのはお勧めしない」と書いて送ってきたことや、ソーサスフレイのシャトルの運

転手が「そんなに小さな車だとウォルビスベイまで行くのは大変だと思うよ」と言っていたのを思い出します。

たまに「つむじ風」のすごい大きいのが発生していて、一度対向車がすれ違う寸前にふらついたので何かと思ったら、実はつむじ風が道路横断中で、私も思いっ

きり1mぐらい横に流されて焦りました。

こんな風の中、テント張れるんだろうか・・・

地平線が広がる乾燥地帯の道路脇に巨大な岩を発見して立ち寄りました。

ちょうどi20のアンテナを伸ばした方向の岩の窪みの中に人が2人写っているのがわかりますでしょうか?

せっかくなので、私も登ってみます。

そう言えば、この岩山に入る入り口に「VogelfederbergCampsite」って案内が出てましたが、計画を立て始めた当初、テントを張る予定

だったキャンプ場はここでした。

ちなみに、ここに泊まる為にはナミビア環境省から許可証を買う必要があります。(メールで確かめました)

キャンプ場と言っても、トイレとテーブルと机ぐらいしか設備が無い場所です。

当然係員も常駐していません。

先に登っていた若い白人二人組が降りてきたルートを逆に辿り、岩の上によじ登ってみました。

細長い岩なんですね〜。

360度、地平線しか見えない場所にある高台だったので(正確に言うと、背後にもう一つ大きな岩山があります)、そりゃぁ、もう、すばらしい眺めでした。

奥に見えている左右に続く道がC14号線です。

岩のところでトカゲ君が日向ぼっこをしていたので、条件反射で手を伸ばしたら、あっという間に逃げられてしまいました。

ウォルビスベイまで残り30km、ようやく道の状態がフラットになってきました!

ここまでそれなりの量の車とすれ違ったり追い抜かされたりしましたが、わずか3台を除いてすべて四駆でした。(3台の内訳はコンパクト1台、セダン1台、

ワゴン1台(追い抜かした写真を掲載した車))

私も次にナミビアに来るときには絶対に四駆にしようと思いました。

ウォルビスベイ手前、舗装路に突入。

まだナビブ砂漠のエリア内ですが、ここはカラハリ砂漠の赤土が混ざってないからか、ベージュ色の砂なんですね。

海岸線付近まで砂漠が続いている理由が不思議だったのですが、西岸砂漠というメカニズムがあるそうです。

(先日のリフタスフェルト含め)

UAEのルブアルハリ砂漠の景色によく似てますね。

ウォルビスベイの街に入りました。

(写真には写ってませんが)上空を旅客機がスワコプムンドに向かって飛んで行きます。

ここはお金持ちの方が居住されているエリアですね。

人口は4万3千人。立派な街に見えます。

街の南に出ます。

右側に見えているのは海かと思ったら干潟でした。

プジョー206CCが停まっていたので、私もその後ろに停めて海の方を見て

みます。

あ! 居ました! フラミンゴの群れです。(単体のフラミンゴは手前にもちょくちょく居ました)

ウォルビスベイは干潟に多くの野鳥が集まることで有名で、その中でも数万羽は居ると言われているフラミンゴが名物になってます。

プジョー206CCのドライバーさんもフラミンゴの手前に見えますね。

早速超望遠をカメラにセットして砂浜を歩いて行きます。

ありゃりゃぁ〜、半分ぐらい飛び立っちゃいました。

あと、風が強すぎて、ブレないで撮影するなんて無理です。

(この写真は焦点ズレと手振れとピンボケ全部入りです)

飛んでいる姿も綺麗ですね〜

206CCの運転手さんはフラミンゴが半分飛び立ったところで撮影を止め、こちらに歩いてきました。

すれ違いざまに軽く挨拶すると、

「君のカメラ、すごいレンズだね! それなら僕のより良い写真が撮れそうだ」

と、声をかけられ、焦点ズレを起こして手振れピンボケ写真を撮っているとは露知らず、照れ笑いしながら会釈しました。

ちなみにその方が手に持っていたカメラもデジイチで300mmぐらいのレンズが着いていました。(私のは700mm、レンズの長さ50cm以上)

なんとなくピントが合わないことに気が付いてはいたのですが、海水が冷たくて空気が揺らいでいるのだろうと勝手に納得しながら撮影しております。

撮影を終えて車に向かって歩いて行くと、先ほどの206ccの方が、たぶん車の中で待っていたのであろう女性と車の前で話しているのが見えました。

車に戻ると206ccの男性がレンズに興味津々といった感じで話しかけてきたので、天体望遠鏡を流用していることを説明しつつカメラごと渡してファイン

ダーを覗いてもらいました。

えらい感動していましたが、焦点ズレについてどう思ったのかは今となっては謎です。

(まぁ、風が強かったので、まともに安定して見られなかったとは思いますが)

車に乗り込んでチャイパッドで現在地を確認してみると、さらに奥(A地点)に向かう面白そうな道があったので探検してみることにします。

お、真っ白な粉が山になってますね。

立地からして塩の精製所でしょうか?

お! このピンク色は!

これ、たぶん塩分濃度が濃くて、そんな環境を好む藻類やバクテリアの色じゃないでしょうか? (オーストラリア・エスペラン

スのピンクレイクを思い出してました)

JICAの無償支援事業の事前調査レポートに空撮映像が載っていたのです

が、白とピンクの塩田になってますね。

ここにも道路脇の干潟にフラミンゴがちょくちょく居ます。

(本人は数万羽と聞いて期待し居ていたので、ちょっと肩透かし状態ではありますが)

早速撮影。

(超望遠、焦点ズレ)

あ〜、やっぱり塩田地帯ですよ!

こりゃまた、不思議な景色ですね〜。

海側の浅瀬には、いろいろな鳥が群れています。チドリの仲間でしょうか。

これだけの数の鳥がものすごい勢いで地面を突く様は壮観でした。

最初は全部同じ種類に見えていたのですが、望遠レンズで覗いてみると、それぞれ違う種類なんですよね。(こちらもチドリの仲間ですかね)

アカハシコガモ (Anas capensis)

いったい何種類の鳥が集まっているのでしょう?

(2万種だそうです!)

と、景色と野鳥を楽しみながら一直線の道を走っていたところ、突然、舗装が10mほど途切れ、深い砂状態の場所に突っ込みました。

止まるわけにもいかないので、そのまま駆け抜けてから、嫌な予感がして車を降ります。

はぁぁぁぁ、また外れましたよ、フロントリップラバー。

はめ込み口の砂を指で落とし、取り付けなおしです。

後でここを再び走ることを考えるとゲンナリしてしまうのですが、もう少しでゴール(行き止まり)なので、先に進みます。

ゴール地点の砂浜に到着。

四駆の方はさらに奥へと走っていきますが、砂浜と海以外特に何かあるわけでも無いので、私はここで引き返します。

そして、先ほどの砂地帯の手前で車を停め、手で轍を整地します。

10分ぐらい作業したでしょうか、まぁ、こんなもんでいいだろうと納得し、これ以上ゆっくり走ったら埋まるというギリギリのスピードで走り切ります。

で、車から降りて確認。

やはり外れてました。

とほほ。。。

まぁ、先ほどの場所を過ぎれば、行程上しばらく問題ないはずなので、あとはドライブを楽しむとしましょう。

再び塩田地帯を抜けてウォルビスベイの街へ向かいます。

ベーカリーと書かれたスーパーがあったので、立ち寄ってみます。

ところが、肝心のファーストフード売り場に店員さんが居ないので、大声で「すみませ〜ん!」と奥の厨房に向かって呼んで見たのですが、反応がありません。

仕方なしにスーパーのレジに行き、担当者を呼んでもらいました。

カレー(200円)とミートパイ(200円?)、それから、ソーセージ(125円)がいろいろ種類があったので、お勧めを聞いて一つ注文してみました。

そうそう、ここはベーカリーだったので食パンも一斤買っておきました。

もちろん、夜に食べる分のカレーとソーセージは温めてもらいます。

さらにジュースも追加し、レジで800円ほど支払います。

なんでしょう、この街の景色と調和した信号は。

ナミビアの街は信号が目立たないので、ちゃんと見てないと無視してしまいそうです。

さて、今晩どこで宿泊するか決めなければなりません。

予め調べておいたキャンプ場をリストを眺めながらしばらく考え、時間的にはまだ少し余裕があったので、30km先の隣町、スワコプムントまで移動すること

にしました。

B2号線に入り、海岸線を北上します。

Bグレードの道ですから、当然のことながら舗装路です。

しかし、こりゃぁすごい横風です。

砂漠の砂がガンガン舞ってます。

砂が車に当たる音まで聞こえてきます。

町外れの住居エリアです。

(たぶんカラードな方々の住む場所だと思うのですが、南アフリカよりは新しい家が並んでますね)

砂が舞ってるときはライトをつけろってことですね。

サンド!

って、言われなくても分かります。

いや、もしかしたら、砂の吹きだまりが出来るって意味ですかね?

このエリアを走っている四駆はかなりの確率で釣り竿を積んでます。

南アフリカのアレキサンダーベイやポートノロスと並んで釣りのメッカなんですね。

検問してますね。

私はスルーされました。

こんな道ですが、制限速度は100kmです。

舗装されてますしね。

中間地点付近にちょっとしたリゾートエリアが見えてきました。

バギーと併走します。

すごい楽しそうです。

他にも右側に四駆で砂丘にアタックするコースもあるみたいでした。

まぁ、ちょっとした段差や轍でフロントリップラバーがベロンと外れるi20には縁がない世界です。

海岸線を走ってるなぁという爽快な気分になる道路です。

スワコプ川(涸れ川ではなく水を湛えた大河)を渡ります。

ちょうど河口付近に出来た街がスワコプムントなわけですね。

(ドイツ語で「スワコップの河口」だそうです)

写真の通り大都会で、(地球の歩き方によると)ナミビア第二の都市です。人口は4万2千人でウォルビスベイと同規模ですが、真夏の12月と1月は領土行

政、内務(the territorialadministration) が涼しさを求めて首都のウイントフックからこちらに移されるのだとか。(Britannica)

そうそう、スタンダードバンクってこんなイメージですよ!

まずは、明日行く予定の国立公園入場許可を発行する環境省(MET)の管理事務所に向かい、(すでに閉まっていたのですが)事務所の場所と開館時間を確認

し、その後BPのスタンドを発見したのでガソリンを満タンにしておきます。(300km走行 20リットル 1900円)

スタンドの中にカーウォッシュの文字が見えたのでスタッフにお願いしてみると、

「今日は洗車担当のスタッフが帰っちゃったから、明日の朝7時以降に来てよ」

との、ことでした。

たまたま歩いてきた黒人の従業員さんと目が合った瞬間、来るな!、と思ったので、笑顔で親指を立ててみると、バッチリタイミングが同時になり、心が通じた

気分になりました。

さて、ガソリンも入れてもらいましたし、宿探しをしますか。

Google mapをプリントアウトした地図を参考に、一カ所目のキャンプ場に向かいますが、どうもそこには無いようです。

二カ所目も同様。

不安になりつつ、三カ所目の場所に行くと、コテージと受付事務所が見えたので、ひとまず受付事務所に入ります。

ちょうど中国人の若者5人組が受付の女性に何やら注文をつけているところで、その後ろには白人の若者4人グループ(ダブルカップル)が並んでます。

2組ならすぐに順番が回ってくるだろうと思っていたのですが、中国人グループの交渉がえらい長くて、なにやらもめてる様子。(中国人の話し方がそもそもも

めてる様に聞こえるからかもしれませんが)

それにしびれを切らした白人ダブルカップルがいちゃつきモードに突入。

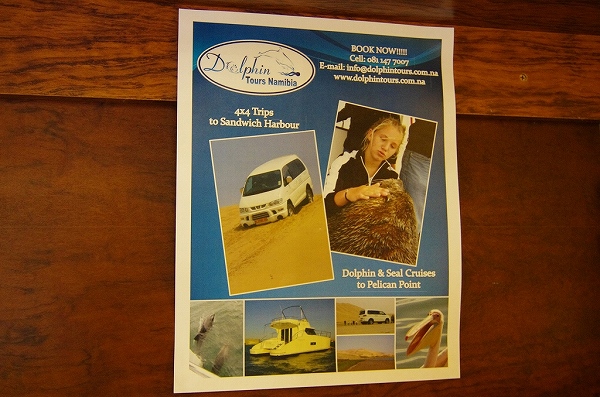

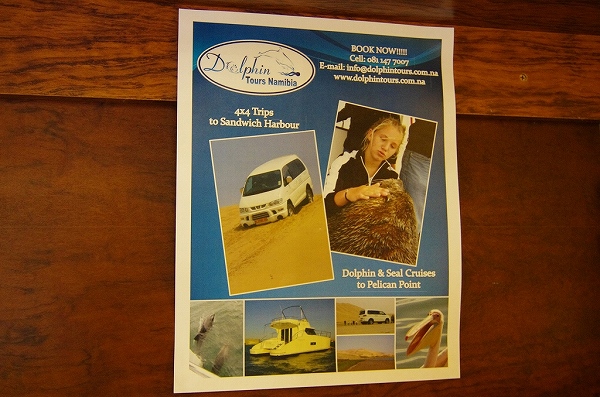

密着密度と密着箇所が多すぎ、とても正視できなかったので、壁に貼られたポスターを見ながら待ちます。

デリカみたいな車高の高い車で砂丘に行くんですね〜。

ようやく中国人グループが会計をはじめたので、眺めていたら、けっこうな額のお金を払っています。(現金で払ってました)

良いランクのコテージに泊まるみたいです。

続く白人ダブルカップルは予約バウチャーを提示してスムーズに受付を済ませ、手続き完了記念に片方のカップルがキスモードに。(どう考えても、このタイミ

ングでキスする必要性は日本人の私には感じられなかったわけですが)

そして、こちらもけっこうな金額を払ってます。(クレジットカードでしたが、電卓で提示された金額が見えちゃいました)

なんか、来るところを間違えた気がしつつ、自分の番になったので、テントを張りたい旨を伝えると、

「あぁ、それなら、ここからしばらくあちらに行った先のキャンプ場ですよ」

との返事。

嫌な予感がしたんですよね〜。

とほほ。。。

言われたとおりに車を走らせると、ちゃんとキャンプ場がありました。

街中(正確には街外れ、スワコプ川近く)のキャンプ場ってどんな感じなんだろうと思っていたのですが、ちゃんと塀に囲まれていて、街をうろつく人に夜中に

襲われるってことは無いみたいです。

受付で料金を確認してみると、テントサイトが囲われてる(電源つき)場所と囲われてない場所(電源無し)で料金が倍ぐらい違っていたので、囲われてない

コースでお願いしました。(それぞれ2000円と900円)

指定された場所に行ったのですが、テントを張っても良いオープンスペースがどこかわからず場内を一周してしまいました。

たぶん、ここだろうという芝生のちょっとしたエリアには誰もテントは張っておらず、子ども達が10人ぐらいでサッカーボールを蹴って遊んでいます。

ここであってるんだよなぁ?と思いつつ、ちょうどそこを通りかかった制服を着た若い黒人スタッフに尋ねてみると、やはりあってたみたいです。(つまり、

オープンスペースを使うのは私一人)

車もオープンスペース脇に停めて良いとのことでしたので、荷物を運ぶのに都合の良さそうな場所に停めて車から降りると、「テントを張るならここがいい

よ!」と言いながらスタッフのお兄さんがジェスチャーで足下を指さします。

トランクからテントを出し、広げながらお兄さんの方へ歩いて行くと、テントを張るのを手伝おうと待ちかまえていたであろうお兄さんが、

「え! そんなにテント小さいの?」

と、目を白黒させています。

わざわざ待機していてくれていたので、一人で余裕で広げられるテントを二人で両端を持って芝生の上に置きます。

「これは登山用のテントなんですよ」

と、解説すると

「へぇ、ナミビアではどの山に登ったの?」

と、至極全うな質問を受け、回答に困ったのでした。

今回の旅では登山はしないけど、普段日本で山を歩くときに使っているという説明で納得してもらえたかどうか。

その後、テントを組み立てながら少しお話しをし、最後に

「僕がちゃんと巡回してるから、ここは安全だよ」

と、言い残して笑顔で去って行きました、

大変感じの良いスタッフさんでした。

テントを張り終えた直後にキャンプ場を取り囲む木々の間に太陽が沈んで行きました。

暗くならないうちにウォルビスベイで購入したカレーとウインナーを頂きます。(というか、写真ではすでにウインナーをかじった後です)

写真の通り、ウインナーは大迫力で、本物の腸詰めなので歯ごたえ十分で美味しかったです。

カレーも日本には無いタイプでかなり美味しかったです。

シャワーを浴びてからテントの中で本日撮った写真を確認して愕然としました。

慌てて超望遠を一から組み立て直し、再調整です。(以後の写真はちゃんとピントが合います)

香港製のプリペイドSIMカードを入れたWiFiルーターを昨日に引き続き試してみたのですが、やはりネット回線は使えませんでした。ナミビアはサービス

エリア外だったようです。

天気予報は確認できませんでしたが、日本で調べた感じだと明日向かうウイントフック方面は、この季節毎日雨が降るみたいなので、きっと明日も雨なのでしょ

う。

いやぁ、しっかし、芝生の地面は気持ちが良いですね〜。

海が近いせいもあって、すごく涼しくて快適です。

周りの家族連れの話し声が少しにぎやかですが、こりゃぁ、熟睡できそうです。

まぁ、毎日熟睡しているのですが。

では、おやすみなさい。

1月3日(月) 7日目

早めに寝たからか3時過ぎに目が覚めます。

夜中には晴れ渡っていた空がどんよりと曇っています。水平方向の視界も悪い感じがするので、曇っていると言うよりは、ガスってるという感じです。

寒流の影響で朝霧が発生したのでしょう。

本日最初の目的地はスワコプムンドから120kmほど海岸線を北上したところにあるケープクロスという場所で、そこでミナミアフリカオットセイのコロニー

を見る計画です。

朝5時15分にキャンプサイトを出発。

さすがにこの時間は街中に人が居ません。

駅に列車が停まっていたので撮影。

列車の旅ってやってみたいのですが、やるんならヨーロッパとかですかね〜。

看板が文字ばかりでえらい地味です。

ナミビアには絵や写真を入れた派手な看板は出しちゃいけないってルールでもあるんですかね?

街中には減速用のバンプがあったり信号が多いので、早朝の交通量でも快適に走れないのですが、C34号線に乗って街を出たら一気に何もなくなりました。

看板が出ていますが、それなりに霧が立ち込めています。

霧の中に対向車のライトが見えたのでロービームに切り替えたのですが、走れども走れどもその車が近づいてきません。

まさか、同じスピードでバックしてるわけじゃあるまいし、、、

と、思って居たのですが、数台とすれ違って確信しました。

ここはどうやらすごい平らなエリアで、数キロ先の対向車のライトが霧の中に見えているみたいです。

対向車(地元の車)も慣れたもんで、すれ違う寸前までロービームに切り替えてくれません。(これがけっこう眩しい)

スワコプムンドから70km、C34号線から少し外れてヘンティスベイ(Henties Bay)の街に立ち寄ります。(6:15)

ガソリンスタンドのキオスクでジュース(ミニッツメイド)を購入。(100円)

小銭が足りなかったので、南アフリカの100ドル紙幣を出すことになってしまい、ナミビアのお金で92.5ドルのお釣りを返されてしまいました。

明日には南アフリカに戻る予定なので、今日のうちになんとしてでもこのお金は使い切らねばなりません。

ヘンティスベイは人口3000人強の小さな街でありながら「釣り」と「オフローダー」の聖地ということで、こちらではちょっとした観光地のはずですが、こ

の時間はちょっと近寄りがたい感じの方が街中をたくさん歩いてらっしゃるので、早々にC34号線に戻ります。

さて、今更ですが散らかった車内の様子を・・・

シガーライター電源を3つ又で分岐し、インバーター(USB端子つき)で100Vに変換しつつ、さらに蛸足配線で分配。

チャイパッド、GPSロガー、携帯電話、デジイチのバッテリー、コンデジのバッテリー(今回はコンデジはほとんど使ってませんが)、ノートパソコンまで、

あらゆるエレクトロニック機器が充電されながら走っていますので、ぼけっと走っただけでも満充電です。

ただし、悪路ではノートPCが床に転がったり、(100円ショップで買ったたこ足が酷すぎて)勝手に配線が外れたりするのでチェックが必用です。

地平線以外何も見えないなんとも寒々しい景色ですが、実際外気温は17度と肌寒いです。

昨日、ウォルビスベイで買ったミートパイを頂きます。

「う、、、うまい!!」

やはり、海外ドライブのお供はミートパイで決まりです。

道は舗装されているかのようにフラットですので、非常に快適に走ることが出来ます。

そう言えば「ソルトでどうのこうの」という注意看板が出てましたが、この辺は塩湖か何かなんでしょうか?

ん? 道路脇に何やらテーブルが並んでます。

へ〜、岩塩の無人販売所です。

無人販売という「信用商売の仕組み」が日本の田舎以外でも成立するということに素直に驚きました。

よく見てみると値段表が置いてあって(右)、「100、50、30」って書いてあるのですが、自分で大中小を判断しろってことなんでしょうか?

岩塩を見ながら、ふと気になり、周囲を散策してみると、、、

実はその辺にいくらでも落ちているのでした。

(売り物サイズの岩塩は少し探さないと無いですが、小サイズならいくらでも落ちてます)

少し舐めてみたら、甘くて美味しい塩でした。

車に戻って来て驚きました。

塩が結晶化してボディに張り付いてます。

本当に塩分だらけの土地なんですね〜。

車のお掃除好きな人がここを走ったらと想像して一人で笑ってました。

ケープクロスの案内看板が登場したのでC34号線を左折します。

が、しかし、「ケープクロスオットセイ保護区」(Cape Cross Seal Reserve)のゲートがまだ開いてません。

(帰国後に写真を見て気が付きましたが、門がオットセイの形になってるんですね)

開門時間は午前8時とのこと。

現在7時ちょうどですから、あと1時間あります。

と、言うわけで、先ほど岩塩が転がっていたところに戻り、散策してみることにしました。

これは岩塩ではなくて、綺麗な石なのですが、なにやら他の生物が張り付いてます。

地衣類の仲間ですかね?

ほとんどの石にへばりついていたので、逆についてない綺麗な石英を探してひとつ拾い、お土産に持って帰ることにしました。

あと、写真のものではないですが、小サイズの岩塩を一つ拾い、ビニールに包んでカバンに入れました。(実家のお土産にしたのですが、アフリカの地面に落ち

ていたというのがイメージ悪かったのか、あまり有り難がられませんでした)

まだ時間があるので、さらに北上してみます。

数十キロおきに登場する釣りポイントの案内看板。

しかし、「4×4」と表示が出ているので、迂闊に近づけません。

壊れた看板に草食動物の頭蓋骨。

必要以上に不気味です。

ようやく、セダンでも大丈夫そうなビーチを発見。

(写真はゴミは持ち帰れの看板に、公衆トイレ。そして、なぜか十字架・・・)

南大西洋だという事以外は、いたって普通の砂浜です。

写真の通り別段美しいってわけでもないので、長い投げ竿でも持ってこないと楽しめなさそうですね。

そんなことをしているうちに、ちょうど良い時間になったので、ケープクロスに引き返します。

今回の旅でアフリカ大陸のもっとも北に来たのはこのビーチということになりました。日程的にも場所的にもこの旅の本当の折り返し地点です。

先ほどのゲートはちゃんと開いていたので中に入り、公園管理事務所に顔を出します。

事務所の前に車を停めると、奥の建物から黒人のお姉さんが眠そうな顔で歩いてきました。

手になにやら持っていて、よく見たらそれはプラスチック製のお椀で、こちらに歩きながらスプーンですくってお粥か何かを食べつつ歩いてくるのでした。どう

やら朝食の最中だったようです。

オフィスの中で入園手続きを済ませて50ドル(650円)支払い、オットセイは3kmほど先に居るとのことでしたので、早速向かいます。

海沿いの道を走って行きます。

晴れていたら絶景だったかもしれませんね。

ケープクロスが見えてきました。

ポルトガルの探検家、ディオゴ・カン が1486年に残した石碑のレプリカです。

駐車場に到着しました。

100mほど先にオットセイ達がいて、スターウォーズのチューバッカのような鳴き声がたくさん聞こえてきます。

駐車場脇に居たので人馴れしているのかと思いきや、ちょっと近づいただけで全速力で逃げていきました。

(逃げていくシーンが見られるのは、その日最初に到着した人の特権かもしれません。なんせ数が多いので壮観ですよ〜)

遊歩道が付いているので、それに沿って歩いて行きます。

そして、遊歩道の先の砂浜がだんだん見えてきました。

お!

おおお!

おおおおおおお!

こりゃぁ、すごい!!

繁殖期の11月、12月にはその数が20万頭を越えるとのことですが、本当に視界いっぱいのミナミアフリカオットセイ(Arctocephalus pusillus)

のコロニーです。

これだけ居ると、鳴き声も相当なもんで、かなりの音量になります。

臭いが酷いと聞いて身構えていたのですが、この日は水族館レベルの匂いしか漂ってきませんでした。

ずーっと先の方の黒っぽく見えている場所を超望遠レンズで覗いてみます。

やはり、オットセイの塊でした。

焦点がちゃんと合った超望遠レンズで撮影。

海の中は食事中のオットセイでいっぱい。

海辺には親の帰りを待つ子ども達で溢れかえってます。

オス同士の縄張り争いは迫力があります。

オス一頭につき、メス7〜70頭ほどのハーレムを築くのだとか。

1月頭はちょうど出産シーズン直後で、かわいらしい子どもがたくさん見られます。

こうやって、母親のおっぱいを幸せそうに吸っている子どもも居れば、、、

生き延びれなかった子ども達の亡骸も大量に転がっています。

生後一週間の生存率が80%、乳児期の生存率は70%。

遊歩道の下は見るからに弱った子ども達で満杯です。

下に隠れるのは鳥やジャッカルに襲われないよう、せめてもの抵抗なのでしょうか?

遊歩道を歩いていると、たまに下から鰭で「コツン」と叩く振動が伝わってくるので、下に子ども達が居るのだと意識させられます。

レストコーナーもごらんの通り。(半分ぐらいはまだ生きてます)

とてもここで休む気にはなりません。

オットセイ以外の動物の足跡もちらほら。

セグロジャッカルやブラウンハイエナが捕食に来るということで、そちらも見てみたかったのですが、残念ながら会えませんでした。

とまぁ、1時間近くオットセイの行動や生き様を興味深く眺めておりました。

かつて、鳥の糞が乾いて出来た石を燃料として利用するために、この辺で採掘していたらしいのですが、それ関係の石碑でしょうか。

一応、ケープクロスの名前の由来となった十字架のレプリカも見ておきました。

この辺は世界史に詳しくないと、感動は沸いてこないのでしょう。(ですので、私は見ただけです)

私の後に来たヨーロピアンの若者グループなんかは、ここで10分ぐらい時間を過ごし、オットセイの方は5分も見ないうちに帰って行きましたし。

さて、再びスワコプムンドに戻ります。

つづく (←クリックで次に進みます)