黒部 下の廊下

数年前からどうしても行きたかった、黒部川、下の廊下へ行ってきました。

数年前からどうしても行きたかった、黒部川、下の廊下へ行ってきました。前ふり(興味のない方は読み飛ばしてください)

本当は普通の土日を利用して行きたかったのですが、あまりの混雑で小屋から遠回しに断られたり、狙っていた日に晴天が見込めなかったり、他の用事が入ったりで、今年も行けない公算が高かったです。

下の廊下の残雪が無くなり一般人に解放されるのが9月下旬。そして小屋が営業を停止するのが10月末。すなわち、途中の残雪地帯を自力で越える根性が無いのであれば、小屋泊まり込で通過するチャンスは1年にたったの約1ヶ月しかありません。それに紅葉が重なる10月中旬あたりからは、どうしても人が集中的に押し寄せてしまうのです。

ちなみに豪雪だった去年は開通することなくシーズンを終えてしまいました。

休日出勤の代休と有休を1日組み合わせて10月末の平日に行ってしまおうと決心したのが先週のことです。天気予報と予想天気図を睨みながら、安定した移動性高気圧の通過が期待される10月31日、11月1日に決定しました。10月末で小屋が閉まるらしいので、小屋に電話を入れて予約を取ります。

そして、前回書いたとおり、突然台風が発生し、天気予報がかなり変わってしまいました。

本当はブルートレインで早朝に富山入りし、富山側から遡上する予定でしたが、木曜日はどう考えても前線の通過が避けられない様子。悪路が予想される上流側を晴天の水曜日に通過するために、大町から黒部ダムに先に入らなければならなくなってしまいました。

じゃぁ、夜行列車で大町まで行くかと調べると、なんと夜行列車の営業期間が終わっているではないですか。

夜行バスも同様・・・

というわけで、大町の民宿にあわてて予約を入れ、火曜日の夜、仕事が終わると同時にロードスターで出発し、夜11時に大町入りしたのでした。

民宿のおじさんは優しい人で、宿代の端数5円を「おつりはいらないです」とこちらから申し出たのに対し、「いいよ、5円負けてあげる」と安くしてくれました。

宿泊者はたぶん私一人。到着までお風呂を沸かして待っていてくれたらしく、入るよう勧めてくれたので、お風呂に浸かり、気分良く寝ました。明日は集中力満タンで山に入れそうです。

水曜日

翌朝6時、民宿そばのバス停から扇沢行きのバスに乗り込みます。

バスにはすでにおばちゃん3人が乗り込んでいました。格好からして観光客のようです。

私が乗り込むとおばちゃんたちが

「これ、ワンマンバス?」

と運転手に質問していました。運転手がそれに答える前に

「ありゃ、うちらが乗るバスと乗り間違えちゃった」

「どうする? 戻るしかないわね」

と何やら騒ぎ始めます。

さらに

「歩いて戻るのは無理よねぇ」(歩いて15分ぐらいのところです)

「私たちのバス、もう出ちゃったかしら」

「運転手さん、大町駅まで戻ってもらえます?」

「すみませんねぇ、駅まで戻ってもらっちゃって」

と勝手に不吉な話を進めます。

そして運転手さんが最終決断を出します。

「申し訳ありません、バスは引き返すことはできません」

おばちゃん軍団食い下がります。

「じゃぁ、私たちはどうしたらいいんですか?」(すごい質問)

「タクシーでも拾ってください」

と運転手さんはあくまで穏やかに諭します

結局おばちゃんたちは諦めたのか、ブツブツ言いながらバスから降りていきました。

ふぅ〜、どうなるかと思いました。しかし、団体バスと路線バスを間違えるもんでしょうか?

というわけで、私一人、貸し切り状態のバスです。

後ろから陽が昇り、北アルプスの山々を黄色く照らしています。途中の紅葉がすばらしく綺麗です。キツネが横切り猿が飛び出す道をバスはのんびり走って行きます。

扇沢に到着し、お金を払おうとすると、なんと10円足りません。おもわず

「あと10円か・・・」

と独り言を言うと、

「いいよ、10円足りなくても」

と運転手さんが優しいことを言ってくれます。民宿のおじさんといい、運転手さんといい、みんな優しい人ばかりです。

さらに扇沢のお土産やさんのお兄さんに「観光ガイド無いですか?」と尋ねると、方々を探して観光案内所を紹介してくれました。大町の人達、親切すぎ!

そして、「先ほどクマを轢きそうになった」と話してくれました。獣道と扇沢への道路が交差しているらしく、年数回同じ場所、同じ時間に出くわすようです。

教えてもらったとおりに観光案内所でガイドを入手。

いよいよ立山黒部アルペンルートに入ります。

前泊組や乗用車組が加わり、乗客数は15名ぐらいになります。ただ、登山者は私含めて3人ぐらい。

どうやら人気の少ない秘境気分が楽しめそうです。

電気で動くトローリーバスに乗り込みます。

有名な黒部ダム建設工事で困難を極めた破砕地帯を通過するトンネルを通って(青いところが破砕地帯を表示する灯りです)黒部ダムに入ります。時間にして15分。あっという間です。黒部ダム駅はトンネルの中にあり、ここで登山組と観光客に別れます。

私は当然のように登山道に入りますが、どうもこのまま行くと黒部ダムを見ないまま道を進んでしまいそうな雰囲気だったので、3分ぐらい下ったところで思い返し、荷物を置いて、黒部ダム駅に戻ります。

駅からさらに300段の階段を上がり展望台に立ちます。

黒部ダムです。北アルプスの山々は雪で真っ白になってます。

売店でアイスを買い(ここまで駆け登ってきたので、すっかり暖まってます)頬張ります。

カメラ撮影のお兄さんが声をかけてきます。

「これから立山に抜けるんですか?」

「いえ、阿曽原(本日の宿泊小屋のある場所)に抜けます」

「へぇ、下の廊下を行くんですか?」

「そうです」

「どのくらいの時間がかかるもんなんですか?」

「8時間ぐらいですかね」

「ちょうど勤務時間と一緒ですね(笑)」

なんつ〜例えだ。せっかく非現実世界に来たのに、すっかり台無しです(笑)

一応これから歩く「下の廊下」、旧日電歩道について簡単に解説しておきます。

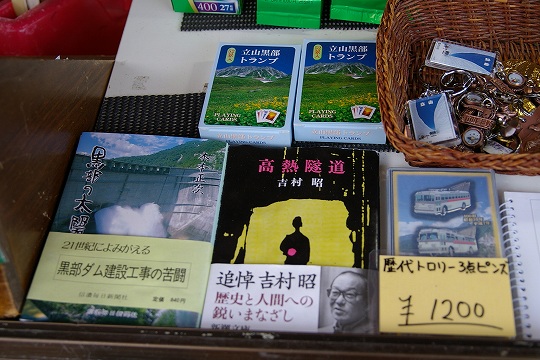

もともとは地元の人も入らなかった黒部の奥部。戦争へと突入する前の昭和初期に黒部第三発電所の建設に伴って作業用の道として作られた道です。その辺は「高熱隧道」という小説に詳細が書かれているので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

私は基礎知識として読んでおこうと思ってアマゾンで購入し、読んで激しく後悔しました。

なんせ黒部ダム建設工事の殉職者が171名と言われていますが、こちらはその倍近い数がお亡くなりになられてます。戦争による電力の必要性がなければ、とっくに工事はストップしていたことでしょう。なんか、恐ろしく危険な道であることと、死者に足をひっぱられたらどうしよう(信じてませんが)という妙なプレッシャーを感じてしまいます。

さて、前ふりはこのぐらいにして、下の廊下に足を踏み入れます。

まずは急坂を下ってダムの下へ出ます。

その後しばらくは河原の道をのんびりと行きます。1時間ぐらい歩いて北アルプス奥地へ進む道と分かれると、いよいよ日電歩道に突入します。

ちょうどここでダムに戻ったせいで15分ほど先行されていた白髪のおじいさんに追いついたのでここから先は、おじいさんの後を歩かせてもらいます。というのも、人物と一緒に撮影しないとその大きさがまったく伝わらないからです。おじいさんが休憩したり撮影したりしているときは私も数十メートル後ろで足を止めながらのんびり行きます。

ここからしばらくの写真はおじいさんがどこかに写ってますので探してくださいね。

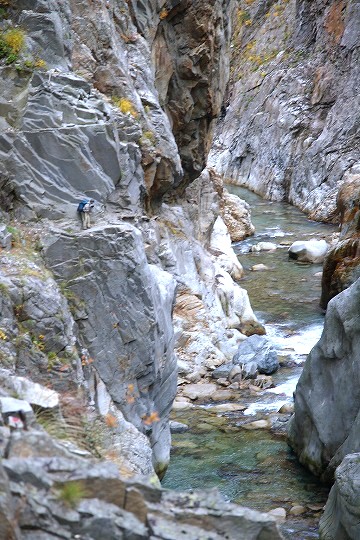

だんだん切り立った場所を歩くようになります。(川にせまった崖や急斜面のことを方言で「へつり」と呼ぶそうです。おじいさん中央付近に写ってます)

しまいには川原の巨大な岩をコの字にくり抜いた道が続いています。これが水平に延々と続くことから水平歩道と呼ばれています。(やはり写っています)

しかし、歩道なんて生易しいものではなく、道幅30cmも無い場所もあります。落ちたら冷たい黒部川直行です。写真だとわかりにくいかもしれませんが、これも道です。

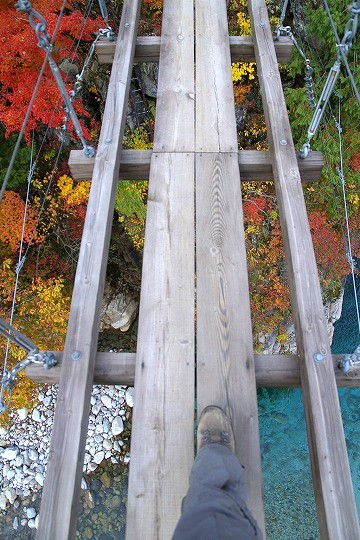

幸い針金が渡してあってつかめるようになっているのと、危ない場所には木の橋がかけられているので、これなら小学生でも歩ける難易度です。

あ、一か所だけワイヤーが伸びているところがあって、ワイヤーをつかんでいたら、谷側に体が傾き、あわてて岩にしがみつき直した場所が一か所だけありました。あそこは焦った。

怖がってペースが落ちさえしなければ、別段危険は無いでしょう。

小屋までの距離が18kmぐらいあるので、トローリーバスの始発到着時間出発だと、秋のこの季節、とっとと行かないと日没に間に合わなくなります。コースタイムは7時間強、私の場合だと、撮影しながらでちょうどコースタイムなので黒部ダムを8時に出発して15時すぎには到着する目算です。

今来た道を振り返ります。右側が水平歩道です。

完全に橋が崩落しているところは、こんな立派なハシゴがかかって高巻きで迂回します。

とにかくこれでもか!と言わんばかりに道が整備されています。秘境気分を楽しみたかった私としては、安心すると同時にちょいと寂しくも感じます。(おかげさまでペースを落とすこともなく、撮影に専念して歩けましたけど)

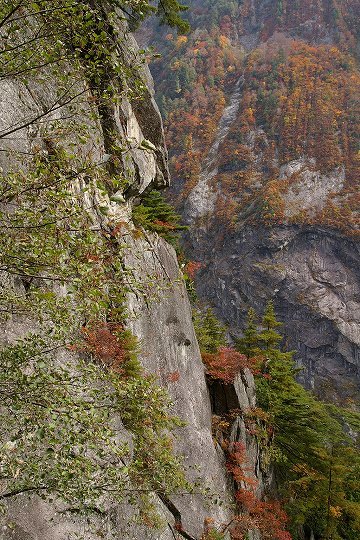

安心とは言え、道は徐々に険しさを増して行きます。あまりのスケールのでかさに圧倒されっぱなしです。

せっかくの晴天ですが、あまりに谷が深すぎて日が入りません。それがまた雰囲気満点なのです。(おじいさん写ってます)

ちょうど中間地点あたりで小屋から上がってきたおじさん一人とすれ違いました。

しばらく行くと黒い物体が道脇に転がっています。

誰がどう見てもクマです。横たわって寝ているみたいです。

ただ、動く様子がありません。

おそるおそる近づくと、なんとクマの死体でした。どうやら谷を転げ落ちて、ここで死んだようです。つつくカラスも居ないので、綺麗に死体が残ってました。(ついさっき落ちてきたのかもしれません)

青森で(生きている)小熊を見たのに引き続き、今年で2回目です。

白竜峡と呼ばれる場所です。名前からしてかっこ良すぎます。(写ってます)

谷が太陽と垂直方向にカーブし、光が入りこんできました。(やはり写ってます)

見事な紅葉の中をひたすら歩いて行きます。

いやぁ、すばらしい!

(写ってますよ)

この丸太を渡って行くのですが、どう考えても濡れそうです。

そして、実際に豪快に濡れました。

突然陰鬱な谷へと入り込みます。十字峡です。こことはちょっと別の場所に黒部川含め3本の川が流れ込んで、十字を形作っています。この写真は吊り橋から撮影しています。

写真を撮影していると、すぐ脇をリスが駆け抜けて行きました。

ここにもう一人先行した登山者が写真を撮影していて、今日はここから黒部ダムへ戻るとのこと。

というわけで、今日下の廊下を歩いているのは私とおじいさんと途中すれ違ったおじさん、引き返すおじさんの合計4人だけのようです。

平日万歳。

少し行くと、景色の良いところでおじいさんが弁当を広げようとしていました。

そのおじいさんにカメラを渡し、少し先行して後ろ姿を記念に撮ってもらいます。

旅の記念です。

足元を流れる黒部川(と言っても50mは下ですが)が本当に美しいです。

私も景色のよいところで昨日購入しておいたコンビニ弁当を広げ、ぱくつきます。

弁当を(けっこう早弁ぎみに食べたのですが)、ちょうど片付けているタイミングでおじいさんに抜き返されました。これで、まだ人物入りで写真が撮れます。

引き続き水平歩道を行きます。道は水平、川はどんどん下へと下がっていくので、相対的に標高差がついてきます。この時点で、川は100m下といったところでしょうか。(写ってます)

S字峡です。下の廊下の紹介でよく写されている場所です。

水平歩道はまだまだ続きます。(写ってます)

ついつい下を見下ろしながら歩いてしまいます。(あんまり下を見ているとけっこう怖いんですけどね)

岩にへばり付いて生えている木々もちゃんと紅葉してます

時間帯をあわせてこればここにも日がさしていたと思われるのですが、今回は初めてのトライですし、そもそも日が低いのでしょうがないですね。

まぁ、何にしてもきれいです。

しばらく行くと山奥に似つかわしく無い巨大構造物が見えてきます。送電線の出口のようです。

黒部第四発電所。いわゆるクロヨンがこの山の中にすっぽりと入っているのです。

(山の地下に東京ドーム一個分の空洞をくり抜いて発電所が入っているとか)

関西電力のお世話になっている人は、もしかしたらここで発電した電力を利用しているのかもしれませんね。

この辺で水平歩道はいったん終わり(ダム下から約16km)、川の側まで一気に駆け降ります。

駆け降りたところに橋が架かっており、それを渡って行きます。(写ってます)

ちょうど人間一人分しか足場が無いので、こんな橋でもスリル満点です。(大胆に渡ったら、大胆に揺れて焦りました(笑))

黒四建設当時の遺物でしょうか?

黒部第三発電所に水を引き込むために建設された仙人ダムを越えて行きます。(高熱隧道の舞台です。隧道の大きさを基準にしてもらうと、パイプのスケールがつかめるかと思います)

ダムを渡ったところで登山道が突然無くなります。

なんか間違えたかと思いましたが、寸前まで案内看板があったので間違えようがありません。

よく見てみると、登山者は建物の中へと入るように指示が出ています。こんなの初めての経験です。

ドアを開けて中へ入ると通路になっていました。温度と湿度が高くすぐにメガネとカメラが曇ります。

奥へ奥へと進みます。

途中で現場作業用の軌道トンネルをまたぎます。(仙人ダムの写真の茶色いパイプの上の通路です)

すると一気に温度と湿度が上がり、呼吸すら困難な状態になります。これが本当の高熱隧道です。

といっても、仙人ダム側の入り口は小説では「まだましな入り口」として表現されており、だいぶん奥に進まなければその壮絶な温度は体験できないはず。

入り口ですらこれなのですから、奥はとんでもないことになっているのでしょう。(軌道ではなくかつての作業隧道は岩盤温度マックス165度だったとか)

さらに奥へ進むとなにやら鉄格子があり、登山道は外へと続いているようです。

案内看板を読みます。

「クマが侵入するので出た後は扉を閉めてください」

オッケー、クマの待つ外界へレッツゴー!

どうやら通路の先は作業員の寮へとつながっているようです。餌を求めてやってくるクマの侵入がたびたびあったのでしょう。

さて、ここまで来るともう一山です。

文字通り一山、数百メートル登り

峠の(崩れ落ちそうな)隧道を通って今度は下りに入ります。

途中で先行してもらっていたおじいさんをおい抜きました。(もう写真は必要ないですからね)

下ってゆくと突然目の前に阿曽原(あぞはら)小屋が登場します。

黒部ダムを出発してから7.5時間で到着しました。

良い感じに疲れました。

受付をすませ、すぐに温泉に向かいます。

ここら一帯は高熱隧道があることから分かるとおり、温泉地帯です。山小屋にしては珍しく温泉付きなのです。(目的の一つでした)

んが、残念ながら温泉改修中。

沢の水を沸かした露天風呂が代わりに設置されていました。(わざわざこれを拵えたところに小屋の主の良心を感じます)

一人でのんびり紅葉の谷を楽しみながらお湯につかります。

風呂から上がり小屋を見上げると、なんともすごいところに建っていることがわかります。

ここら一帯はすごい雪崩の発生地域のため、このプレハブの小屋は冬季は解体されるのだそうです。

ちょうど夕飯の準備をしていました。

しばらくすると厨房から奥さんの叫び声が突如鳴り響きます。

「ぎゃぁぁぁ、かめちゃん踏んだぁぁぁぁ」

どうやらかめむし。さんを踏みつけてしまったようです。

「くっさぁぁぁぁぁぁぁい!!」

どうやら厨房は阿鼻叫喚の様子。

まぁ、我々の居るところまで匂ってくるわけではないので、厨房の会話に耳を傾けつつ、持ってきた小説を読んで時間をつぶします。

そのかめむし。さんを踏みつけてしまった奥さんの料理がこちら。

大変おいしゅうございました。

食事の後は仲良く布団をひき、食堂でそのまま寝ます。(宿泊用の小屋の使用はもう停止したとのこと)

写真に写っているとおり、お客さんは8名だけです。(黒部ダムから私含めて2名、連泊1名、欅平から上がってきたグループ5名)

暖房が無いのでプレハブ内の温度がどんどん下がります。ここまで来るのにTシャツ一枚で過ごせたのが嘘のような寒さです。

正確には暖かい方がおかしく、10月末は例年ならもっと寒いのだとか。

消灯前に小屋を抜け出し、懐中電灯片手に風呂まで降りて行ってみました。

明日は曇り後雨という天気予報でまったく期待していませんでしたが、満天の星空&天の川です。

流れ星を数えながら極楽入浴をしました。これだから山奥の温泉はたまりません。(天の川入浴をしたのは人生で二度目です)

小屋に戻り暖まった体のまま布団に潜り込み、速攻で寝ました(21:00)

木曜日

目が覚めたので時計を見たらまだ4時でした。

うつらうつらしながら5時半まで布団の中で時間を過ごしてから起床します。

昨日前を歩いてもらったおじいさんは朝食は食べないとのことで、6時前に出発して行きました。

私は6時から朝食をいただきます。

小屋の主にお礼を言い(我々が去った後は小屋の後片付けなのだそうです)、6時30分に小屋を出発。

他の団体さん達は出発の準備すらしてないので、天気が崩れるというのにのんびりするみたいです。

昨日は気付かなかったのですが、テン場の脇に高熱隧道への入り口がありました。(小説読んでない方はちんぷんかんぷんだと思いますが、小説の舞台になった場所と思われます)

入り口付近はそれほど暑くなかったです。

少し歩いて小屋を振り返ります。どう見てもすごいところに建ってます。

本日の歩行距離、約12km。時間にして5時間弱。欅平初の列車の時刻が11:46なので十分に間に合います。

紅葉の中をまずは水平歩道の高さまで200mほど登って行きます。

途中で雨が降り始めたのですが、すぐに止みそうな空模様だったので、折り畳み傘で凌ぎます。

案の定水平歩道まで上がってきたところで雨は止みました。

にしてもすごい紅葉です。

視界一杯オレンジです。(折尾谷)

水平歩道が細く伸びているのがわかるでしょうか。ここからスケールを逆算してもらえれば、どれだけすごい規模の山肌か分かると思います。(水平歩道は人が立てる高さがあります。この写真は28mm 4枚合成のパノラマ写真です。4枚の露出が合っているのはAEロック機能を生まれて初めて使ったからです)

私はここであまりのすごさに息を飲み、1分間ぐらい放心してしまいました。そのぐらいの衝撃でした。

折尾谷の滝です。もし、これが車で行けるところにあったら、カメラの砲列が並ぶのでしょうが、本日はこの辺に私一人しか居ません。

水平歩道自体はあいかわらずの細さと高さで続いています。ただ、道は安定しているのでそれほどの恐怖はありません。

折尾谷は砂防ダムの中を抜けるようです。こんなの始めてみました。(人生初ばっかりです)

とにかくオレンジ(すみません、こんなコメントで)

空もいつのまにか晴れ渡ります。(いいかんじに天気予報が外れました)

晴れるとコントラストがより強く際立ってきます。

本日のハイライト、「大太鼓」と呼ばれるへつりに突入します。

ここの高度感はなかなかで、足を踏み外せば300m下まで一気に落下です。道幅は50cmから1m。

高熱隧道によると、当時負荷(ボッカ)さんや作業員が何人もこの水平歩道から落ちたとか・・・

川を挟んで向かい側には釣鐘山の岩肌が大迫力でそびえ立っています。(パノラマ2枚合成)

志合谷です。なんか気のせいか水平歩道が切れているような・・・・

振り返ったら絶景だったので1枚撮影。(正確に言うと、私の絶景メーターは昨日から降り切れっぱなしで、すでにこの時点で400枚近く撮影させられています。間引きに間引いて皆さんに紹介しております)

志合谷に近づいてわかりました。谷の脇から小さな隧道に入ることになっています。看板には「懐中電灯必携」の文字が。

懐中電灯をザックから取り出しいざ出陣。

んげ、真っ暗だよ、狭いよ、懐中電灯暗いよ(←これは私の持っていたやつが単に電池切れかけだっただけ)

水が滴る曲がりくねって真っ暗な狭いトンネルを頭をぶつけないようにかがみながら、100m以上進んで行きます。

閉所恐怖症の方には厳しい道だと思います。肝試し好きにはたまらない隧道でしょう。(高熱隧道の後半のハイライトはこの志合谷から釣鐘山にかけて起こった事故です)

ようやくトンネルから出て一息。

その後もひたすらオレンジの世界と

高い崖の中をひたすら歩いて行きます。

向かいの壁も絶景

足元も絶景

どこまでも水平歩道は絶景

ひたすら絶景が続きます

ここで時間を確認。

あれ? なんか時間に余裕が無いぞ・・・

もしかして撮影に夢中になりすぎてゆっくり歩きすぎたか?

地図を見ながら残りの時間を確認します。

欅平で温泉に浸かるどころか、電車の時間に間に合うかどうかの残り時間。これはやばい!

大急ぎで歩き始めます。

って、全然急げません! (小説の中で一人目が転落したあたりです)

相変わらずの高さの道が続いていて、なかなかペースを上げられません。

それでも道が少しでも良いところは、ガンガン早歩きで進みます。

ようやく下の方に人工物が見えてきました。列車の汽笛も聞こえてきます。

なんだかよくわからない案内看板とともに二股が現れました。

地図を確認すると右の道であってるっぽいので、そちらに下り始めます。

(自称)カモシカ並みのスピードで駆け降ります。残り30分の看板がありますが倍のペースで行けば15分。これなら20分ほど温泉に浸かる時間を取れそうです。

何〜〜〜!!!! 行き止まり!!!

頭の中が真っ白になります。

今、駆け降りてきた道を先ほどの分岐まで戻って、、、えーっと、電車に間に合うのか?

とにかく考えるより先に駆け登りはじめたのですが、なんとなくひっかかるものがあって再び写真の地点まで戻ります。

落ち着いてよく見ると、下をくぐれるみたいです。(なんだよ、驚かすなよ・・・)

再び駆け降りていきます。

登山道の入り口にもやはり柵があって、その下をくぐらないと通れなかったので、もしかしたら通行止めの道を駆け降りてきたのかもしれません。(ドンマイ!)

というわけで、列車発車の25分前に欅平に到着しました。最後のダッシュが効きました。

切符だけ購入してから、温泉へ駆け降ります。

時間がないのに貸し切り風呂。慌てて入ってすぐに出るのももったいないけど、体を洗わせてもらい、汗を流します。

かいた汗の8割は最後の「温泉間に合わせるダッシュ」のせいだという事は考えないことにします。

ザックから新しいTシャツを取り出し、袖を通します。なんとも快感な瞬間です。

ちょうど雨が降り始めました。ナイスタイミング!

駅に戻り、いよいよロードスターを回収に信濃大町を目指します。

おぉぉぉ、なんかかわいい電車が登場したぞ! (運転手のサイズに注目)

日電工事時代に使われていた軌道を利用したトロッコ電車です。

良い感じにオープンエアです。

ってか、これどうやって乗るんだ?

無理矢理チェーンをまたごうとして豪快に頭をぶつけたところで駅係員が飛んで来て、鎖を外してくれました。(ドンマイ!)

では、出発進行! (ロードスターとは逆の日本海方向)

今までは水平歩道で300m上から見下ろしていましたが、車窓から(って窓なんか無いんですけど)だと数百メートルの段階絶壁を見上げる感じになります。ほとんどの人は行きに写真を撮りまくったのか、熱心にファインダーを覗いているのは私だけです。

トンネルやら鉄橋やらをジグザグに越えながらトロッコ電車は(自転車ぐらいのスピードで)進んで行きます。

観光用の列車なので15分ぐらいで宇奈月に付くかと思ったら、なんと軽く80分近くかかるとのこと。

横からは雨が降り込んで来るし、風は冷たいし、温泉に入ったのがすっかりチャラです。

すっかり体が冷えきって、良い感じに服が濡れたところで宇奈月温泉に到着。

腹がペコペコなので、魚屋さんでマスの寿司を購入します。

そして、携帯で残りの行程を検索。

次は富山地方鉄道です。今度こそ最新鋭の電車に乗るとです。

来ました! 最新鋭!

ワンマンっすか!

ちなみにすれ違った列車でもっと古そうなのがあったので、これは最新鋭だと思われます。

何でもいいや、出発進行! (やはり日本海方向)

今にも朽ち落ちそうな駅を眺めながら、マスの寿司をぱくつきます。(これはおいしい!)

この電車にゆられる事1時間、日本海の魚津に到着。

今度こそ最新鋭の列車に乗るとです。

来たぁ、最新鋭、特急はくたか! (すっげぇ引きつけて写したつもりが、全然遠いショットでショック)

日本海を優雅に眺めますが、携帯電話の検索結果に従い、1区間、糸魚川で下ろされます。

糸魚川から、大糸線に乗ります。

大糸線、ワンマンです。一両編成です。

そんじょそこらのテッチャンには絶対に写せない構図で激写!

すると、突然

「後ろの虹と一緒に撮りたいんですよね〜」

とリュックサックを背負った、青年に声をかけられます。たしかに私もリュック背負って一眼レフ構えて大糸線の汽車を撮影しているので、どこからどう見ても趣味仲間です。

「それなら反対側のホームにまわったほうがいいんじゃないですか?」

と答えると

「その構図でもう撮影はしました。でも、虹が綺麗に写らないんですよ」

との返事。

とりあえず、モハとかキハとかのマニアックな話になったら絶対に付いていけないので、笑顔で会釈してその場を汽車に乗り込みます。

(ちなみに小学生低学年まで、私のなりたかった職業は電車の運転手なので、電車についてまったく無知ってわけでも無いです。今でもブルートレインに乗ってみたいですし)

数人のテッチャンと地元の学生、そして私を乗せた汽車はのんびりと信濃大町を目指します。

走ること1時間。

南小谷で下ろされます。

南小谷から今度こそ最新鋭の電車(電化されてますね)に乗り換え、さらに1時間ゆられて信濃大町に到着しました。

(17:10) 実に5時間強の列車の旅でした。

車の置いてある民宿までは歩いて15分。

民宿に到着すると、おじさんが「お茶でも飲んでいきなさい」と声をかけてくれたので、遠慮なくあがらせてもらい、コーヒーとチョコレートをごちそうになりながら、私が山で見てきた景色と、おじさんの信濃大町昔話をしてから、東京に向かって走り始めました。

おじさんはちゃんと外まで出てきて見送ってくれました。

平日の中央高速は、1mたりとも渋滞せずに快適に帰ってこれました。

行きは環状7号線、帰りは環状8号線を利用したのですが、環状8号線の方が7号に比べてガソリンがすっげ〜高いって感心していたら、私が山に入っている間にすっごい値上げしてたんですね。

以上です。