経緯と準備

今から6年前、登山を始めて間もない頃、南アルプスについてネットで調べていたときに目に飛び込んできた「全山縦走」の四文字。

そのホームページに挙げられていた記録によると、1回目は途中敗退、翌年の2回目のチャレンジでようやく成し遂げていたことに感動し、「いつかは自分も」と、思いだけは募っていました。

その方は甲斐駒から光(てかり)岳までを9日間ぐらいかけて歩かれていたのですが、なかなかお盆時期に予備日含めて10日連続の休みを取ることが出来ず、北アルプスの5日コースで満足する夏が続いていました。

この全山縦走コースを新鮮な気持ちで迎えるために、南アルプスにはなるべく行かないようにして楽しみにとっておいたのでした。

(例外は去年ついつい登ってしまった白根三山(こちらは甲斐駒から光までの主尾根から外れています)と聖(ひじり)から易老岳だけです)

さて、今年のお盆は節電シフトの関係で有休を1日ほど加えると12連休になることが判明しました。

行くなら今年しかない! と、思い立ち計画を立て始めたのですが、ちょうどsutako号(後の銀紙号)の引き渡しから始まった整備を感情に任せてついつい優先させてしまったこともあり、計画準備が思うように進んでおりませんでした。

まずは工程計画です。

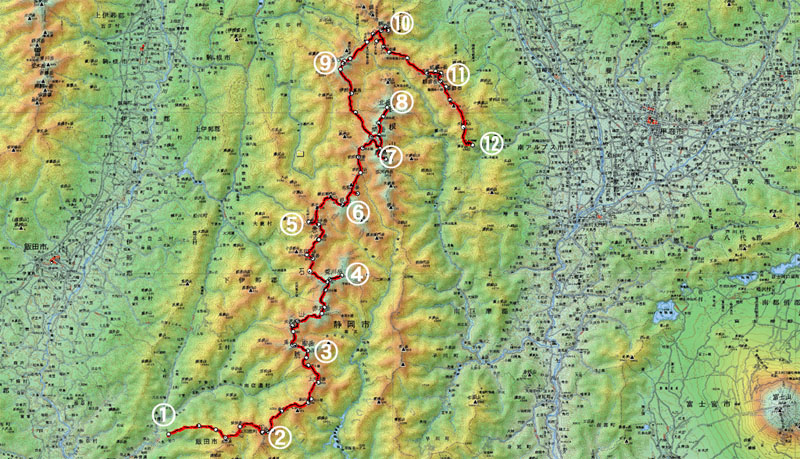

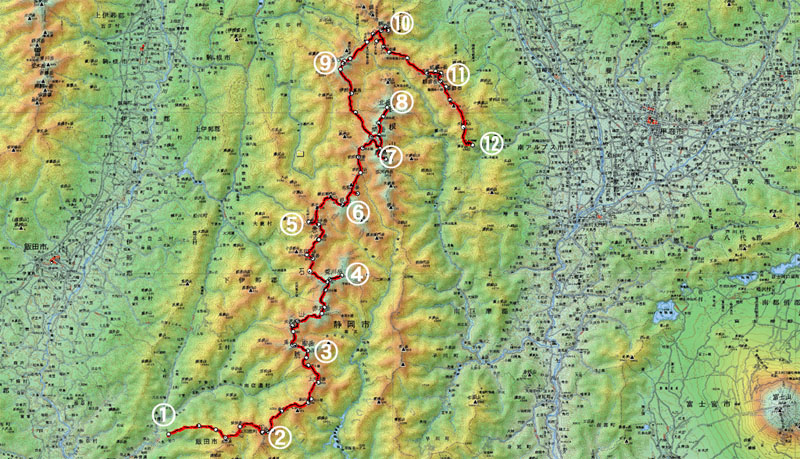

いろいろな人の縦走記録を調べてみると、どうやら、ちょっと無理すれば11日間で甲斐駒から光までの主稜線(10→2)だけでなく、日本第二位の高さを誇る北岳を含む白根三山(7と8)に加えて、さらに鳳凰三山(11)まで歩けることに気がつき、せっかくの12連休なのだから全部歩いてみることを目標に行程計画を立て始めました。

今回南から北上するコースをチョイスしていますが、それは深い理由があったわけではなく、単純に

「いつも正面に太陽があるのは眩しいから」

ただそれだけの理由で登山口までのアクセスが良くない南部から入ることに決めたのでした。

(ちなみに結果から言うと、北上しても南下しても登山道は蛇行するので眩しさはたいして変わりません。午前中に東に向かって歩けば眩しいですし、午後でもガスって無いときに西を向けば普通に眩しいのでした)

先人達の縦走記録を読んでいて思ったのは、南下する人(スタートが甲斐駒か北岳)が多いなぁということです。皆さん、それぞれに理由はあるのでしょう。

一般に南アルプスは北アルプスと比べてアップダウンが激しく、かつ山小屋設備も充実しておらず、登山口までのアクセスが悪いこともあって、平たく言うと「人気がない」山域です。(特に南部) そのことは去年聖岳付近を歩いて痛感していて、次々に襲ってくる激しいアップダウンや食料の山小屋調達が当てに出来ないことを考慮すると、荷物の軽量化が必須という結論に達しました。

そこで目を付けたのが正月に南アフリカに行ったときに持っていったアルコールストーブを購入するときに知った「ウルトラライトウェイト」の世界。自動車も車重が軽いと燃費やタイム短縮に有利ですが、登山でもまったく同じ理屈となっており、感覚で言うと最近の山ボーイ、山ガールが揃えている最新鋭軽量装備が1t前後の車重(ちょうどロードスターとかコンパクトカーぐらい)だとすると、ウルトラライトウェイトはロータスセブンぐらいの世界です。数カ月に及ぶ長期トレイル歩行がメジャーな北米で生まれた発想で、思想哲学的な背景としては「歩くときは軽やかに景色を楽しみ、寝るときはちょっと不便を我慢しよう、素材が薄い分自然との距離が近くなるよ!」 って感じで、ヒッピーカルチャーからバックパッカーになり、今はウルトラライトウェイトって感じの流れみたいです。

食料や水を除いた装備(宿泊セットや着替え、ザック込み)の重量をベースウェイトと呼ぶらしいのですが、それを10ポンド(約4.5kg)以下に押さえ込むのが「ウルトラライトウェイト」かどうかの一つの基準になります。

私の場合は400g強の超軽量ザックを円高のアメリカから直輸入し(日本の代理店で買うより安かったので)、テント(1.4kg)をやめてツェルト(0.3kg)に変更、シュラフ(0.7kg)は持っていかないというところで大幅なウェイトダウンを図りました。ただし、これだけの長期縦走ともなると補修用部品や無線機、余分な着替え、特に私の場合はカメラにレンズ(これだけで3kg弱)があったりするので、ベースウェイトって何? って、重さではありました。(軽く10kg越えてたんじゃないでしょうか?)

加えて食料です。

北アルプス長期縦走では意地をはらずに昼飯は山小屋に頼る(弁当とか食堂)ことにしちゃっていたのですが、南アルプスの特に南部ではその手が使えません。

確実に昼食が得られるとわかっているのは北岳山荘と聖山荘の弁当のみ。あとは11日間分の朝昼晩の食料を自分で担ぎ上げなければなりません。

いつもは食べ飽きないようにレトルトモノやら缶詰を混ぜて持っていくのですが、今回はそれら全てを一切カット。

朝はスパゲティ(100g)に混ぜる物(重さの軽い明太子やたらこソースなど味を5種類)。ゆでたお湯を利用して作る粉末のココア。

昼もアルファ米系(おこわなど)に統一。

行動食は重量とカロリーの効率を考えてコモパン、シリアルバー、野菜チップス、バナナチップス、ナッツ、煮干し、それにブドウ糖そのものを2袋。

夜はアルファ米とフリーズドライのカレー。後は粉末の味噌汁(もちろん赤だし)、そしてアフリカで味をしめたプロテイン2食分、これが朝晩の肉代わり。

これをコンビニハンバーガーやサンドイッチやらを持ち歩ける初日を除いた10日間毎日続けるという単純な食料計画です。(工夫している時間がなかったのです)

ところが実際に買い集めてパッキングすると、これでもでかくて重い!

また、アルコール燃料は長期縦走では実は不利で燃料(アルコール)が1リットルも必用だということが判明。でも、最後は空になるのだからと500mlボトルを2本ザックに押し込みます。

ウルトラライトウェイトなザックは重量物を持ち運ぶようには作られていません。オプションで付けたウエストベルトを腰で縛りますが、今ひとつ効いてる感じがせず、重量はすべて肩にのしかかってきます。テント内で使うマットをザックの背面パッドに兼用し、20年前に「卒論の関係でなぜか覚えさせられた」キスリングへのパッキングの要領で荷物を押し込んでいきましたが、これがどうにも下手くそで、それが腰で背負えない原因にもなっているようでした。

食料と着替えを入れたぐらいですでにザックが溢れそうになっていたのですが、幸いツェルトなどは軽いだけでなく容量も小さいのでザックの外ポケットに放り込むことが出来て助かりました。(テント装備だったらこの時点でアウトでした)

あとはツェルトと寝袋無し装備で夏山といえども3000m級の山々で寝泊まり出来るものなのか(最悪山小屋に逃げればいいだけですが)試しておきたかったわけですが、梅雨明けして北アルプスの焼岳登山に行ったあと、さっぱり天気が悪くなってしまい、それを理由に銀紙号の整備を優先させているうちに時間だけが過ぎてしまいました。

代わりにしたことと言えば、秋葉原に行って太陽電池を買ってきて、山の中でも充電できるようにしてみたりとか、そんなことばかりでした。

(安物の太陽電池を買ったので、道中太陽光でまったく充電しなかったばかりか、下山後に家の中で誤って落とした時、綺麗に分解粉砕しました)

結局ツェルトの試し張りすらせずに休日を迎えてしまい、ぶっつけ本番で使うことになりました。(近くの公園で夜中にこっそり張るという手もあったのですが、ただでさえ巡回おまわりさんによる職質をしょっちゅうやってるエリアなのでやめておきました)

本来明日は、前々から予約を入れていたブルーウォーターダイビングの日だったのですが、天気や最低催行人数の関係で寸前でお流れになってしまったので、出発日を1日早めて予備日を2日としました。

8月6日(土)

本日は銀紙号の塗装仕上がりの日。受け取ってからのんびりと深夜のうちにブルーウォーター参加の為に伊豆に向かうつもりだったのですが、予定を早めたことにより、なんとかして最終の新幹線に乗って豊橋まで移動しなければなりません。塗装をしてくれた中古屋さんでロードスター仲間のOHRさんに手伝ってもらって部品を運び込んでおいたレカロの取り付けを全速力でしたり、私にとっては不必要なハードトップ関連の部品を付け替えたりしている内に出発の時間になってしまい、慌てて家に戻りました。(この帰り道でNDキャンセルを決心したわけです)

家に戻ってから最低限のパッキング点検を行い、近所のお気に入りの定食屋(マスターも登山をされる方です)で鯖の塩焼き定食を腹に放り込み、急いで駅に向かいます。

駅に向かっている途中でふと気がついたのですが、最後のパッキング確認をしたときにツェルト用のペグとロープを入れたケースをザックに仕舞った記憶がありません。しかし、新幹線の最終列車で豊橋まで移動するのにギリギリの時間なので、今更家に戻ってチェックしなおすわけにも行きません。

駅の自動券売機で豊橋までの切符を購入しようとしたら、「本日の新幹線はすべて終了いたしました」の文字が出てパニックになったのですが、券売機ではきわどい時間だとそういう案内になるのだと泣きついた係員に説明を受け、気持ちを落ち着かせつつ品川駅に向かいます。

品川駅で改めて新幹線の切符を購入し、プラットフォームでザックの荷物をぶちまけて探したのですがどうにも見あたりません。(ツェルトはテントと違って自立しないのでペグとロープがないと無用の長物になります)

自分の性格を呪いつつベル音と共に入線してきた新幹線を恨めしげに眺めつつ、再びパッキングし直し駅の改札に戻ります。

駅員に事情を話して自宅付近までの往復の切符を買い直し、トボトボと家に戻ります。

まぁ、ブルーウォーターダイビングが流れて棚ぼたでもらった一日です。まだ予備日が無くなった訳じゃないので良しとしましょう。とほほ。

自宅に帰るとすぐに予約を入れていた豊橋のホテルに連絡を入れキャンセルさせていただきました。(そこは口コミサイトで「対応が良い」と評判のところで「次回泊まっていただけるのなら」ということでキャンセル料金を無料にしてもらいました)

てっきり家のどこかに転がっている物と思っていたペグとロープですが、よくよく探してみるとなぜそこに入れたのか理解できない袋の中にパッキングされていました。(つまり忘れてはいなかった)

とにもかくにも仕切り直しです。

8月7日(日)

午前中は自宅の駐車場で銀紙号に新しいカーナビの配線をしたりETCを取り付けたりしてました。銀紙号をいじるのは楽しくて仕方がありません。

その銀紙号にしばしの別れを告げ、ザックを背負って今度こそ南アルプスに向けて出発です。

ガラスに映った自分の姿を確認し、ザックがどんなもんなのかチェックします。

11日縦走食料持ちとは思えない大きさ(自分としては小さい)ではありますが、この後南アルプスですれ違う人何人からも

「大きいザックですね!」

と、声をかけられました。

昼頃品川駅に到着し、昨日購入したチケットを使って大阪行きのひかり号に乗り込みます。

車内で鳥弁当を食べつつ豊橋駅まで移動。

梅雨が明けたとは言うものの、今年も去年に引き続き、なかなか太平洋高気圧全開モードに入らないみたいです。

気象庁の天気予報によると明後日ぐらいから晴天で安定するみたいなので、それに期待することにします。

豊橋駅での飯田線への待ち合わせは1時間弱ほどあります。

駅近くの(とは言っても歩いて10分以上かかりましたが)セブンイレブンに出向き、今晩の食事と明日の食料、それに事前にネットにアップしておいた登山口付近の地図と11日間の行動計画表をプリントアウトします。って、行動計画表についてはなぜか全然違うファイルがアップされており(銀紙号の任意保険書類)入手することが出来ませんでした。

まぁ、行動計画はおよそ頭に入っているので問題ないでしょう。

登山口付近の地図をプリントアウトした理由は、今回バリエーションルートを使っての入山ということもあり、準備していた旺文社の地図の範囲外に位置していたからです。

飯田線は最初の数駅こそ高校生が騒がしかったのですが、山奥に進むに連れ乗客が少なくなり、最後は静かなローカル線という雰囲気になりました。

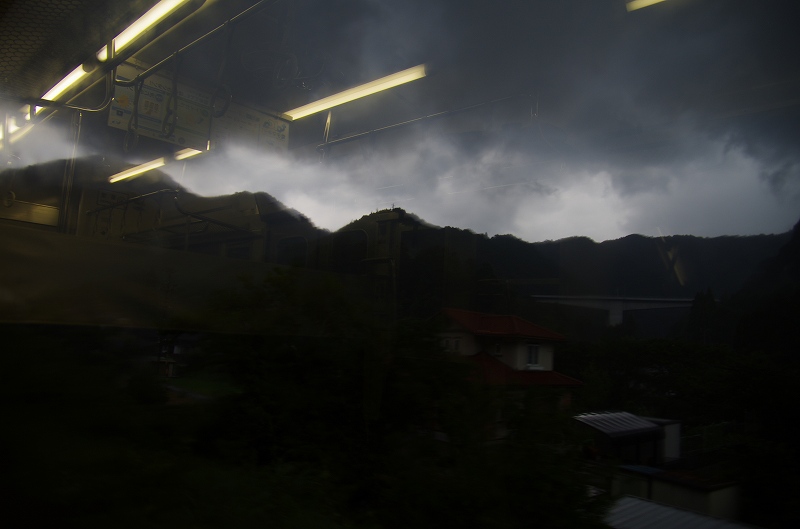

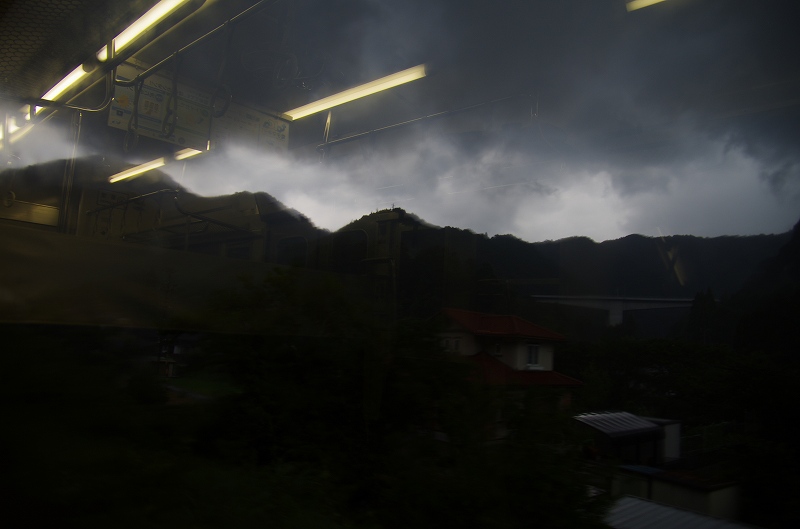

外はすごい天気で、滝のような雷雨になったり、明るい曇り空になったりを繰り返していました。

TABさん、雷が自分の体に落ちなくてよかったですね、本当に。

しまいには車両に私1人しか乗っていない状態になってしまい、天気の悪さも相まって、どうにも旅立ち気分が盛り上がりません。

愛知県の豊橋駅から電車に揺られること3時間、ようやく長野県の平岡駅に到着です。

(17:35)

いきなり大雨の中の到着じゃなくてよかったです。

予め予約を入れておいたタクシー(ハイヤー)に乗り込み、登山口まで運んでもらいます。

運転手さん曰く、昨日夕方の大雨で周囲の川が増水し、光岳へのメジャールートである易老(いろう)岳方面の道も一時的に通行止めになっているそうなので、今回はバリエーションルートチョイスで正解でした。

縦走の出発地点となる光(てかり)岳への他のルートとしては「登山口まで40kmの林道」を歩く寸又峡コースとか、8月上旬の台風に伴う大雨で公共バスが運休になっちゃった畑薙ダム→茶臼岳コースもあったのですが、そのどれもチョイスしていなかったあたりが私の運の良さでしょうか? (40km林道コースは一応通行オッケーだったみたいですが、それでも途中土砂崩れ箇所を自力で越えねばならないようでした)

ここ最近、毎日夕方は激しい雷雨に襲われているらしく、天気予報からして明日まで続くだろうと教えてくれました。

明日は早めに目的地(光小屋)に到着しておいた方が良さそうです。

運転手さんに

「よく池口岳(今回のコース)の登山口までお客さん運ぶんですか?」

と、質問してみたところ、夏は特にこのコースは人気が無く、滅多にお客さんを運ばないとのこと。(年間2組居るか居ないかぐらい)

(池口岳は標高がそれほど高いわけじゃないので春か秋が人気とのこと)

こんなマイナーな場所だからこそ変わった常連さんが居るもんで、明日易老渡に下ってくる予定のお客さん(中学校の教師をされているそうです)は、甲斐駒からテントと食料担いで1週間ぐらいかけて長期縦走をして、帰りはスタート地点の登山口までこのタクシーで送ってもらうのを毎年繰り返してるんだとか。

何がスゴイってタクシー代がウン万円なところがすごいです。

(それ(縦走ではなく帰りのタクシー)がご本人にとっては1年に1度楽しみにしている最高に贅沢な瞬間なんだとか)

そんな話をしながらタクシーはどんどん山奥へと進んでいきます。

最後の池口集落でタクシーを停めてもらって水を汲み(写真中央の道端の共同シンク)、登山口2km手前の集落まで運んでもらいました。

事前情報では6000円ぐらいと思ってましたが、なぜか7500円もかかりました。

まぁ、これが私にとっては贅沢な旅ってやつですよ!

ここから先は荒れ放題になっていて、タクシーは入ってくれません。(18:05)

池口集落にかつて住んでらした名ガイドの方が管理されていた私設の林道で、その方が林道を整備されていたときは登山口までタクシーで連れて行ってもらえたそうです。

つづら折れの林道を上がっていきます。

やはり登りになるとザックが重く肩に食い込んできます。

道が荒れてるとは言っても普通乗用車であれば、慎重に走れば数回石が底に当たるぐらいで行けそうです。

前のNCだったら迷わず行くレベルですが、車検ぎりぎりな車高の銀紙号では絶対無理です。

林道を登り始めてから30分、池口岳への登山口の前を通過。さらに少し先にある池口避難小屋に到着しました。(18:30)

あそこが今夜の宿になります。

さて、先客が居たりするのでしょうか?

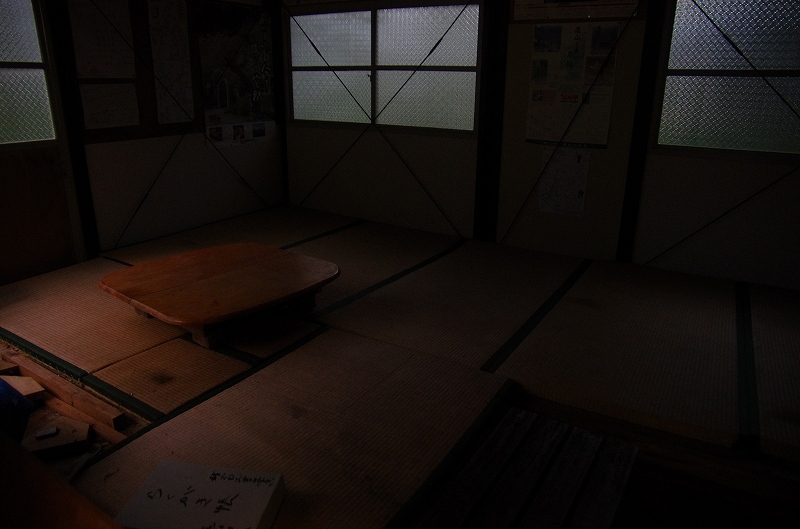

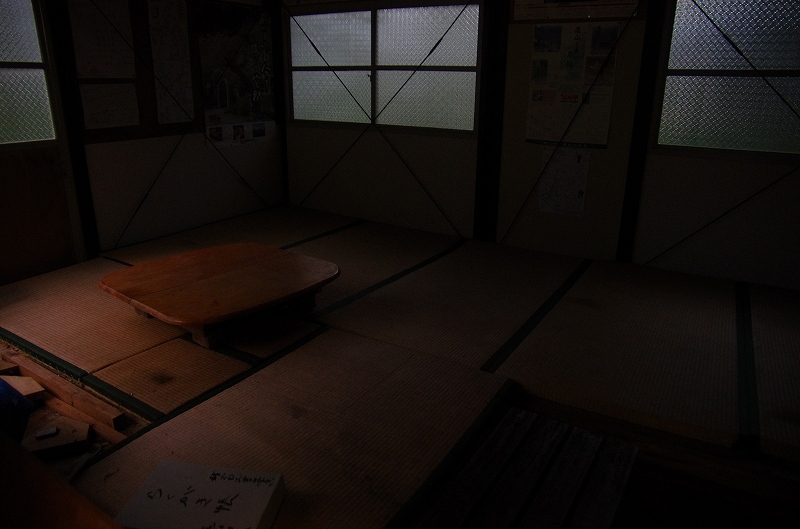

やはり無人でした。

やった〜、今夜は貸し切りです!

贅沢〜〜〜

。。。

まぁ、無人の避難小屋ってどんなもんかと思っていたのですが、畳もちゃんと敷いてあって「それなりに」快適ではあります。

寝るだけならまったく問題なさそうです。

なんてくつろいでいたら、あっという間に日が沈んで暗くなってきたので、慌ててサンドイッチを口に放り込み水を口に含もうと思ったところでハっと気がつきました。

しまった、今晩の分の水が無い。(きっちり明日の登りの分だけ用意してました)

とは言え、今ごくごく飲んで明日足りなくなったら困るので、今晩は水分補給を我慢することにします。

避難小屋内の壁に張られていた地図によると、登山口から山小屋のある光岳までの間に存在する水場は2カ所。

いずれも登山道からかなり離れているみたいなので、非常事態時に汲みに行く場所という認識です。

さて、明日は早いし、とりあえず寝るとしますか。(19時半)

って、、、、

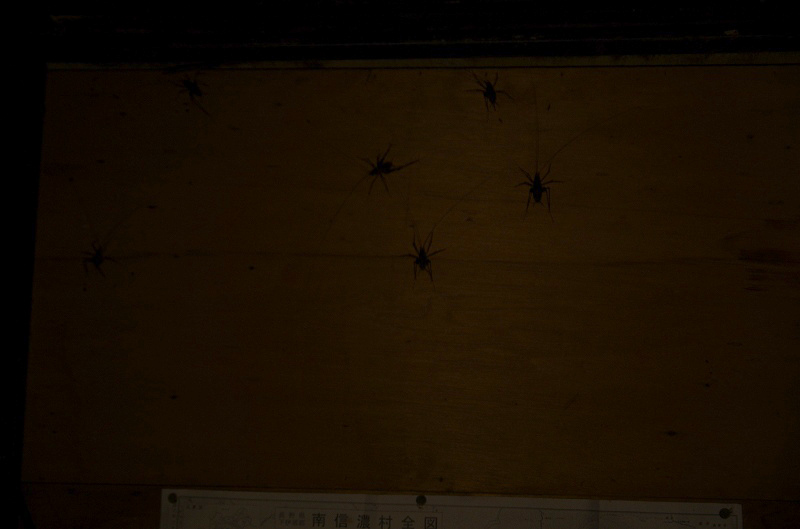

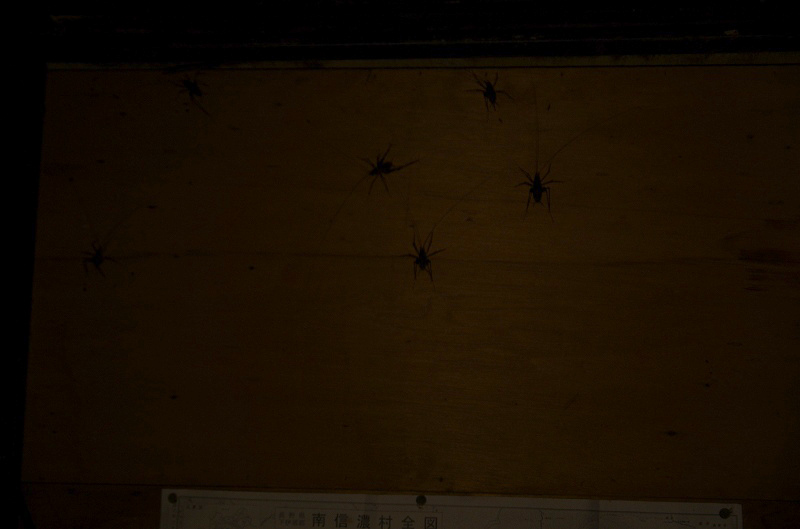

カマドーマ!!!!

なんでこんなにカマドウマが居るんじゃ!

どこに隠れていたのか、トノサマバッタサイズのカマドウマが小屋内に軽く30匹は居ました。

いや、居るだけなら別にかまわないんですが、どこに寝ても彼らの不定期巡回コースと重なってしまうため、長い触覚で腕を撫でられたり、突然顔の上を歩かれたり、ビョーンと飛んだのが胸の上に乗ってきたりで、さすがにどこでもいつでも寝られる神経が図太い私でも、彼らとのお互い望まない接触により度々眠りを妨げられてしまいます。

とはいえ、解決する手段があるわけでも無し、諦めて気合で寝ることにしました。

だぁーーーー! 顔に乗るなぁ!!!

つづく