8月8日(月)

腕時計のアラームが鳴り、朝3時半起床。

カマドウマ達もいつの間にかどこかに隠れて居なくなってました。

朝食としておにぎり2個を頬張り、水も飲み過ぎないように少しだけ口に含みます。

忘れ物がないか小屋の中を何度も懐中電灯で確認してから出発。

では、いよいよ行きますよ、ゆうこりん!

(ゆうこりんしか名前がわかならなかった。右下は真鍋かおり?)

懐中電灯(ヘッデン)を頭につけて、いざ出発。

では、いよいよ熊の住む南アルプスの森へレッツゴー! (4:30)

最初に登る池口岳は日本200名山に指定されている山です。

私設登山道の状態はどんなもんかと思っていたのですが、これなら普通に登っていくことが出来ます。さすが200名山。

歩き始めて間もないのに早速腹が減ったのでパンを食べて燃料補給。

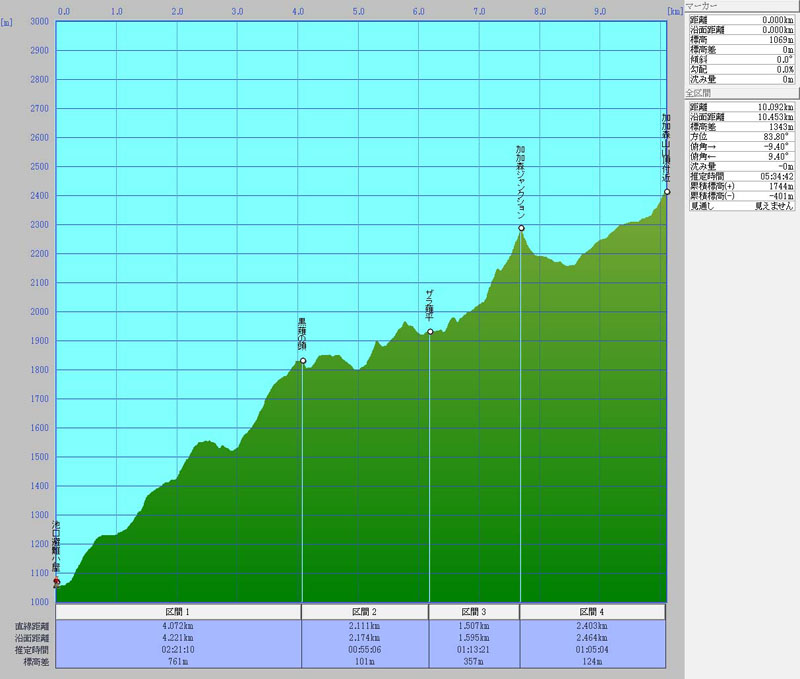

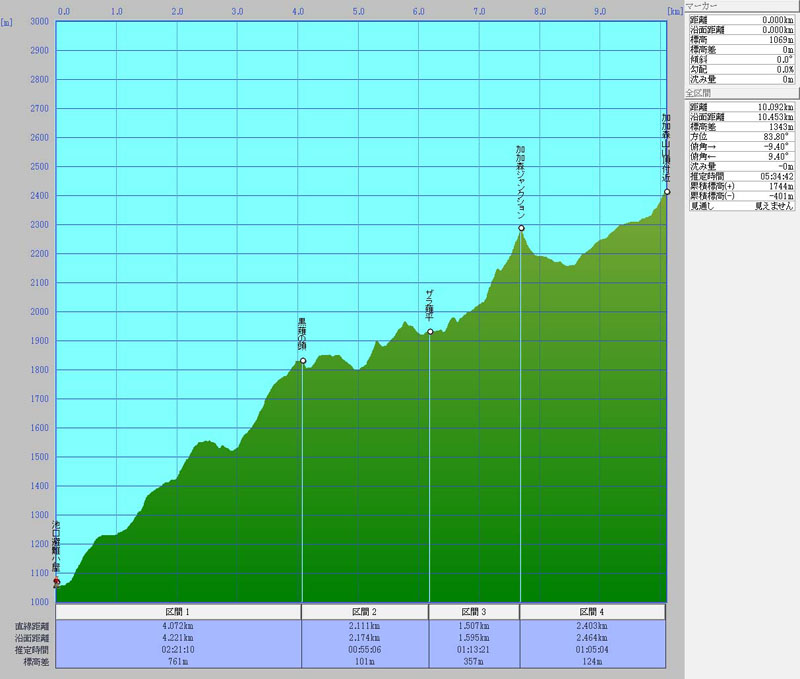

池口岳までは速い人で4時間、遅い人でも6時間ぐらいで到着しているみたいなので、まずは中間地点まで2時間強で到着することを目標に登って行きます。

以降そのままのペースで歩き通せれば本日中にゴールの光岳まで十分到着可能ですし、それを狙って早朝出発が可能な(カマドウマに囲まれるとは思いませんでしたが)登山口の避難小屋に前泊したわけです。

昨日のペグ忘れた騒ぎが無ければ、

豊橋泊 → 登山口 → 途中ビバーク → 光岳 → 茶臼小屋泊

という感じだったのですが、

自宅泊 → 避難小屋泊 → 光岳小屋幕営

にチェンジしたわけです。

行程変更ついでにお盆まっただ中の8月15日に仙丈ヶ岳の小屋に予約を入れてしまったので(仙丈ヶ岳山頂付近は幕営禁止エリアなので小屋泊)、今日はなんとしても光岳にたどりついておきたいわけです。

大きな岩陰にお祠があったので登山の無事をお祈りして進みます。

このエリアは雨が多いからか濃厚なまでにコケが生えていました。

というか、ここ含めて南アルプスの深南部と呼ばれるエリア一帯は「ヤマビル」の生息地なので、出発時にニュージーランドで購入したDEETを塗りたくって来ています。

あと、万が一の時にズボンやTシャツを血だらけにしてしまわないように、絆創膏だけは山ほど持ってきました。

たま〜に、こんな崩落地の縁を進んだりもしますが、基本は樹林帯の中を少しずつ高度を稼ぎながら登っていきます。

登山口の標高が約1000m、3000m級の山々が連なる南アルプスの主稜線まではまだまだ登り続けなければなりません。

ようやく池口岳が見えてきたのですが、えらい遠いです。

しかも、早朝からガス被ってるし。。。

2時間半かかって黒薙の頭に到着しました。 (7:00)

内心2時間ちょいで到着すると思っていたのでちょっと焦りはじめます。

その後も黙々と樹林帯の中を進んでいきます。

すると突然木々の合間から南アルプスの山々が視界に飛び込んで来ました。(写真だと右上のガスの切れ目、大沢岳(標高2800m台)あたりでしょうか)

神々しさより先に、そのあまりの遠さと高さに驚きます。

今日中に、しかも雷雨が来る前に到着出来るのでしょうか・・・

足下に見えているのは昨日タクシーで走った池口集落でしょうか。

中間地点からさらに1時間半ぐらい歩いたところに案内看板があったのですが、その左上にマジックで

「池口岳山頂まで2:40」

と、書かれているのに気がつきました。

計算ではあと1時間ほどで到着すると思いこんでいたので、自分の立てていた予定の甘さ、もしくは自分の足の遅さに焦りの気持ちがどんどん大きくなってきます。

池口岳を覆うガスはいよいよ濃くなり、楽しい長期縦走登山のはずが、気分は根性試し登山になってます。

加えて、こんな時に全身のダルさを感じ始め、急いでいるのにもかかわらず、痩せ尾根の石に腰をかけて休んでしまいました。

普段はたとえゆっくりのペースになったとしても休まずに歩き続けることをポリシーにしているので、意志に反して休むこと自体が珍しいことなのですが、気がついたらそのまま寝むりこけていて、危うく痩せ尾根から落ちそうになったところで目が覚めました。

自分でも何が起こったのかわからなかったのですが、普段と体調が違うことだけは確かです。

とにかく光岳まで急がないとまずいので立ち上がって先を急ぎます。

しかし、休んだにも関わらず全体の倦怠感、登りのしんどさは一向に収まらず、ザックの重さばかりを感じてしまい、思うように登っていけません。

これに近い状況、過去に一回だけ記憶があって、それはアルゼンチンのフィッツロイ麓を歩いている最中がそれで、キャンプサイトに到着した直後に食中毒を発症したのでした。

さすがにそれとは違うと思うのですが、体調が悪いことだけは確かです。

キャンプ適地として指定されているザラナギ平に到着しました。(8:30)

いっそのことここでビバークしたい気分でもあったのですが、こんな登

山口から3時間ちょっとしか進んでない場所でビバークしたら、それこそ「出発早々いきなり一日無駄にした」ことになりますし、「予約を入れた仙丈小屋に変更もしくはキャンセルの連絡を入れなければならない」のと、「今はシャリバテを起こしているだけで、池口岳の山頂でハンバーガーを食べたら大回復するかもしれない」という気持ちもあって、自分に鞭を入れて足を前に進めます。

(何気にこの手前のジャンクション付近で踏み分け跡を見失って10分ほど道に迷いました)

ザラナギ平から少し先に進んだところで、水場に下る道のサインを発見したところで一度足を止めます。

この時点で本日中、正確に言うと雷雨に襲われるまでに光岳到達の可能性はえらく低くなっており、ビバークの覚悟をしなければならないタイミングでした。

そうすると今晩と明日の分の水の確保が問題になってくるのですが、この先にある2カ所目の水場の方が楽に得られるというネットの誰かの報告があったことを思いだし、悩んだ末、ここはパスすることにしました。

なんせ、ここの水場は往復1時間、道不明瞭らしいので・・・

シャリバテ解消を狙って、本当は池口岳の山頂で食べようと思っていたハンバーガーを途中で腹に押し込みます。

脱水症状も疑って水をゴクゴクと飲みます。どうせ水場に立ち寄るつもりなので、セーブしなくて大丈夫です。

しかし、その後も休憩無しで歩ける距離がだんだんと短くなってきます。

これは酷いシャリバテに違いないと決め込んで、さらにもう一つハンバーガーを腹に放り込みます。

水もがんがん飲みます。

が、依然として状況改善せず・・・

登山口から6時間30分、這々の体で加加森ジャンクションに到着しました。(10:55)

本当はここに荷物を置いて池口岳の山頂までピストン(往復)する予定だったのですが、それどころじゃ無いので、休憩だけはきっちりしてから先に(加加森山方向へ)進みます。

(つまり、池口岳には登っておりません。人生の宿題として残りました)

いよいよ本格的なバリエーションルート区間に入りました。

立派な登山道は無くなって踏み分け跡もぐっと薄くなり、写真に写っているような誰かが残してくれたビニール紐のサインを頼りに尾根筋に沿って進んでいきます。

シダに覆われてはいますが、この辺りはまだ踏み分け跡がはっきりしていてトレースは楽でした。

それよりも問題なのは2カ所目の水場をちゃんと見つけられるかどうかです。

場所によっては複数の踏み分け跡が平行して走っていて、自分がメインのルートに乗っているのかどうかすらわかりません。乗ってないときにメインルートでサインを出されたらアウトです。

さらに、水場の場所は地図には一切掲載されておらず、登山口の避難小屋に貼ってあった案内図の「ジャンクションから1時間」という情報だけが頼りです。

休憩を摂りつつヨタヨタと歩いているので、標準歩行で1時間の距離というのがどんなもんなのか、さっぱり想像がつきません。

ただ、先ほど1カ所目の水場の時もそれとわかるようにサインだけはちゃんと出ていたので、それだけは見逃さないように、疲れてはいましたが注意深く探しながら進んでいきます。

水場の発見よりも先についに体力の限界が来てしまい、芝の広場を発見したところでザックを放り投げて大の字になって倒れてしまいました。

そのまま目を瞑り30分ほど眠ります。。。

いつまでもこのまま寝ていたかったのですが、水を確保しないとビバークすらままならないので、再び水場のサインを探しつつ進み始めます。

(13:30)

しかし、感覚では1時間分は余裕で歩いたはずなのに、どこにも水場のサインがありません。

水場のサインはありませんが、ついに持ってきた水を飲みきってしまいました。(登山口からトータル3リットル弱)

それでもなお、喉が渇いているというこの状況・・・

大きな山の登りにさしかかったところで嫌な予感がして携帯を取り出し、あらかじめSDカードに入れておいた南アルプスのGoogleMapとGPS機能で現在地を確認すると、なんと加加森山山頂直下の最後の登りに取り付いていることが判明しました。

完全に水場のサインを見逃してしまったようです。。。

それでもなお山頂直下に水場のサインがあるかもわからないので、一応最後の登りを息を切らしながら登って行きます。

そして、ついに山頂を示すサインを見つけてしまいました。

万事休す。(14:00)

絶望の気持ちと共に再び大の字に倒れて30分ほど眠った後、おもむろに起き上がってザックのポケットからツェルト一式を取り出します。

ここまであれだけ注意深く探しながら歩いて見つけられなかったわけですから、今から戻って見つかる保証も無いですし、水無しで一晩過ごす覚悟を決めました。すでに喉がカラカラな上にフリーズドライの食事もスパゲティも食べられないわけですが、仕方がありません。

覚悟はともかく、テスト張りすらしたことがなかったツェルトをまさかこんな状況で初めて使うことになるとは夢にも思ってませんでした。

新調したツェルトはストック2本と自分で準備したロープやペグを利用して自立させるタイプなのですが、実際にやってみると案の定うまく張れません。

最後は樹林帯の中であることを生かして木を利用して立ち上げ(これも正しい張り方の一つです)、なんとか体裁が整ったところで荷物一式を放り込んで自分も中に入って、すぐに眠りに落ちました。

すると間もなく遠くで雷鳴が轟いたかと思って目が覚めた次の瞬間に雨が降ってきました。

今度はツェルトの耐水試験の始まりです。

それよりも、無理に進まずに加加森山山頂付近で雨が降るより先に張っておいてよかったです。

次第に本降りになって来たところで、案の定、インナーポールを縛る紐の縫いつけ部分から雨漏りが始まりました。

自分自身は防寒用のダウン上下を着込んでから防水加工のシュラフカバーにくるまり(これでシュラフの代用です)、荷物はゴミ袋に入れてツェルト内漏水対策は準備完了。

さらにマグカップとコッヘルとお椀を取り出してツェルトの外に置きます。

すると、

「カンカンカン!」

と、甲高い音を立てながら雨水が降り注ぐ音が聞こえてきて、ものすごく幸せな気分になります。

雨〜、もっと降れ〜、なんて思っていたら、切なる願いが通じたのか大きな雷の音とともに雨が激しくなったのですが、ついでにツェルト内の雨漏りも激しくなりました。

まるでツェルトの中に小雨が降ってる感じです。

ナイロンは傘みたいにピンと張らないと防水性能を発揮できないらしいので、張り方がまずかったというのもあるでしょう。

顔にも容赦なく水が降りかかってくるので、防水加工の帽子を顔に乗せてしばらくじっとしていたら、足に直接雨が降りかかってきているような感覚がして、上半身を起こして確認したら、足(防水のツェルトカバーに包まれている)がツェルトの外に出てました。

(ツェルトの三角形側の底辺は完全にオープンで閉じることはできません)

けっこう身長(175cm)ギリギリのサイズなので、頭がぎりぎりツェルトから飛び出さない位置まで体の位置を修正し、足がちゃんとツェルトの中に入ったことを確認してから、再び帽子を顔に乗せて仰向けになります。

しばらくして雷雨は去ったようでした。

いそいそとチャックを開けてマグカップに溜まった水を確認すると、嬉しいことに1cmほど溜まっています!

我慢しきれずにそれを口に含むと、これが美味しいこと美味しいこと。

幸せな気分に包まれつつ、ツェルト内の状況を確認するとゴミ袋に入れ忘れていたデジイチが水浸しになってました・・・

まぁ、本体もレンズも防塵防滴なので大丈夫なのですが、そうじゃない方のレンズ(超広角)をつけていたら、いきなりお釈迦にするところでした。

その後、再び眠っていたらでかい雷の音で目が覚めました。

今回のはかなり近い、というか積乱雲が真上にあるらしく、光って音が同時に鳴るなんてのがしょっちゅうでした。

幸い加加森山は山頂付近からして樹林帯の中なので、雷は怖くないのですが、そりゃぁもう、人生で一二を争う激しい雷でした。(が、私は眠気が勝って上の空)

またもや酷い雨漏り状態になったときにふと閃き、ツェルトの中で折りたたみ傘を差してみたところ、これがなかなか効果的に漏ってくる雨水を防いでくれました。これで帽子を顔に載せる必要がなくなりました。

3時間ぐらいの激しい雷雨だったでしょうか? (眠りこけていたのでよくわかりません)

雨がほとんど止んだところでマグカップを確認すると、なんと半分まで溜まってるではないですか!

マグカップの分はその場で飲み干し(もう、とてつもなく美味い!)、コッヘルとお椀に溜まった分はこぼさないように慎重に水筒に移しました(と、言いつつ慎重になりすぎて手が震えた結果、少しこぼして激しいショックを受けていたのですが)。

最初に大の字に倒れてから常に「撤退」の2文字が頭の片隅にあったのですが、これだけ(500ml強)の水があれば、なんか光岳まで行けそうな気がしてきます。

少し気持ちに余裕ができたところで、状況を振り返ります。

ウルトラライトウェイトを気取ってツェルトにシュラフ無しの宿泊にチャレンジしたわけですが、このぐらいの標高(2400m強)ならシュラフカバー、インナーシーツ、ダウン上下、フリースの組み合わせで問題なく一晩過ごせそうです。

すっかり暗くなってしまったのでライトを照らしてツェルトの内部を確認してみると、隙間から大量の蚊が入ってきていました。

びっくりしてすぐに蚊取り線香を焚いたわけですが、実は雄の蚊か刺さない種類の蚊だったらしく、まったく刺されませんでした。

無益な殺生をしてしまって大反省です。

結局、この後も食欲が沸かなかったこともあり、夕食らしき物を一切口にすることもなく、そのまま眠りに落ちていきました。

つまり、14時ぐらいから、常に寝っぱなしだったわけです。

登り累計1700m

下り累計 400m

移動距離 10km

※下山後メモ

・2

つ目の水場はジャンクションから1時間ではなく10分。「池口岳←→加加森山」という看板に一緒にくくりつけられていたみたいです。この看板、見覚えありますがジャンクションから10分ということもあり、そもそもノーマークでスルーしました。(看板自体に重要なメッセージが書いてあったわけでもないですし)

水場に楽に到達できるというのは事実らしいです。(実際に水を汲みに行った記録がないので断定はできませんが)

・体調不良の原因分析

(1)今シーズンは日帰りで焼岳ぐらいしか登っておらず、焼岳登山と同時に普段の14kg

ザックトレーニングを中断してしまったため「山足」ができあがっていないまま重いザックを

かついで突入してしまった

(2)ゴールに設定していた光岳に雷雲発生までに早くたどり着きたく、焦りからオーバー

ペースで自滅した

(3)前の晩から水が足りておらず、脱水症状を起こしていた

(4)ザックが軽量化のため「フレームレス」なうえにパッキングが下手くそ、加えてウエスト

ベルトをうまく効かせられず、上半身含めて余分な筋力を使いまくってしまった

(5)池口避難小屋のカマドウマ襲来で、本人は記憶に無いが起こされまくって実は眠れて

いなかった

(6)ツェルト、軽量ザック、シュラフレスでウルトラライトウェイトを気取っていたが、実際は

11日分の食料(たとえドライフードのみとは言え重たい)、カメラ関連3kg弱、縦走を中断

させないための補修部品などがあるのでザックは決して(私にとっては)軽くなかった。

(7)4月からダイエットを開始してすでに体重が5kgぐらい落ちて喜んでいたが、同時にバイ

タリティも落ちていた。(しかも、出発当日もダイエットメニュー・・・)

こんな要因があって、起こるべくして起きた結果だと思いました。

つづく