8月11日(木)

夜中に目が覚めたタイミングで星を見るために外に出てみたのですが、ものすごいガスで星空どころか周囲の視界が真っ白な状態でした。

早朝出発すべく2時半には起きます。

すぐに朝食を済ませ、昼飯も先に用意して(ってアルファ米のおこわにお湯を入れただけですが)、ついでに置いてあったほうきで中を軽く掃除しておきます。

ザックを背負って、頭にヘッデン(ランプ)をつけて、いざ出発です。(3:50)

うわ!10m先がわからないぐらいのガスです。

まぁ、一般の登山道なので大丈夫でしょう。

なんてタカをくくっていたら、兎岳の山頂でいきなり道を見失いました。。。

というのも、兎岳の山頂のガスはかなり濃厚な上にちょっとした広場になっていて、広場からは写真の標識を中心として三角点に向かう踏み分け跡(?印が付いていて三角点で行き止まりです)と避難小屋方面から今登ってきた道、これから進むべき大沢岳方面へ降りる道と3本が離れた場所に接続されています。

登ってきた道と下る道がUターンする感じで両方西側に向かって伸びているので、まず最初に三角点に向かって歩きそうになって?印で引き返し、続いて自分が登ってきた道を見失ったまま下るべき道(大沢岳方面への道)の入り口に立ったところで、方角と最初の石についていたマーキングが登ってきた道の最後に見た石とマーキングにそっくりだったので、まるで自分が今登ってきた道を再び下りそうになっているかのような錯覚に陥ってしまったのです。

これは違うだろうと思って、今立った場所と三角点への?印の間を一生懸命道が無いか探したのですが、どこにもありません。(そりゃそうです)

ウェストポーチからコンパスと地図を取り出して状況を確認すると、今入り口に立っている道は西北方面に伸びているので、方角的にはこの道を下って正解なんだと思います。

でも、この石に付いたマーキングはどう見ても登ってきたときに最後に見たマーキングそっくりです。

その後、もう一度だけ山頂付近をうろうろしてから(最後まで登ってきた道を見失ったまま)、意を決して西北方面に伸びている道へと下り始めました。

ついでにスマホの電源を入れて、GPSで現在地のトレースを開始します。

少し下ったところで、すぐに見覚えが無い登山道に切り替わり、GPSが測位開始したところで自分が間違いなく大沢岳方面に向かって歩いていることに確信が持て、ようやく落ち着いて下り始めました。

いやぁ、ガスった広場で思い込みに囚われると簡単に道を見失うもんなんですね。驚きました。

その後は道を外さないように、慎重に進んでいきます。

周囲が少しずつ明るくなってきました。

こんな棒っきれじゃぁ、何がなんだかわかりませんが小兎岳の山頂だと思います。(5:00)

(この辺り小さなピークが連続するので、ガスってることも相まって今自分がどこに居るのかさっぱりわかりませんでした)

おおお、これは神秘的!

と、感動的な朝日を期待したのですが、このあとすぐにガスにかき消されてしまいました。

昨日地図を眺めていたときは、あっという間に大沢岳に到着するつもりでいたのですが、その手前の中盛丸山(聞いたこともなかった山)へのアップダウンですら、けっこう大変なのでした。

(さすが南アルプス)

おまけに潅木や生えている草花すべてが夜露で濡れていて、ズボンからカメラまでびしょびしょになってしまいました。。。

今のところ靴の中まで水は浸透していませんが、この状態が長く続くとマズイです。

中盛丸山の山頂にようやく到着しました。(5:45)

聞いたことも無い名前(失礼)にガスガス状態に、この棒っきれの標識。

立ち止まることすらせずに素通りしました。

ちなみに中盛丸山は立派な2800m峰で、晴れていれば展望も良く、すばらしい山なんだそうです。

が、私の中では「兎岳」「小兎岳」「中盛丸山」の三峰は、「ガスガス三山」に決定です。

(南アルプスでは白根三山とか鳳凰三山、荒川三山みたいに、3つまとめて○○三山と名付けることがよくあるので、私も勝手ながら命名させて頂きました)

中盛丸山の山頂から少し下ったところに分岐の標識がありました。

ここにザックを置いて、大沢岳までピストンします。

ちょうど同じタイミングで大沢岳に向かうおじさんが居て(百間洞から歩いて来られた方)、一緒に歩きながらお話させてもらいます。

あ! ここが「しらびそ峠」に向かう道(現在通行禁止)との分岐ですね!

その昔、登山を始める前にロードスターから眺めた景色で特に印象に残っているのが、、、

長野の山奥「しらびそ峠」から眺めた南アルプス(中央やや右のトンガリが(名前すら知らなかった)中盛丸山、その左の緩やかなギザギザが大沢岳)

そして、静岡の山奥「畑薙ダム」から見上げた南アルプス(茶臼岳方面)です。

前衛の山に隠されがちな南アルプスを大迫力で眺められる場所として両方お気に入りでした。

いつかここから登るんだなぁとロードスターの傍らで遙か彼方に見える荘厳な山脈を見つめながら、稜線を歩く日を夢見ていたわけです。

そう思うと、ものすごく感慨深い気分になります。

が、未だに両方の登山口から登ったことは無かったりします。(先程も書きましたが、しらびそ峠側は写真にも看板が写ってますがここ数年通行止めです)

いつか畑薙から茶臼岳に登って、のんびりテント泊でもしたいと思っていますが、今年茶臼小屋に泊まっちゃったので、数年先ですね。

大沢岳には「あっという間に着く」んじゃないかという恒例の勘違いは、前を歩くおじさんの

「そろそろ半分来たかな」

という独り言で消し飛びました。

(私の感覚の問題で、実際はそんなに遠くないですよ)

というわけで、おじさんと仲良く大沢岳の山頂に立ちました。(6:15)

山頂では少しだけガスもとれたりなんかして、この後の天気の回復を期待させられると同時に、大沢岳は私に勝手にガスガス四山入りさせられることは免れたのでした。

大沢岳から百間洞に直接下る道もあるのですが、地図によると道の状態が悪いらしいので、今回はトータルでは早く百間洞に到着できそうな「大沢岳ピストン+巻き道コース」をチョイスしました。

帰りはおじさんの前を歩いてアップテンポで分岐まで下ります。

ちょうど「しらびそ峠」との分岐に4名ほどの団体さんが居て、そのうち2人(年配の夫婦)が大沢岳方面に向かい、残り2人(若夫婦)が兎岳方面に向かったので、てっきり「しらびそ峠」から通行止め区間を突破して登ってきたのかと思って声をかけてみたところ、なんと、私がザックを置いた分岐から兎岳方面に向かうつもりが、間違えて大沢岳方面に向かって歩いてきてしまったとのこと。(しらびそ峠への分岐で間違いに気がついたらしい。二人はせっかくなのでそのまま大沢岳に向かい、私が声をかけた若夫婦は来た道を引き返しているところなのだとか。

旦那さんが

「いやぁ、巻き道の曲がり方とすごい霧で方向感覚が狂っちゃって・・・」

と、こちらから訪ねてもいないのに恥ずかしそうに状況を説明してくれたわけですが、私も兎岳山頂の件があるので、

「そうですよね〜、わかります!」

と、答えました。

が、巻き道から180度Uターンしないと入れない大沢岳方面に、あんなにわかりやすい案内看板が付いているのに間違えて入るとは・・・、と、内心では思ってました。

さて、ここから「百間洞山の家」(小屋の名前)まで巻き道を進むわけですが、てっきり水平に進むのかと思っていたら案外下るみたいです。(下るイコール後で登る)

赤石岳が姿を現したところですれ違った30代カップル(夫婦?)の女性の方から

「この先道の状態悪いんですか!?」

と、突然尋ねられたので、

「いや、そんなことはないですよ」

と、答えつつ、どうしてそんなことを聞くんだろうと思っていたら、

「あの、、、、ズボンがすごい泥だらけだったので・・・・」

と、言われたので自分のズボンを見てみると、早朝の夜露(特に中盛丸山への登り区間)で膝から下はずぶ濡れ状態で、ズボンの裾は靴に付いていた土が付着して、すっかり泥だらけ状態になってました。

確かにこれだけ見たら、どんなに酷い道を突破してきたのだろうと思われても仕方のない状態ではあります。

ズボンの泥汚れと濡れた理由を説明したら納得してくれました。

再び潅木混じりの巻き道を進んでいきます。

大分空が晴れてきたので兎岳方面を振り返ったところですが、見事にガスに包まれております。さすがガスガス三山。

さて、それはともかく、本日の天気はどんな塩梅なのででしょうか?

百間洞山の家が見えてきました。(7:00)

小屋のスタッフの方々は1円も金を使わずにトイレを借りて水をもらうだけの私に対して、すばらしく丁寧な対応をしてくれました。

次回このコースを歩くときは、ぜひここに幕営したいと思いました。

出発してから 時間の歩行ですっかり腹ペコになってしまったので、小屋前のベンチでアルファ米のおこわをいただきます。

アルファ米歴6年の私が出した結論ですが、このシリーズは「白米」と「もち米系」が美味しいです。

(ピラフとか炊き込みご飯はパッケージ写真に何度騙されたことか・・・)

全部一気に食べずに、半分食べたところでザックにしまいます。

燃料注入、元気回復!

さて、行きますか! (7:30)

お、大沢岳方面は晴れてきましたね!

なんて、無邪気に喜んでいたのですが、百間洞からの登りはけっこうキツイのでした。

(なんだかんだ赤石岳の山頂まで標高差700mもあるんですよね〜。景色の良い水平区間挟んで2回に分けて登るので聖岳に比べればまだマシですけど)

視界の奥に突然飛び込んできた荒川岳。あまりの迫力に思わず声が出ます。

かっちょいい〜〜!

広大な水平区間の百間平まで登って来ました。(またもやレンズ曇り・・・)

ちょうど正面に赤石岳があるはずなのですが、ガスにすっぽり包まれています。

う〜ん、雲マニアとしては、これはこれでかっちょいい〜!

たま〜に、少しガスが取れて一部をチラ見せしてくれるのが、また良い感じです。

百間平の独標に到着しました。 (8:30)

赤石岳方面を眺めながら、おこわの残り半分とアミノバイタルの粉末を入れて作ったドリンク(毎日500ml分ずつあります)で小休憩。

ここは本当に良い場所ですね〜。

いつか日程に余裕がある感じで訪れて、ここでのんびりしたいものです。

さて、あのガスの中に入りますか!

ん? ガスが取れてきているような気がします。

逆に本日の目的地、荒川岳方面はガスって来てます。

これ、もしかしたら晴れてる山頂を拝めるんでしょうか?

お〜、あのガスの感じ、かっちょいい〜〜!

今日は天気が今ひとつな状態が続くのかと思っていたので、俄然元気が出てきました。

なるほど、赤い石が転がってるから赤石岳なんですね〜。(後で調べてみたらラジオリヤチャートという石なんだそうです)

兎岳、中盛丸山、大沢岳を振り返ります。

さて、ここから一気に登りますよ〜。

さすが、標高差700mの残り半分パート、そう簡単には山頂に到着しません。

ようやく頂上付近にたどり着いたときには、残念ながら再びガスってしまいました。

あれ? 南アルプス、正式名称「赤石山脈」の主峰にして標高3120mで百名山で一等三角点の山頂がこれ?

もしかして、ガスガス四名山入り?

と、思ったら、全然違う標識でした。

奥に明らかにここより高い場所が見えています。

昨日、兎岳避難小屋からも建物の明かりが見えていた赤石岳避難小屋が見えてきました。

こちらは有人(管理人さんが居る)避難小屋で、簡易売店もあるみたいです。

でも、特に用事はないので避難小屋には立ち寄らず、そのまま山頂に向かいます。

赤石岳の山頂に到着! (10:20)

荷物が減る前にザック背負った状態の記録写真を撮っておきました。

宿泊に必要な装備(ツェルト、インナーポール、シュラフカバー、シュラフインナーシーツ、エマージェンシーブランケット)、それにカッパや傘無線機などはすべてザックの外側のメッシュポケットに突っ込んでます。

ゆえに、ザックの中身の6割以上は食料関係で、残りが防寒具に着替えや各種補修部品、調理道具やその他の装備類です。ザックは閉まりきっていない状態で、上は開いてます。

ザックの一番上に載ってるのはソーラー電池ですが、家で充電した分を使ったら二度と太陽光では充電できませんでした。(しかも帰宅後に落としたら分解した・・・)

イエス、コモパン小倉味!

オーゥ、イェィ、トテモオイシイネェ!

(山ではけっこうハイになります)

コモパンの味を心行くまで楽しみつつ、ガスが取れるのを待ちます。

お、取れてきました!

やっほーーーー、やはり山頂はガス無しに限ります!

周囲の展望までは望めませんでしたが、とりあえずこれで納得して先に進むことにします。(10:50)

あ〜、この区間は花咲く絶景稜線歩きだったかぁ〜。

こりゃぁ、宿題として残りましたね。

まったく青空が見えないってほどでもないですが、この区間は快晴時に歩いてみたいものです。(すれ違い直後に振り返ったところです)

そうそう、赤石岳から荒川岳の間でも一度標高2600mぐらいまで500mほど下るのでした。

(やはり振り返った所、すれ違ったおじさんが写ってます)

ガスっているのでどこまで下るかさっぱりわからないのが良いのか悪いのか・・・。

ようやく鞍部らしき地点が見えてきました。

ここ(標高2600m付近)から、再び標高3000m台まで登り返すのが信じられない気分ですが、これぞ南アルプスなのでしょう。

振り返ったところですが、あいかわらず赤石岳はガスの中。

山頂にいる時に少しでも晴れてくれてラッキーでした。

鞍部で休憩しているときに、軽装でかっ飛ばしてきたおじさんに追いつかれ、(今回の縦走で後にも先にも私を追い抜いていった人はこの方だけのような気がしますが、それは同方向に向かって同じタイミングで歩いている人がほとんど皆無だからということもあります)

おじさんもここで休むようだったのであれこれ話をしたのですが、メインのザックは高山裏避難小屋(ここからかなり遠い)に置いてきたんだそうです。置いてくるつもりはなかったそうですが、小屋のおじさんに本日の予定(赤石荒川ピストン)を告げたところ「この装備で行け」と、怒られつつ無理やり小型ザックを持たされたのだとか。

「この歳になって久しぶりに怒られちゃったよ」と笑ってましたが、確かにその行程をフル装備で歩くのは大変すぎだと思います。

その後、おじさんに続いて出発したのですが、あっという間にガスの彼方に消えていかれましたので、そんな計画を立てられるぐらい健脚の方のようでした。

(写真のピンクのかわいいリュックを背負っておられる方)

ガスが薄くなると、たまにおじさんが遙か遠くに登場します。

まだギリギリ写ってます。

稜線から脇に伸びる尾根を眺めたところです。

風が西から吹いてるからか、東側斜面はけっこう晴れてますね。

荒川小屋の入り口に掲載されていた販売メニューを凝視し、湧き出る想いをぐっとこらえてから先に進みます。(12:50)

小屋の少し先にある幕営地に水場があるので、そこで今晩分の水(3リットルほど)を汲んでおきます。

こりゃまた冷たくて、とてもおいしい水でした。

荒川小屋から荒川岳までの区間、高山植物がすごい勢いで咲き乱れています。

ガスってるタイミングで通過するのが本当にもったいないなぁ〜。

水汲み地点で一度軽装おじさんに追いついたのですが、再び見えなくなってしまいました。

花畑を見ながら晴れてる日を狙って絶対にまた来ようと心に誓いつつ、まずは目の前に果てしなく続くように見える斜面を登って行きます。

うわ〜、こりゃすごい!

こんな鹿避けの柵で守ってるんですね。(今年の春に設置されたばかりだそうです)

自分で扉のロックを外して中に入り、再び扉を閉めてロックします。

柵の中はすばらしい密度のお花畑。

柵の扉をくぐること合計4回、標高も大分上がってきました。

(赤石岳方面を振り返った所)

荒川岳は別名荒川三山と呼ばれており、荒川前岳、荒川中岳、悪沢岳の3つの山から構成されています。

本日は真ん中の荒川中岳頂上脇に位置する中岳避難小屋のお世話になるつもりです。

幕営禁止エリアなので、有人の避難小屋にお世話になるわけです。

この分岐標識で一瞬混乱しました。

というのも、「荒川中岳」の表示がどこにもなかったからです。

地図を確認すると、悪沢岳方向に進めば良いのでした。

お! 晴れ間が出てきましたね!

こりゃぁ、夕方から綺麗に晴れるパターンです。

まずは荒川中岳山頂に到着しました。 (14:30)

軽装おじさんは悪沢岳には向かわなかったみたいで、ここでのんびりと休憩してらっしゃいました。

目の前に本日の目的地の中岳避難小屋が見えているのですが、今にも晴れそうな雰囲気だったので、まずは山頂でのんびりすることにします。

おおおお、晴れました!

(山頂 with 軽装おじさん)

悪沢岳も姿を現しました。

百名山で日本第6位の高さを誇る高峰です。

周囲の山は未だガスったままなので、こりゃまたラッキー。

おじさんと山話しで盛り上がっていたところ、中岳避難小屋の方へ軽装の若者が軽快に駆けていき、しばらくして同じく走りながら戻ってきたので声をかけてみると、荒川小屋のアルバイトスタッフで中岳避難小屋までモノを届けに来たのだとか。

「大変だねぇ」とねぎらったところ、「皿洗いよりよっぽど楽しいですよ!」と、眩しいぐらいの笑顔で答えた後、再び小走りで軽やかに下って行きました。

若いっていいなぁ〜。

その後、軽装おじさんが高山裏避難小屋に向かわれたのと、再び山頂がガスって来たので、私も中岳避難小屋へ移動します。

中岳避難小屋です。

さすが有人避難小屋。

昨晩の兎岳避難小屋とは外観からしてえらい違いです。

しかし、実際に近づいてよく見てみると、「おしゃれな山小屋」というよりは、「まさに避難小屋」に近いイメージでした。

入り口が開けっ放しになっていたのですが、管理人さんが居る筈なので、入り口に立って「すみませ〜ん!」と、声をかけます。

すると、中から「中へどうぞー!」と、男性の返事が聞こえてきたので、中に入らせてもらいます。

1階の客間は写真に写っているこのスペースのみです。

土足のまま入れる廊下、右が宿泊者の調理スペース、左は管理人室、私の背面に管理人さんが調理するスペース(レトルトカレーぐらいは注文できるみたいです)、右奥に梯子があって、それで2階へ上がると20人ほどが雑魚寝できるスペースがあります。布団は無いので、持参の寝袋一式を使うか、寝袋を借りるかになります。宿泊料金は素泊まり寝具持参で4500円。いわゆる山小屋素泊まりと同じレートです。

私以外にお客さんがすでに1名到着していたようでしたが、その方は天気が良くなってきたので悪沢岳まで今ピストンしているとのこと。

私も行こうかどうか一瞬悩んだのですが、明日は天気が良いらしいので、当初の計画通り日の出を悪沢岳山頂で見ることにして、今日はここでまったりすることにします。

管理人のYさんはとても気さくな方で、望む時はいつでも話し相手になってくれましたので、まったく退屈しないどころか、非常に楽しく時間を過ごせました。

さらに、YさんのノートPCはネットにつながる状態だったので、天気予報も詳細に調べてもらえました。

標高3000mで毎日観天望気をしているYさんの見解も含めて「8月18日までこのまま持つよ」とのこと。

なんと、8月18日は下山予定日です。

なんてツイてるのでしょう!!

その後、数名の方が避難小屋に次々に到着。皆で廊下を中心にして座り、山話しで大いに盛り上がりました。

(左の管理人室の入り口に座ってらっしゃる方がYさんです)

ここで初めて南アルプス南部の公共交通機関が全滅していることや、震災による登山控えの影響が重なって、登山者がお盆間近にもかかわらずほとんど来ていないことがわかりました。

どうりで100名山の山頂でも簡単に独り占めできたわけです。

私は「さすが南アルプス、人気がが無い!静か!」って喜んでいたわけですが、それはさすがに勘違いでした。

本日の宿泊者(7名)は私以外全員南下コースなので、どこからどう下山するかで皆さん困られているようでした。

Yさんが「村民専用バス」などの裏技や、自家用車で往復する人に乗せてもらうとかの方法を皆さんに伝授されていたので、私もいつか食らうかもしれない日のために話に耳を傾けていました。

たまに外の晴れ具合もチェックしたりしましたが、どうせ夕日をじっくり堪能する予定なので、基本的に避難小屋の中で楽しく時間を過ごしていました。(途中からストーブの火が点って暖かかったですし(笑))

そして夕食タイムです。(自炊なので時間が決まっているわけでなく、誰彼と無く自然に作り始めます)

皆、それぞれ持参した道具と材料で料理を開始します。(一人だけレトルトカレーをYさんに注文されている方もいらっしゃいましたが)

ちなみに、ここ数日の雷雨のおかげで天水が豊富に溜まっていたらしく、料理用(火を通して使用)の水はタダで分けてもらえました。

(つまり、えっちらおっちら荒川小屋から持って上がってきた分はほとんど意味がありませんでした)

料理が始まると全員の視線が写真右側のおじさんに釘付けになります。

この方は最後に避難小屋に到着された方で、話を聞いてみるとここに到着するまでにコースタイムよりえらい時間がかかっていて、かつバテバテの状態で到着されたのですが、とにかく料理道具と具材が豪快。

重そうな鉄の鍋でおもむろに肉類の炒め物を始め、野菜を(すごくよく研がれた)ナイフでささっと切り分け、華麗に鍋を作り始めた方と思えば、最後はうどんを取り出して、フルコースを堪能されていました。

バーナーもホームセンターで普通に売ってる「オートキャンプ」に持っていくようなでかくて重いタイプで、標高3000mではまずお目にかからないタイプのものです。

調味料の醤油にいたっては台所からそのまま持ってきたという感じで、中瓶一本丸まんま登場したところで、(これはネタだろうと判断し)あれこれツッコミを入れさせてもらいましたが、おじさんはまるで意に介さない感じで受け流しつつ料理を楽しまれていました。

その後、日没の時間になったので、小屋のすぐ横にある中岳山頂に向かいます。

もう、すっかりガスも取れました。

標高3083mの吹きっ晒しの頂上は当然ながら死ぬほど寒いので、ダウンの上にカッパ(風よけ)まで着込んで完全防備体制です。

まだガスに覆われている山もある中、荒川中岳山頂は綺麗に視界が抜けていて本当にラッキーです。

というわけで、本日の夕日です。

ちょっとわかりにくいですが、悪沢岳の左側の空がピンクに染まっていると思います。

これ、たぶん埼玉県あたりで発生した雷の光だと思います。

この明滅を眺めていたら、先ほど豪快に鍋を作られていたおじさんに話しかけられました。(他の方は皆さん小屋の中に戻られ二人きりになってました)

いろいろお話をさせてもらってわかったことなのですが、おじさんは元々カヌーイストで若い時から日本中の川を探検されていて、登山はそのおまけで自己流ながら何十年も前からやられているとのこと(大先輩)。道具はカヌーの旅で使っているものをそのまま流用しているのだそうです。バテバテで到着されたこともあり、「軽量化はしないのですか?」と改めて真面目に訪ねてみたところ、

「今までずっとこの装備で登り続けてきたし、山では自分が食べたいものだけを食べたいんだよ。もし、この装備で登れなくなったら、その時は登山を辞めるよ」

という返事が返ってきて、私とはポリシーが180度違うのですが、筋の通り具合とそれを長期にわたり実践されていることに感動しました。

いつか機会があったら川に連れて行ってもらいたいものです。

おじさんは食事だけでなく登山道具にもすごいこだわりがあるみたいで、最初に買い揃えたものは使える限りはいつまでも使い続けているのだそうです。古いズボン(名前忘れましたが、昔は皆さん履いていたズボンだそうです)にビンテージ物のゼロポイントのザック、登山靴は底がペラッペラの足袋(きっとカヌー用でしょう、Yさんに後から聞きました)を履いて来ているんだそうです。スニーカーで山を駆け回っているYさんも足袋にはびっくりしてらっしゃいました。

その後も遠くの雷を眺めながら登山やカヌーの話で二人で盛り上がっておりました。

すっかり陽が沈んだので小屋に戻ります。

灯油ランタンに灯油ストーブにやかんに麦茶の湯気。

昨日の兎岳避難小屋とは真逆の暖かく人との交流に溢れた夜を過ごしました。

ひとりきりの縦走ですが、こんな夜もまたいいもんですね!

あと、南アルプス南部の山小屋や有人避難小屋で東海フォレスト管理のところはすべて無線機で情報交換をしており、「明日そちらの小屋にテント泊と小屋泊が何人向かうよ」とか、そんなやり取りを定時にしているようでした。(南アルプス南部はほとんど東海フォレストの私有地です。震災で有名になりましたが尾瀬が東電の私有管理地だったのと同じような話ですね)

なので、中岳避難小屋にちょっとした届け物があった場合、一旦(客数が多くヘリがよく飛ぶ)荒川小屋に届けて、その後バイト君がひとっ走りするという運び方が可能だったわけですね。

宴もたけなわではありましたが、20時に管理人さん以外全員屋根裏みたいな2階に上がり、就寝タイムとなりました。

さて、標高3000mオーバーの夜の気温はどんなもんでしょう?

では、おやすみなさい。

って、足寒む!!

(今回の装備の最大の弱点は、足を暖める装備が弱かったことだとこの日の夜中に気が付きました)

しかし、それでも結局寝てしまうのでした。

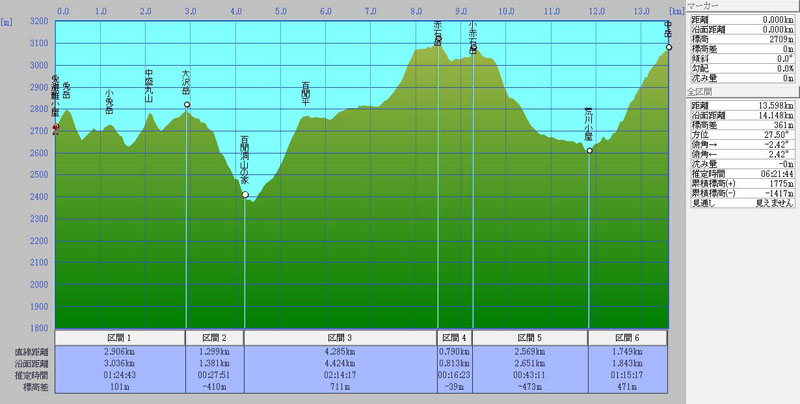

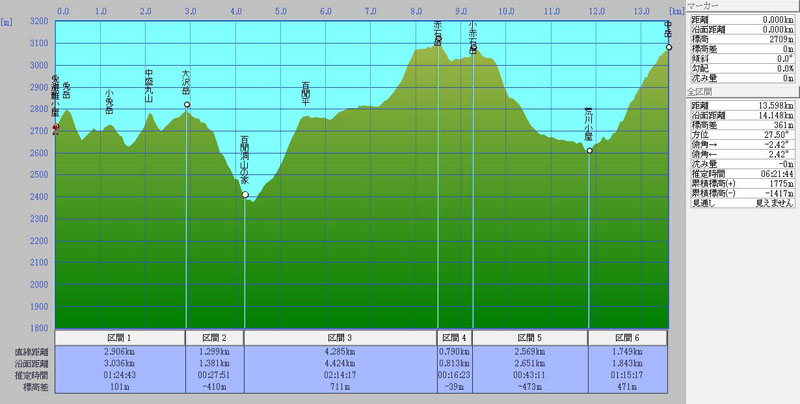

登り累計 1775m

下り累計 1415m

移動距離 14km

つづく