8月15日(月)

3時に起床。

インナーポールが風のせいで縛っていた紐が外れて倒れていたので、何気なく元の位置に戻したら、ポールの先端がナイロンの補強していない部分に移動してしまっていて、「ビリ!」という音と共にポールの先端がツェルトを貫いて破いてしまいました。。。

とほほ。。。

(昨日のおじさんの「やめておきなさい」というアドバイスがこんな形で実現するとは・・・、まぁ、私の不注意なのですが。)

とりあえずテント用のリペアーキットは持ってきているのですが、強風吹きすさぶ早朝の暗いうちから修理は難儀なので、作業は後回しにして出発の準備を進めることにします。

ひと通りの準備を済ませ、小屋の受付に顔を出して弁当を受け取ってから4時すぎに北岳山荘を出発。

隣の富士山おじさんも起きてらっしゃったので、軽く挨拶をしました。(この時に名刺をいただきました)

夜中に月夜の綺麗な写真が撮れたと喜んでいました。さすがでございます。(私は夜中は爆睡していて見てすらいませんでした)

白根三山から南アルプスの主稜線に乗り換えるために、一度間ノ岳まで戻ります。

主稜線に戻る方法は間ノ岳経由で行く方法と北岳に登り返してから両俣小屋経由で行く方法の2つがあったのですが、先日の大雨で両俣小屋方面は通行禁止になっているかもしれないと熊ノ平小屋のおじさんに言われたのと、昨日のコース変更で未踏となった三峰岳(2999m)の頂上も踏んでおきたかったので、間ノ岳コースにしました。(なので、昨日のうちに北岳往復を済ませたわけです)

中白根山に登っている最中に北岳を振り返ったところです。

もしかして、本日は北岳に向かわなくて正解だったのかもしれません。

なんて、思っていたら、こちら(中白根山)もガスりはじめました。

ありゃぁ〜、このタイミングでガスのカーテンが!

お、晴れた! これならなんとか日の出が拝めそうです。

中白根山の山頂脇にカッパを着込んでカブトの幼虫みたいに横向きに丸まって動かない男性が居たのですが、ちょうどそこが日の出鑑賞のベストポジションだったので、そのすぐ横に陣取って鑑賞開始です。

私の気配を感じたからか、カブトムシおじさんも起きてきました。

話を聞いてみると、早く縦走を終えたくて農鳥小屋を午前2時頃に出発し、結局眠気に負けてこんな寒いところで凍えながら寝ていたそうです。

私が横に立たなかったら朝日を見逃すところだったと喜んでくれました。

そんな話をしていたら、タイミングよく太陽が顔を出しました。

でも、こんなガスった日の出ですから、我々2名以外に誰も中白根山の山頂で足を止める人はおらず、皆さん間ノ岳方面に向かって素通りで歩いて行ってしまいます。

これはこれで綺麗だと思うんですけどね〜。

お〜、稜線にガスのカーテンですよ!

自分の頭上に発生したら邪魔なだけですが、脇に出る分にはとても神秘的な現象です。

(けっこう流れるスピードが速いんです。水流をスローモーションで見てるみたいです)

飽きずにずーっと眺めてました。

もしかしたら間ノ岳まで日の出前に行っておけばよかったのかなぁ〜、と、ガスることなく朝日を浴びている山頂を羨ましく眺めていたのですが、本日の「スーパー絶景」はこの直後に目の前で展開され、向かわなくてよかったと思うと同時に、思わず息を飲みました。

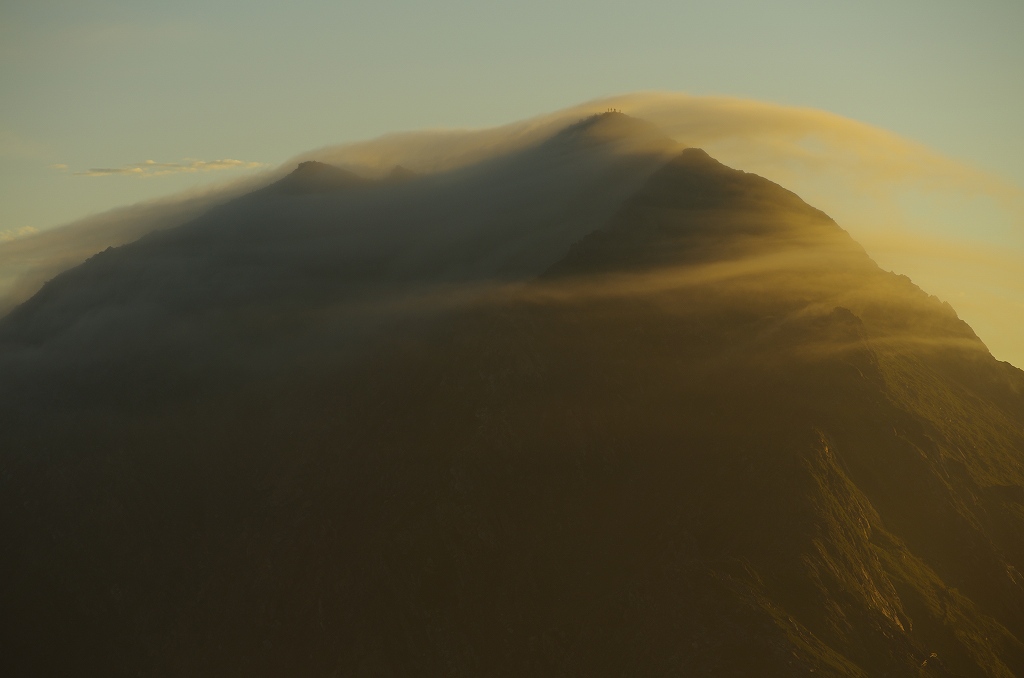

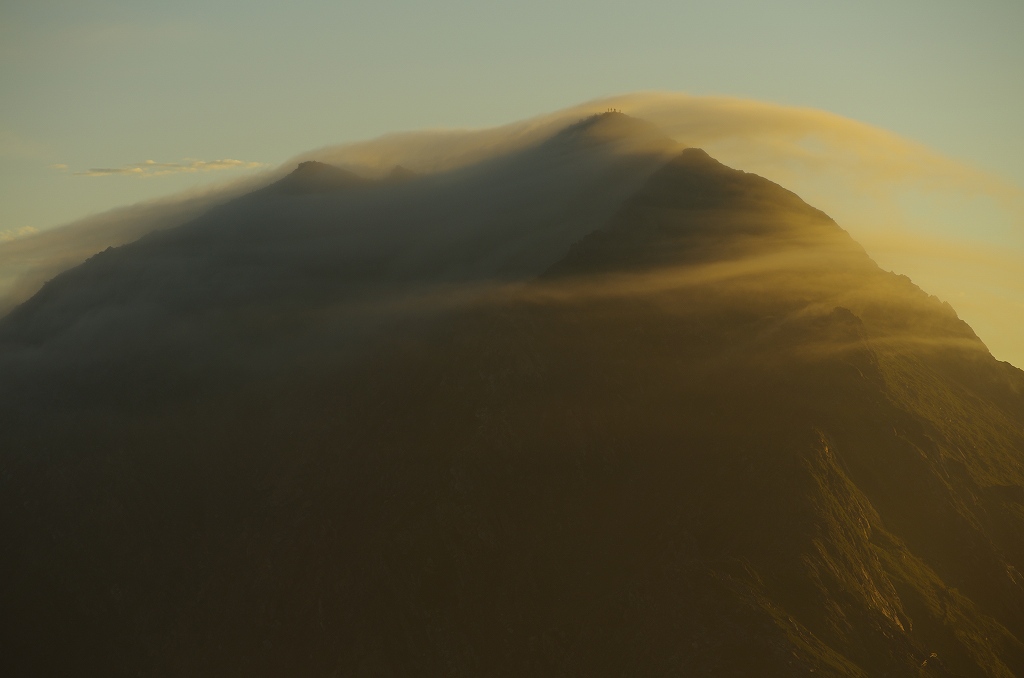

黄金色に輝くガスをまとった北岳!

いや〜、これだから登山は何が起こるかわかりません。

二人で大感激の瞬間でした。

ビバ、北岳!

本日もありがとう!

カブトムシおじさんは北岳方向に急ぐということでお別れし、私も間ノ岳に向かって歩き始めました。

背後には本日の目的地、仙丈ヶ岳に向かう稜線が延々と続いています。

ぱっと見、なんかダラダラとゆるい坂を登るように見えて「楽勝」だと考えていたのは大いなる勘違いだったとこの後思い知ることになります。(恒例ではありますが、この日は全行程の中でも辛さで上位に食い込む一日になりました)

昨日よりも(読み通り)さらに晴れ渡った間ノ岳の山頂です。(6:20)

すでにたくさんの人が山頂に来ていました。

さすが日本第四位の標高、空が蒼色!

こちらは、これまで歩いてきた山シリーズ。

右手前から塩見岳、大沢岳に中盛丸山(かなり遠くの2つの山)、兎岳、聖岳、真ん中の赤石岳、左の荒川岳でしょうか。

こうやって眺めてみると、たしかに赤石岳が主峰に見えます。

本日の目的地、仙丈ケ岳。

そして、甲斐駒ケ岳!

こりゃまた、かっちょいい〜。

左から甲斐駒、北岳、右奥が八ヶ岳。

というような眺望を楽しみつつ、本日のコモパンタイム。

(昨日、すでに食べたのでは?ということは考えておりません)

こんな雲海も素敵ですね〜。

そして、間近に観るのはこれが最後となる富士山。

(間ノ岳山頂から見る富士山は最高にかっちょいいです。おすすめ!)

よ〜し、では行きますか!!(6:45)

まずは三峰岳(みぶだけ)に向かいます。

三峰岳までのコースタイムが短かったので楽勝ルートかと思っていたら、これが案外に歩きにくい道で、アップダウンがほとんど無いのにも関わらず、ぴったりコースタイムどおりの時間をかけてしまいました。

三峰岳によじ登ります。

三峰岳の山頂です。(7:25)

名前すら聞いたことが無かった山ですが、何気に剣岳と同じ標高なんですよね〜。(2999m)

さて、楽勝の仙塩尾根(勘違い、現実はかなりハードな「バカ尾根※」)を行きますか!

※バカ尾根、単調な登り下りが続き、ただ長いだけの尾根道という意味。ブログなどで仙塩尾根を検索すると、バカ尾根扱いされているみたいです。

最初のうちは気分良く稜線を下っていたわけですが、、、

人気が無いコースの定番、ハイマツや潅木達による歩行妨害(人間都合)が始まります。

しかも、手を使わないと降りられないような岩場まで登場します。

ダラダラ下って、ダラダラと登ると思っていたのは大きな間違いで、実際は常に急坂を細かく下ったり登ったりします。

ふと、一昨日人妻さんに背中を拭いてもらったときに、首の日焼けが酷い事になっていると言われたのを急に思い出し、手で触ってみると、たしかに水ぶくれ状態になっています。

何の気無しに水ぶくれを潰して皮をめくったところ、、、

「痛って〜〜!」

と、声が出るぐらい滲みました!

しかも、本日のコースはこんな時に限って「北上一直線」。

常に首筋に太陽光線が当たり続け、それがまたすごく滲みます。。。

思わず、今まで一度も使ってなかった日焼け止めを首に塗りたくり、タオルを水で濡らして首に巻き、射ぬく様な太陽光から隠します。

首が滲みるは、潅木に邪魔されるは、足元不安定だわ、しょっちゅう登り返すは、手を使わされるようなところも多いはで、下るだけでもえらいしんどいです。

ようやく太陽光線を遮る樹林帯に入ったと思って喜んでいたら、今度は倒木のオンパレード。

ザックが大きいと、これが地味に体力を奪って行きます。

あ〜〜! 腹減った!

(下ってるだけなのに)

登ってきた人に野呂川越(休憩ポイントにしようと思っていた今回のコースの一番ボトム(標高2300m)がすぐそこであることを確認し、仙丈ヶ岳を樹間から望む風通しの良い場所を見つけてザックを下ろします。

というわけで、必殺北岳山荘弁当!!(8:50)

(ライティングが不自然なのは、弁当を美味しそうに写したくて、柄にも無くフラッシュを焚いたからです)

それはともかく、、、、

すっげーーーーーー!ウインナー、鮭、シュウマイ、、、

スパゲティとカレー以外の食事、久しぶりに口に入れました!!

うっまーーーーーーーい!!!

まさか山小屋の弁当を目にうっすらと涙を浮かべながら食べることになるとは思ってませんでした。

何もかも綺麗に半分だけ食べて、残りは大事にザックに仕舞います。

なんせ、ここから3000m級の仙丈ヶ岳に登り返さなければならないのですから。

さて、行きますか!

野呂川越にすぐに着くと聞いたのですが、延々と倒木地帯を下って行きます。

登り返すも何も、まだまだ下るみたいです。。。

ようやく着いた! と思ったら、「この先600m」表示・・・

だぁ〜! 倒木、邪魔!!

跨げる場合はまだ良いのですが、くぐる場合はザックが邪魔して本当に大変です。

ふぅ〜、やっと着きました。(9:35)

本当にヤレヤレです。

というか、ここから(2300m)から3033mまで登るんだよなぁ・・・

この先は素晴らしく道の状態が良いことと、ほとんど下らずに登り一辺倒であることを祈ります。

さて、行きますか。

うっげ〜、木が覆い茂って無いとすんごい暑い!

首が滲みる〜!(樹林帯続きで濡れタオルを外しておりました)

横川岳通過(10:00)

地図を見て諦めておりましたが、まだ数回アップダウンを繰り返すみたいです。。。

倒木の量も相変わらず。

途中、地図に水場が出ていた場所を通過したのですが、立ち寄ることすらせずに素通りしました。

9

伊那荒倉岳の山頂に到着。(11:10)

展望のまったく効かない山頂で休んでいたら、男女二人組が向こう側から歩いてきて、この山頂を発見してすごく喜んでいました。

その喜び具合がこの先の悪路っぷりを連想させるわけですが、敢えてどんな状態かは聞きませんでした。

(参考として仙丈ヶ岳からここまで何分かかったかだけ確認させてもらいました)

そこから、数回アップダウンを繰り返した後、、、、

こんなハイマツトンネルみたいな景色に切り替わり、気分転換に良いなと喜んでいたわけですが、、、

実は喜んでる場合ではありませんでした。

ハイマツの密度がえらい上がったなと思ったあたりで仙丈ヶ岳方面から下ってきた人とすれ違ったのですが、その人が突然、

「ハイマツ!、この先まだ続きますかね!?」

と、すごい勢いで訪ねてきたので、

「いや、ここで終わりですよ」

と、答えたら、

「ヤッターーーー!」

と、喜びつつ

「ここからのハイマツ帯、本当に最悪ですよ!」

と、不吉な一言を残して下って行かれました。

では、最悪だと言うハイマツ帯に突っ込みますか・・・・

ぐわ!

うげ!

ぬお!

・・・えぇ、確かに仰るとおりでした。

とにかく、この区間のハイマツの生えっぷり、道の塞ぎっぷりは酷いです。

しかも、ハイマツは風雪に備えて下向きに生えているので、下るよりも登るほうが全然辛いはずです。

すべての枝が弾力を駆使して登るのに抵抗してきます。

腕は擦り傷だらけになりますし、普通に登るのよりも数倍体力を削られます。

後から気がついたのですが、ザックのサイドメッシュポケットがおもいっきり破れました。(アメリカのトレイルを歩く用にデザインされたザックなので、日本のハイマツ漕ぎは想定外なのでしょう)

中に入れていた無線機などの貴重品を落とさなくてよかったです。

ふぅ〜、やっと終わりました!

(正確には登山道が冬期の風上(東)側に移った関係でハイマツの丈が下がって膝サイズ(まさに這い松)になりました)

う〜む、やはり仙丈ヶ岳はガスの中ですね。

この辺り、雪解けの季節だとすごい花畑が広がっているんでしょうね〜。

お! ガスが取れた!

(ってことも、たまにありましたが、基本的にはガスの中に隠れている時間のほうが圧倒的に長かったです)

この花畑地帯を抜けたら、ようやく仙丈ヶ岳への登りに取り付けます。

言わば、本日最後の登りです。

ちょうど山頂から下ってきた男性に水場のことを尋ねられたので、水場に向かうポイントはあるけど、自分は水が出ているかどうか確認してないことをお伝えしました。

男性はお礼ついでに「山頂まで後90分ぐらいですかね〜」と教えてくれたのですが、内心ではもっと早く着くだろうと思ってました。

ちなみに、お盆のこの時期に野呂川越から仙丈ヶ岳(百名山)の区間ですれ違ったのは、ここに記録した三組だけです。

(さすが不人気のバカ尾根)

最初、こんな登りがあって面食らったのですが、すぐに登りやすい道に切り替わりました。

これさえ登りきれば、あとは台形の山頂を水平に移動してから反対側の小屋に下るのみ!(という個人的なイメージです)

まずは大仙丈ヶ岳に到着!(13:45)

名前は立派ですが、ここが本当の山頂では無いんですよね。

到着したとき一応ガスは取れていましたが、周囲の展望はほとんどありませんでした。

とは言え、完全にガスに包まれていないあたりが、今回の縦走の天候運の強さだと思います。

では、水平移動、、、、じゃないんですね。。。

まぁ、そりゃぁ、山ですからね。

とほほ。

あ! 雷鳥!

縦走8日目にして、ようやく出会えました。

(ずっと天気が良かった証とも言えます)

こんなところで、こんなに迫力のある稜線に出会うとは思ってませんでした。

(仙丈ヶ岳は「南アルプスの女王」と呼ばれているので、勝手に「たおやかな山」のイメージを持っていました)

さっすがぁ!

北岳に負けず劣らずのすごい花畑です。

お、今度は親子ですね。

ここまで雷鳥に出会うと、すぐに雨が降るんじゃないかと心配になってきました。まぁガスってるから出てきてるんでしょうけど。

(どんくさい鳥なので、猛禽類に襲われないようにガスっているときに活発に活動します)

最後は多少意地になって歩いて、先ほどの男性に言われた90分より5分だけ早く仙丈ヶ岳の山頂に到着。

思っていたとおり90分より早く着きました!(笑)

山頂には朝日目的で明日再訪する予定なので、本日はガス晴れ待ちせずにそのまま仙丈小屋に向かいます。(14:30)

というか、千丈小屋への道、今下っている道であってるのでしょうか?

(晴れていれば山頂から仙丈小屋がすぐ下に見下ろせるのですが、ガスっているとさっぱりわかりません。旺文社の地図でも、どこに位置しているのか曖昧に記載されてますし、標識も見あたりませんでした)

かなりバテていたので、あさっての方向に下ることだけはしたくないのですが・・・

しばらく下りガスの中から忽然と登場した分岐看板に「仙丈小屋」の文字を発見して一安心。

あとは標識に従って歩き、目の前まで来てようやく小屋本体を発見しました。(14:45)

仙丈ヶ岳は幕営禁止エリアに指定されているので、本日は小屋泊まりです。

(昔の記録をネットなんかで読むと、皆さんここで幕営していたので、最初は可能かと勘違いしていました)

小屋泊まりと言っても食事寝具持参コース。中岳避難小屋と同じ使い方です。

計画時には幕営にこだわって北沢峠まで下ろうかと考えていたのですが、コースの長さを考慮して急遽ここを宿泊地に設定しなおし、ひとまず予約を入れておいて正解でした。

(予約制の小屋です)

予約時に「15時までには到着するように計画を立ててくださいね」と言われていたので、バテているのにアップテンポで歩いてきたわけですが(逆に言うと仙塩尾根をアップテンポで歩いたからバテたとも言えます)、小屋で確認すると、「計画はそうして欲しいけど、15時までに到着しなければならないというわけでは無い」ようでした。

落雷の危険があるので、そう伝えているだけなのでしょう。

だったら、もっとゆっくり歩けばよかったです。

ここも美味しい水がたくさん得られる場所なので、ザックを下ろしたらすぐに水を飲みに出掛け(小屋から歩いて1分)、ついでに頭と体を洗わせてもらいました。(人妻背中拭きサービスはもちろんありません)

う〜ん、快適!

すぐに早朝に破いたツェルトの補修を開始します。(これはすぐに終わりました)

ザックのメッシュポケットの破れはどうにもならないので、こちらは下山後になんとかするしかなさそうです。メッシュポケットに入れていたものをすべて別の収納場所に移しました。

ここの小屋のご主人さん、これまた個性的で話していて楽しい方でした。

他にも私と同じ歳ぐらいで、登山をはじめて2年目ぐらいの男性の方や、ご年配の夫婦で日本中の山の「あらゆる登山道を歩き尽くす」ことに執念を燃やされているお二人と仲良くなり、話しているうちにあっという間に時間が過ぎて行きました。

ちなみに、ご年配の夫婦にとって「仙塩尾根」は「整備状況として全然余裕」の範疇なんだとか。

同い年ぐらいの男性は私と同じテント泊メインの行動計画(2泊3日)で、本日は食事寝具持参素泊まりコースだったので、二人とも夕飯の準備を始めます。

ご年配の夫婦は「もう歳だから今回の縦走から山小屋に頼ることにしたの。楽でいいわぁ」と、言いながら食堂へと向かいました。(食堂と言っても、寝るスペースに一時的に机並べて、皆で仲良く食事を食べるだけですが)

自炊をする我々は小屋の外にある「自炊小屋」で入り込むすきま風に耐えながら飯を作らなければならないルールなのですが、おおらかなご主人が、「そこで作っていいよぉ〜」と仰ってくれたので、お言葉に甘えて小屋内の空いてる机に二人で並んで料理を開始しました。(それを聞かなかった他の方は外の小屋で作って食べていたようです)

いつものカレーセットで料理(というか、湯沸し)を開始すると、彼は突然缶詰の焼き鳥をコッヘルで炒め始め、他にもアスパラガスとか野菜を取り出したところで目が釘付けになってしまいました。

アスパラ。。。。

中岳避難小屋で出会ったカヌーイストのおじさんもそうでしたが、この方もオートキャンプ出身で、テン泊時の料理は「軽さよりも食べたいものを食べる主義」なのだとか。

思っていることを顔には出さないように努力はしていたつもりなのですが、あまりに見つめすぎたからか、それとも絶賛しすぎたからか、

「これ、食べますか?」

と、少しだけおすそ分けをしてもらったのでした。

もちろん遠慮して断るのは不可能でした。

んんん、うっまーーーーーーい!!

では、お返しに、、、、

小屋の前から夕焼けをプレゼント!

さらに、どこかのカップル付きで。(TABさんなら喜んでくれるか?)

いや、彼は幕営経験も浅く夕焼けの楽しみ方も知らなかったみたいだったので。(私が声をかけなかったら小屋の中で持参の酒を飲んで過ごしていたと思います)。。

夕焼けには見向きもしなかったご年配の夫婦(このぐらいの日没じゃ腰が上がらない?)が、「今日は諏訪子の花火大会なのよ」と言いながら、かなり暗くなってから小屋の外に出てきました。

周囲が真っ暗になってから待つこと15分、、、、(19:15)

た〜まや〜!!

(望遠(フィルム換算200mm)でこの大きさ)

小屋のご主人さんは花火を確認すると大声で宿泊者に「今年も諏訪子の花火が見えてますよぉ〜!」と案内したのですが、皆さん、あまりの小ささに、少しだけ見たらすぐに小屋に戻られてしまいました。

花火は左右数カ所から上がっているようでした。

(なんだかんだ私とご夫婦の奥さんが一番長いこと見ていたような・・・)

さて、消灯の時間になりました。

では、寝るとしますか!(20:00)

おやすみなさい。

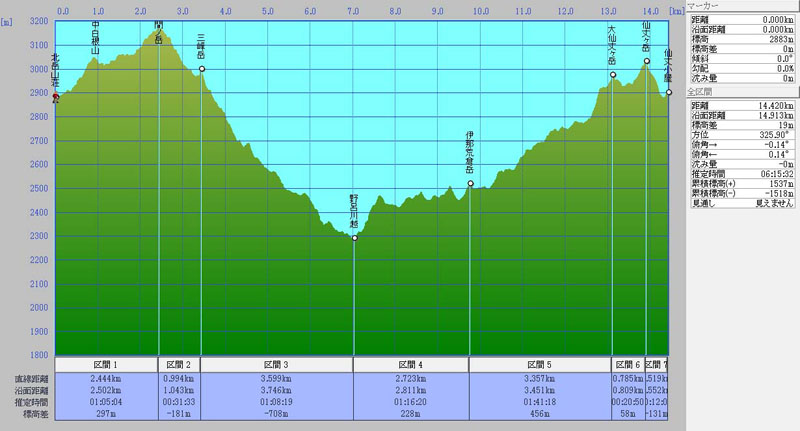

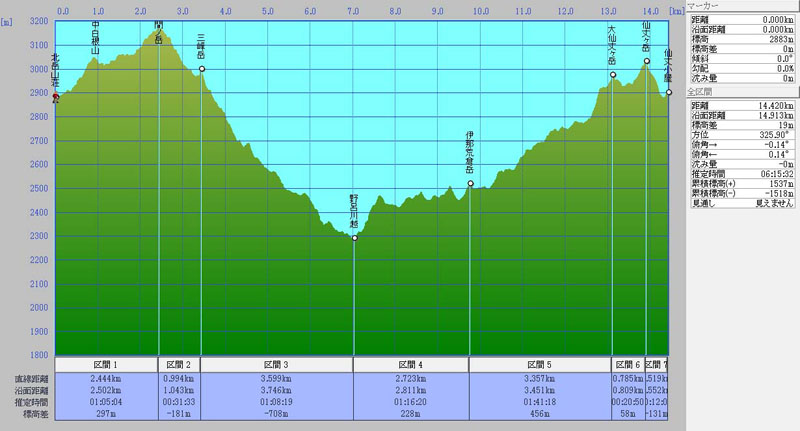

登り累計 1540m

下り累計 1520m

移動距離 14.5km

つづく