-------------インドネシア ドライブ旅行記(目次)

-------------前のページに戻る

3日目(12月29日(月))

あぁ、やっぱり天気予報通り曇天か。

少しだけ期待していたけど、これじゃぁ登山は無理だな、というか楽しめないな。

というわけで、昨日考えた計画通りジョグジャカルタの2つの寺院へ行くことに決定した。

まずはプランバナン寺院から行ってみることに。

では、いざ出発。

(一台分しか無い駐車場に停めさせてもらったので、宿の主が所有する白のホンダ・モビリオ(日本では見たことが無いモデル)は路駐になっていた)

朝食は車の中でコモパンのチョコ味を頂いて済ました。

これけっこう美味しい。

インドネシアを走る日本のコンパクトカー(ホンダ・ブリオ)、けっこうな確率でハミタイ(はみ出したタイヤ)状態。

コンパクトカー → 若者が買っておしゃれする → ハミタイ

という流れを予想したが実態はどうなんだろう?

こちらもハミタイ。(同じくホンダ・ブリオ)

左は(たぶん)バイク専用レーン。

河のように大量のバイクが流れている。

そろそろガソリンが足りなくなってきたので、ここで一旦給油することにした。

559km走行、37リットル給油。

約3000円強。

燃費はリッター15kmといったところ。

これならガソリン代はそれほど気にしなくても良さそうで助かる。

コンパクトカーだけでなく、日本のビンテージカーをドレスアップして乗ってる人も多いみたい。

たぶん、こちらはもう少し上の年齢の人が乗ってるはず。

(後で聞いたら、インドネシア人にとってのあこがれの車が当時買えなかった日本車に乗るのがブームなんだとか)

看板の女性、一瞬デビ婦人かと思った。

(スカルノ大統領の第三婦人)

信号待ちのたびに物売りのおじさんのセールスを受ける。

インドネシアでは道路の真上に看板を出して良いらしい。(香港みたい)

しかし、これ、何の看板なんだろう?

(後でよく見たらBANKって書いてあるから、銀行の看板かな)

ここにも馬車が走っていた。

でも、こちらはデザインからして観光客向けだと思う。

プランバナン寺院群に到着した。

宿からたいした距離でもないのに、交通量のせいでけっこう時間がかかってしまった。

(写真は駐車場のゲート)

お〜、大人気だ。

さて、私もチケットを買うかと窓口に行くと、「外人はあちらから」と別の建物に案内された。

そして、先ほどの混雑が嘘のようなガラガラの入り口で一桁違う料金を払わされた。(たしか2000円とかそのぐらい)

まぁ、観光産業で外貨獲得しないといけないんだろうしね。

では、早速見に行ってみよう!

おーーーーー、さすがぁ!

こりゃすごい迫力だ!

では、近くで見てみるか。

宗教や着てる服は違えども、やってることは万国共通なのである。

あ、でも、厳格なイスラム国家ではこれはありえないか。

(インドネシアのイスラム教徒の大半はそこまで厳格ではない様子)

中国とかの寺院をあまり見たことがないので、これを見て真っ先に沖縄が頭に浮かんだ。

うーむ、しかし混んでるなぁ。

まぁ、年末休暇だしね〜。

そして、たまに周囲から聞こえてくる日本語。

どうやら、日本人もそこそこ来てるみたい。

できれば、こんな古代ロマンあふれる場所で日本語は聞きたくなかったなぁ。

まぁ、それは自分勝手な要望か。

あと、パンフレット売りのおじさんがこちらの顔を見て、日本語で「ホンウッテルヨ」と声をかけてくる。

なんで見ただけで日本人ってわかるんだろう?

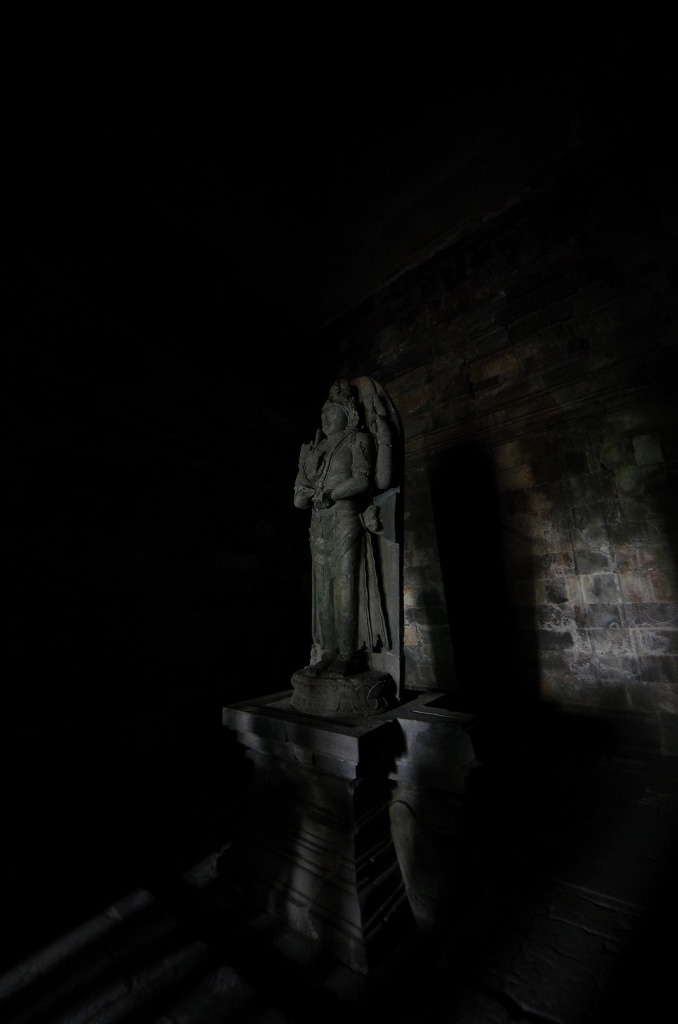

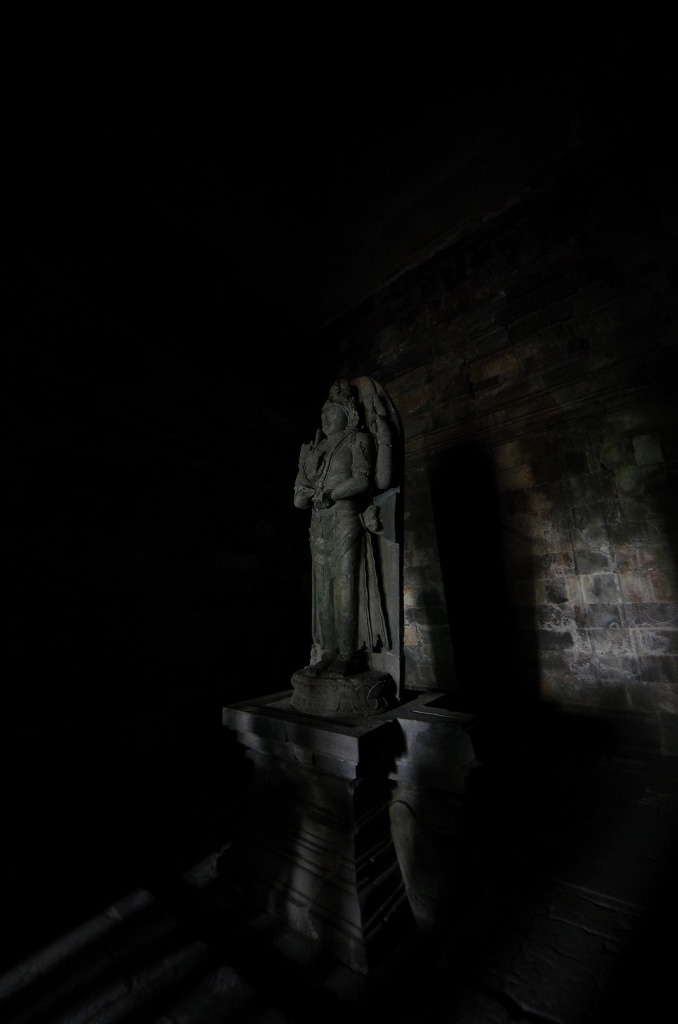

ふむふむ、なるほど。

(この時点ではこれが何の像なのかわかっていない)

すごいなぁ、石の建造物の精緻さ。

本当に女性は写真の撮り合いっこが好きだねぇ。

(これに関しては日本人以上かも)

これも見事な作り。

いやぁ、すごいすごい。

しかし、彼女たちにとっては、この素晴らしい建物の造形は写真の背景でしかないのかもしれない。

まぁ、それはともかく、だいたいひと通り見たし、そろそろ帰ろうかな。

と、思ったけど、念のため「地球の歩き方」で解説文を読んだら各建造物がどういった理由で立てられたのか判明し、見落とし多数だったので見直しすることにした。

というか、そもそも訪問する前にちゃんと読んでおけば良かった。

というわけで、見落としていたドゥルガー(ロロジョングラン)姫の像。

お姫様が石にされた背景を知ってから見ると、何か迫るものがある。

ちなみに女性はこの像の胸をさわって良いらしい。(とか何とか言いながら、日本人の家族連れの女性が触っていた。美人になれるご利益があるとかないとか)

というわけで、「地球の歩き方」に書かれていた解説を元にひと通り見なおしてから外に出た。

ようやく姿を見せたムラピ山。

標高2930mとかなり高い山で、しょっちゅう噴火する活発な活火山である。

直近だと2010年に大噴火を起こして多数の死者を出しているのだが、晴れていたら、この山にも登ってみたいと思っていた。

こういった観光地につきものの修学旅行生達。

男の子たちが影に隠れてタバコを吸ってたのが微笑ましい感じだった。

ちなみにインドネシアはまだまだ喫煙文化全盛で、道路はタバコの宣伝だらけになっている。

見た限り、ほとんどの成人男性(あと、けっこうな比率の女性成人)がタバコを吸ってる様子。

さて、今度こそ駐車場に戻ろう。

ノリノリなポーズを決めてくれてるプーさん。

まぁ、この似てない具合だとライセンス契約はしてないんだろうね。

敷地内を走る車を改造したトレインと派手な赤色のアバンザのパトカー。

博物館も女子生徒にとっては写真撮影会場ぐらいな様子。

でも、ここで紹介されていた遺物や遺跡発見から修復までの記録は一見の価値有りで、正直この状態から復元させたのかと驚いた。

写真撮影と言えば、たまにその辺を歩いていた白人さんは「マスコット的に

大人気」で、あちらこちらから「一緒に写真撮らせてもらっていいですか?」と声がかかっていて、ちょっとかわいそうだった。(ほとんどの白人さ

んが問答無用でマスコット扱いされてるのを喜んでないのが顔に出ていたので)

乗馬サービスとプランバナン寺院群。

昼は敷地内のレストランでナシゴレンを注文した。

日本でもアジア料理店で食べたことあるけど、本場はさすがに旨い。

ナシゴレン、アヤムゴレン、ソト・アヤムの3つがあれば2週間は余裕で乗りきれるなとこの時思った。

腹ごしらえも出来たので、ボロブドゥールに向かうために道順を確認しておこうとスマホを出したら、アンテナは立ってるのにまったくネット繋がらなくなってしまっていた。

あれこれ試しても埒が明かなかったので、そう言えば先ほどテレコムセルの屋台があったから、そこで相談してみるかと歩き始めたら急に一瞬だけ繋がった。

どうやら皆が「プランバナン寺院群ナウ」とか書いてネットにアクセスするので回線が混んでただけの様子。

こりゃぁ、観光地を周る限り同じ問題に何度も巻き込まれるんだなという良い教訓になった。

東大寺のシカよろしく、ここでもシカが飼われていて、餌も売っていた。

(もちろん餌やりにチャレンジしたの図)

かなり気温が上がってきたのでコーラを調達。

駐車場に戻るためにはこのおみやげ屋さん地帯を抜けていかねばならない。

こういう作りは万国共通だねぇ。

遺跡のロマンも何もあったもんじゃないね。

思わず記録撮影をしてしまう微妙なクオリティ。

ここまで似てないと、これがオリジナルと言えなくもない。

屋台のスナック類、腹壊すのを覚悟で食べてみたいけど、今は我慢。

まだまだ旅は長いしね。

というわけで、数々の誘惑に(割りと余裕で)打ち勝ち、駐車場に戻ってきた。

駐車場に何台もアバンザが並んでるところがいかにもインドネシアな光景。

(おかげで自分のアバンザを見つけるのに苦労した)

すでに天気が回復してきていたら明日から登山をするという選択肢もあったのだが、相変わらず天気が悪いのでそのままボロブドゥール寺院へ行くことに決定した。

これで今日一日ジョグジャカルタに滞在することが確定したので、ネットが繋がるようになったので今晩のジョグジャカルタのホテルも確保しておいた。

いやぁ、スマホは便利だ。

スマホなしの海外旅行なんて、もう考えられん。

ボロブドゥール寺院までの移動では裏道を使ってみることにした。

確かに道は狭いけど、国道よりははるかに空いてるし、探検気分が盛り上がっていい感じである。

ヤマハのトラック。

田んぼの真中で初めて車から降りて写真を撮ってみた。

というのも、これまでどこもかしこも道路が混んでいて、こんな風に写真を撮れる場所がまったくなかったのだ。

裏道を走り、小さな村をいくつも越えていく。

これはトウモロコシ畑かな?

再び風景撮影。

積んでる竹が落ちてきそうでちょっと怖い。

へぇ、こんな立派な橋もあるんだ。

Googleナビを信じて走っていたら、こんな道に連れてこられた。

ついつい記録撮影してしまうアテンザのパトカー。

たまに立派な市街地も登場する。

バスの広告に事故対応の生々しい写真を使うってのも、すごい感覚だな。

広告効果は抜群なんだろうけど。

あ〜、演奏おじさんが登場しちゃったか。

モノ売りならともかく、これはさすがに無視しづらい。

というわけで、チップ支払い。

マツダ社史でよく出てくる「バタンコ」ことバイクをベースにした三輪自動車、こちらでは余裕で現役である。

と、思って後からバタンコを調べてみたら、これとはちょっと違うトゥクトゥクに似た乗り物だったらしい。

再び狭い裏道へ。

あれ? この橋、めちゃくちゃ狭い上に真ん中で工事してる。

渡れないのかな?

もし渡れないとしたら、大分戻らないとダメだぞ、これ。。。

つづく